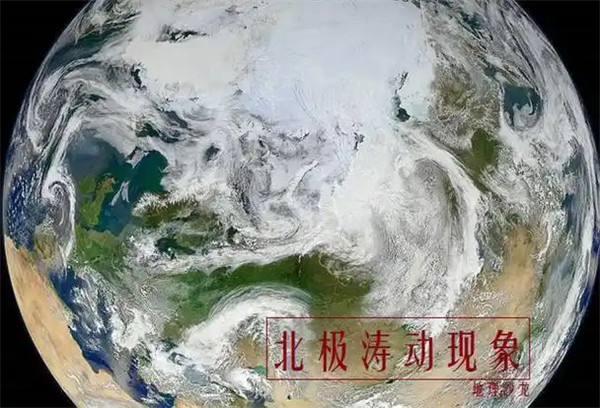

北极涛动(Arctic Oscillation,AO),又称北半球环状模(Northern Annular Mode/Northern Hemisphere Annular Mode,NAM),是描述北半球中高纬地区气候变率(大气环流)的主要模态,指北半球中纬度地区与北极地区气压的形势差别,即大气质量和气压异常的反位相变化。北极涛动可在没有外强迫条件下通过波流相互作用形成,被认为是全球气候系统内部变率的重要组成部分。

北极涛动的概念最早由美国大气科学家大卫·汤普森和约翰·迈克尔·华莱士于1998年提出,是一个代表北极地区大气环流的重要气候指数,可分为正位相和负位相。由于北极通常受低气压系统支配,而高气压系统则位于中纬度地区,所以当北极涛动处于正位相时,这些系统的气压差较正常强,限制了极区冷空气向南扩展;而当北极涛动处于负位相时,这些系统的气压差较正常弱,冷空气较易向南侵袭。因而其对北半球以及区域尺度气温变化具有重要影响。

北极涛动对北半球多地气候均有显著影响,其异常会引起全球变暖和气温、降水、水汽的收支平衡,还有北极地区、副极地区域海冰的变化,以及东亚季风异常等。北极涛动和北大西洋涛动(NAO)作为影响中纬度温度和降水的气候模式,二者高度相关,后者被认为是前者的局地表现。

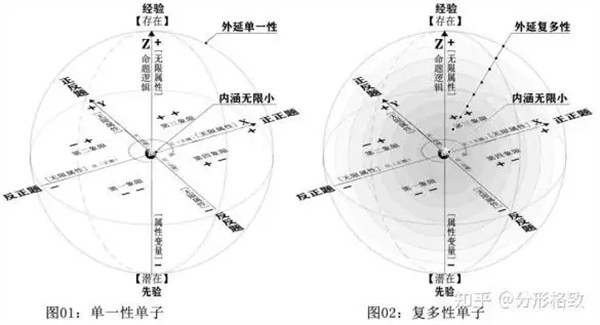

北极涛动指北半球中纬度地区(约北纬45°)与北极地区气压形势差别的变化。美国大气科学家大卫·汤普森( David Thompson )和约翰·迈克尔·华莱士(John Michael Wallace)通过使用经验正交分解(EOF)将20°N以北海平面气压(SLP)分解,将EOF第一模态被定义为北极涛动(AO),北极涛动的时间序列则被称为北极涛动指数(AOI)。作为北半球海平面气压经验正交函数分析的第一主成分,北极涛动代表了北半球海平面气压记录中的一个主要模式,它可以被理解为极地高空极涡强度变化的地表特征。

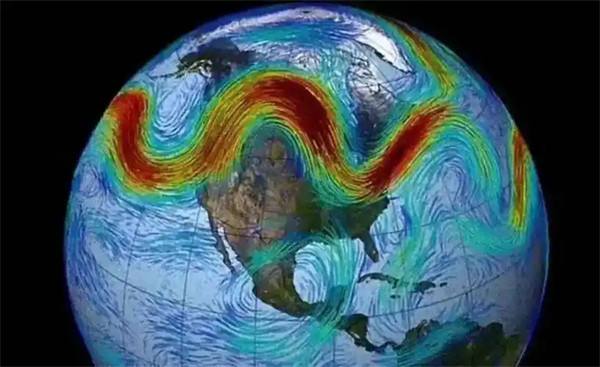

北极涛动指数(Arctic Oscillation Index,AOI)是描述北半球大气环流模式的气候指数,通常由海平面气压的经验正交函数(EOFs)来表征。作为衡量北极涛动的量化指标,其数值高低直接反映了后者的强度和位置变化。当北极涛动指数较高时,通常意味着较强的极低急流(围绕北极的高空风),这能够有效地将冷空气限制在极地区域内;而当北极涛动指数较低时,则意味着极地急流较弱,可能会导致冷空气南下,从而影响中纬度地区。

北极涛动指数与全球变暖和季节性气候变化密切相关,了解其动力学特性对于理解全球气候系统至关重要。目前已知指数与全球多种气候现象耦合,其特性包括:

作为北半球最主要的大气变率,北极涛动指数由美国大气科学家大卫·汤普森和约翰·迈克尔·华莱士在1998年首次提出,最早通过EOF分析方法引入,是用于描述北半球气候变率的主要模态。然而,由于EOF存在一种弊端,即会导致公众怀疑北极涛动是由数学方法生成的人造现象而非真实存在的物理现象,因此后来科学家开始避免使用该方法研究北极涛动。

2005年,李建平等通过对北极涛动/北半球环状模(AO/NAM)真实性及物理本质的研究,发现中高纬大气环流中具有相似变动性的状态,其在空间上呈现为沿纬圈带状分布(大气活动具有纬向带状分布的特点),由此提出大气环状活动带(Annular Belts of Action,ABAs)的概念。

基于该概念,研究人员随后采用北半球中纬度和高纬度的两个大气环状活动带(中心纬度35°N和65°N)上的标准化纬向平均海平面气压差,构造出了一个新的北极涛动指数(AOI/NAMI)。新的指数在表征北极涛动的空间特征方面明显优于原EOF指数,且计算简便。

每月NAM指数指35°N至65°N之间标准化月平均纬向海平面气压(SLP)的差值,是衡量半球范围内中高纬度环流带(ABA)表面气压波动的一个指标。在正NAM相位下,北半球冬季环流特征包括:极区低气压异常、副热带和中纬度高气压异常、中纬度地区强于正常的西风、副热带急流减弱以及极地急流增强等现象。

每日NAM指数定义与每月NAM指数基本相同,但每日分辨率(daily resolution)要更高。

北极涛动(AO)和南极涛动(AAO)作为年循环模式(AMS)的两个实例,是描述北半球和南半球中高纬度地区大气环流主要变率的模式。二者同为大气环流模式的一部分,对气候系统有着显著影响。其特征通常与经向平均风速、动量预算项和经向平均温度的变化有关。这些变化反映了大气环流在空间上的分布和时间上的变化:北极涛动的正相位与北极地区高气压和周围低气压相关,而负相位则相反。南极涛动也有类似的模式,但是出现在南半球。

北大西洋涛动(NAO)则是北极涛动(AO)的一个更局部化的表现形式。二者的区别在于,北极涛动全年均有影响,并且与全年的表面气温(Surface Air Temperature,SAT)相关,是一个持续的模式,而北大西洋涛动在夏季则与其不相关。

1932年,英国大气科学家吉尔伯特·托马斯·沃克(Gilbert Thomas Walker)等在研究北大西洋地区的气候时,提出了北大西洋涛动(North Atlantic Oscillation, NAO)的概念,这是北极涛动的前身。1971年,美国大气科学家约翰·库茨巴赫(John Kutzbach)使用海平面压力月平均数据研究了北半球异常图的大规模特征。1975年,莱茵斯的研究为理解大规模气候模式的动力学提供了理论基础。

1981年,美国大气科学家凯文 · 特伦伯思(Kevin Trenberth)利用海平面压力的主要经验正交函数(EOF)来描述北半球变异的主要模式,这为后来北极涛动的定义奠定了基础。同年,美国大气科学家约翰·迈克尔·华莱士(John Michael Wallace)通过单点相关方法确定了在北半球冬季存在的5种遥相关型,分别为:太平洋—北美型、西太平洋型、东大西洋型、西大西洋型以及欧亚型。1995年,詹姆斯· 哈瑞尔(James Hurrell)进一步研究了北大西洋涛动,并提出了北大西洋涛动指数。

1998年,美国大气科学家大卫·汤普森( David Thompson )和约翰·迈克尔·华莱士(John Michael Wallace)首次提出了北极涛动(AO)的概念,这标志着AO作为一个科学术语的正式确立。进入21世纪后,北极涛动的研究继续深化,学者们开始更加关注AO对全球气候系统的影响,以及它在气候变化中的作用。

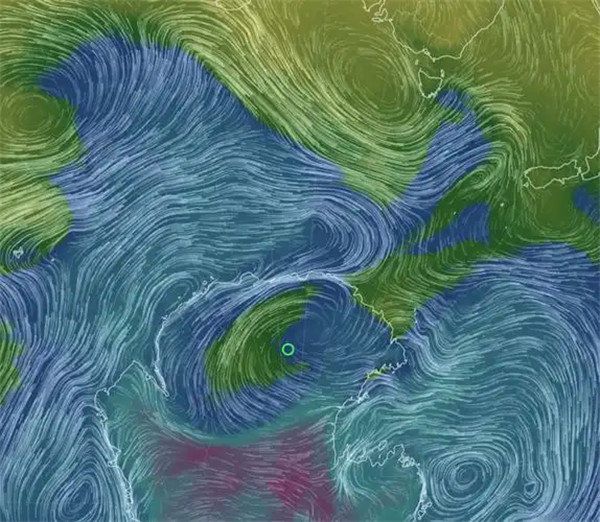

北极涛动引起北半球中高纬度地区大气形成“跷跷板”(seesaw effect)结构,对北半球中高纬度位势高度和温度场具有显著的影响。其形成原理可解释为:北极和中纬度地区之间的气压和气流的反向变化关系。即当北极地区的气压降低(或升高)时,中纬度地区的气压则相应地升高(或降低),就像跷跷板的两端一样,一端下降而另一端上升。

北极通常受低气压系统支配,而高气压系统则位于中纬度地区。当北极涛动处于正位相(高指数状态)期间,这些系统的气压差较正常强,限制了极区冷空气向南扩展。此时,北极地区的气压降低,导致极地涡旋变得更强,这会使得极地的冷空气被限制在极地地区,而中纬度地区的气压升高,导致后者的气候相对温暖。

当北极涛动处于负位相(低指数状态)期间,系统气压差较正常弱,冷空气则较易向南侵袭。此时,北极地区的气压升高,极地涡旋减弱,可能导致极地的冷空气南下影响中纬度地区,带来较冷的气候。

北极涛动在水平方向上主要呈纬向对称的环形模态,且这种结构在冬季北极涛动的活跃期表现更为显著;而夏季纬向对称型随季节风带的北移和极涡的减弱,其节点也相应向极地移动。

除了强弱的季节差异,夏季北极涛动与冬季北极涛动在空间模态上也存在较大差异,主要表现在夏季北极涛动的中纬度强活动中心从北大西洋地区转移到亚洲大陆上,其亚洲中心只在对流层低层比较明显,强度随高度增加而减小,因而在对流层中呈现出比冬季北极涛动更强的斜压性。

北极涛动又称北半球环状模,这种“环状模”在南半球和北半球整年存在,是具有半球尺度的大气环流遥相关现象,并在极地和中高纬度地区呈现反相变化。

北极涛动对北半球很多地方气候的年际及年代际尺度变化有非常重要的影响,其异常会引起气温、降水、水汽的收支平衡、北极地区和副极地区域海冰的变化、东亚季风异常等。观测数据也表明,自20世纪80年代初以来,北极涛动所表现出的正趋势与全球变暖有关,这种趋势被认为是由温室气体和气溶胶作用导致的。除此之外,人们还注意到AO对气候天气要素的高频变率及异常事件有显著的影响。

北极涛动与北极地区的海平面气压变化密切相关,对阿拉斯加、欧亚大陆和东部北极地区的冬季(每年11月至来年4月)气温趋势有重要影响。研究表明,北极涛动主要作用于北冰洋东部的变暖趋势和西部的冷却趋势,然而其并不能解释所有区域的气温趋势,尤其是对西伯利亚东部及加拿大群岛等地。

另外,北极涛动还与降水有一定关联。以中、南欧地区为例,分析显示,巴尔干地区冬季降水与北极涛动的相关性显著,当其处于正相位时,该地区的冬季降水量往往会减少,这与极地涡旋的减弱和中欧上空的经向流动有关。巴尔干地区的极端降水事件也和北极涛动关系密切,其正相位与该地区干燥事件相关,负相位则与湿润事件相关。

由于北极涛动属于年循环模式(AMs),其通过影响水汽的平流(Advection)和涡动输送(Eddy Transport),进而影响降水和蒸发的分布。研究发现,当北极涛动处于正相位时,极地地区的低气压会导致异常的西风和热力学上间接的子午环流,使得中纬度地区的水汽发散和降水减少,高纬度地区的水汽汇聚和降水增加,而当北极涛动处于负相位时,情况则会与之相反。

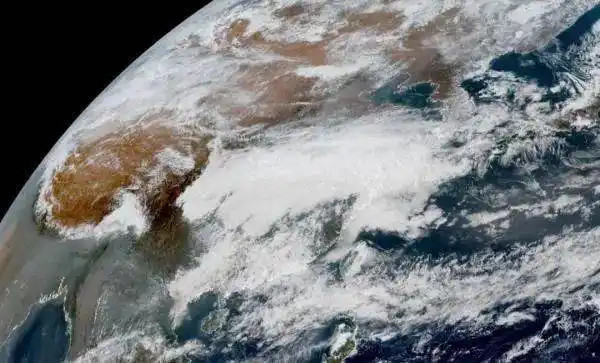

北极涛动的变化与北极海冰的分布和变化关系密切,研究人员据此提出了北极海冰振荡(ASIO)的概念,作为海冰面积(SIA)的主要EOF模式,其与北极涛动直接相关,并在北极海冰变化中起着重要作用。其中,北极涛动在春、夏两季对海冰面积(SIA)的影响最大。

研究表明,北极涛动通过影响海平面气压(SLP)改变风场的模式,这些变化可以导致海冰的重新分布,进而影响海冰的厚度和海冰通量。例如,较强的风场可能导致海冰更快地从北极地区向外运输,减少北极地区的海冰覆盖。此外,风场的变化还可以影响海冰的融化速率,因为风可以增加海冰与较暖空气的接触,加速海冰的融化。

在冬季,当北极涛动处于正位相时,冬季西伯利亚高压(SH)和东亚冬季风(EAWM)通常较弱。这将导致在西伯利亚南部、东亚沿岸地区,包括中国东部、韩国和日本,从地面到对流层中部的气温会比正常高0.5~2℃。而当北极涛动处于负位相时,这些地区的气候特征则会与之相反。

在夏季,北极涛动对东亚季风降水有着显著影响,二者间存在较强的负相关关系。其中,每年5月份,北极涛动与夏季季风的降水的关联最强。当北极涛动处于正相位时,东亚上空对流层的上层急流会向北移动,这种气候现象会导致中国长江流域至日本南部地区变得更干燥,而中国南部其他地区则会变得更湿润。

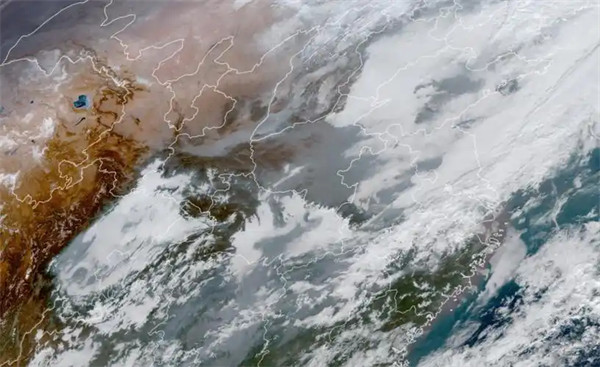

北极涛动对全球多个地区的气候存在深远影响。当北极涛动处于正位相时,会导致北半球大部分地区,尤其是欧洲中部和北美大陆的中低纬度地区气温偏暖;而当北极涛动处于负位相时,极区的高压分布则会促使冷空气南下,从而影响中高纬度地区,造成欧亚大陆中高纬度、北美洲北部等大部分地区气温偏低。

北极涛动对中国冬季日平均气温方差有显著影响,并且这种影响通过西伯利亚高压中心区的海平面气压(SLP)高频变率实现。当北极涛动处于正位相时,中国日平均气温方差偏小,这表明气温波动较小,天气较为稳定,当其处于负位相时,方差则偏大,表明气温波动较大,天气较为不稳定。除此之外,近50年来,随着北极涛动的持续增强,西伯利亚高压中心区的海平面气压(SLP)高频变率显著变小,这导致中国冬季日气温方差显著下降。

北极涛动对北半球气候的年际及年代际尺度变化有重要影响,并且对气候、天气要素的高频变率及异常事件也有显著影响。此外,北极涛动的长期趋势对气温方差和异常低温事件频次也有显著影响。

从21世纪初开始,北极涛动正位相逐步减弱,开始向负位相发展,也就意味着,“南高北低”逐渐转为“南低北高”,北极极地中心逐渐被高气压控制,之前一直限制在极地范围的冷空气就被排挤南下,导致寒流出现,从而影响北半球中高纬度地区的气温。普遍的观点认为,2009年—2012年,全球大范围寒潮天气的出现,北极涛动负异常是主要原因。

在2012年1月下旬至2月上旬,受北极涛动影响,欧洲与亚洲部分地区遭遇了一次异常寒冷的气候事件。此次事件中,整个欧洲普遍受到低温异常的影响,部分地区温度突破三十年来历史记录。一些河流和海港因严寒而封冻,造成了显著的财产损失。此外,因寒冷天气导致的死亡人数超过600人,对当地居民的健康与安全构成严重威胁。

在2019年12月至2020年2月,北极平流层出现极地漩涡。受该气候事件影响,北极上空不仅形成了异常的西风带,还达到了有记录以来的最低臭氧水平。研究表明,此次极地漩涡与北极涛动之间存在着显著关联。具体来说,极地漩涡的强度增加与北极振荡的正相位阶段相一致,这表明在极地漩涡强盛期间,北极涛动也处于其正相位,进而影响了北半球的气候特征,包括温度和降水模式。

在2020年,西伯利亚地区经历了一场罕见的春季热浪,该地区出现了持续多日的高温天气,此现象与北极涛动关系密切。由于北极涛动的正相位改变了大气环流模式,使得西伯利亚受到了暖空气的强烈影响。同时,春季的提早融雪和海冰的减少也降低了地表的反照率,让更多的太阳辐射被地面吸收,从而进一步加剧了高温。

2012年1月中下旬,受北极涛动等因素影响,内蒙古、黑龙江局地遭遇持续低温天气,多地日最低气温达到极端低温阈值。黑龙江漠河、内蒙古图里河、根河、海拉尔、牙克石、陈巴尔虎旗等地的最低气温普遍处在零下40℃以下。

2017年8月,由于北极涛动处于负位相,北极区域的气压降低,减弱了极地与中纬度之间的气压差异,促使冷空气向南移动。同时,来自南方的暖湿气流北上,两者在青海地区相遇并交汇,共同作用下形成了该地区持续的大范围阴雨天气。

2019年4月至6月,云南省遭遇了历史罕见的持续性极端高温天气,并引发了严重的气象干旱。此次气候事件与北极涛动负位相密切相关。其负相位促进了冷空气向南扩散,形成了有利于云南上空异常反气旋增强的环流条件,进而导致了该地区的持续高温现象。

目前,学界已有23个气候系统模式模拟过北极涛动,其中有22个模式能够在第一模态模拟出北极涛动。北极涛动与欧亚大陆的地表气温和降水的相关分布在多数模式中都有较好体现,个别模式还对北极涛动与东亚气候的相关关系有一定模拟能力。

虽然大多数模型都能够模拟出北极涛动的基本结构,但是对其中心位置、强度的模拟存在较大的偏差。其中,预测能力较强为耦合气候模型,该模型在模拟北极涛动的空间分布和时间序列方面表现出了一定的能力,尤其在冬季的预测效能要显著强于春季,这也说明了模式的模拟能力具有季节依赖性。

北极涛动和南极涛动是调节全球中高纬度年际气候变率的主要因子。目前已有大量研究分别针对其变率、机理及其对区域气候的影响,然而对北极涛动和南极涛动之间的协同变化特征和机理仍然认识不清,限制了对南北半球气候变化相互作用的理解。

研究表明,南极涛动与南北涛动(Interhemispheric Oscillation,IHO)之间存在显著的正相关性,这表明南极涛动可以部分解释南北涛动的形成,而北极涛动与南北涛动之间则表现为不显著的负相关,说明南北半球中高纬度大气运动具有相对独立性。此外,南极涛动在夏季对全球地面气压有显著影响,而北极涛动则在冬季和春季对北半球中高纬度地区有较大影响。这些发现揭示了南极涛动和北极涛动在不同季节对地球气候系统的独特影响及其相互作用的复杂性。

暂无评论内容