本初子午线(Prime meridian),又称为“零子午线”“0°经线”“首子午线”,是指为了确定地理位置和协调时间计量所建立的标准参考子午线,即经度的起始线,通常用0°经度表示。

本初子午线最初由古希腊的埃拉托色尼(Eratosthenes)和喜帕恰斯(Hipparchus)提出,后经托勒密(Claudius Ptolemy)等学者进一步发展。1494年《托尔德西里亚斯条约》(Treaty of Tordesillas)设立了“教皇子午线”,英国在1676年于格林威治设立了本初子午线并随技术进步进行了更新。1884年华盛顿的国际子午线会议正式确定格林威治子午线为国际标准本初子午线。

本初子午线早期是通过从天文观测来定位的并通过沿着地表重力方向的铅垂线进行定向。天文学家们利用光学仪器通过观测特定“标准恒星”测定本地的恒星时,再经过换算得出当地的经度。1973年后,本初子午线的设立是通过使用月球激光测距、卫星激光测距及甚长基线干涉测量等技术来精确定位的。这些技术的应用促使本初子午线的定义逐渐转变为穿过地球质心的平面,即IERS参考子午线(IRM),该变化自1984年起被采用,以提高全球定位与计时的精确性。

确定本初子午线即确定了地理坐标系中用于确定地理位置的关键参考线,同时也为全球时间的统一和标准化提供了基准。

本初子午线英文名为“Prime Meridian”,其词源可以分解为两部分,分别为“prime”和“meridian”。“prime”作为专有名词特指一天中最初的标准时间,即上午六时,这一术语源自古英语的“prim”和古法语的“prime”,其语源可追溯至中世纪拉丁语的“prima”,意指宗教仪式中的首次活动。“meridian”(子午线)最早在14世纪中叶被用来指代“正午或中午”,它源自中古法语“meridien”,意指与正午或中午相关的事物,或指南方人。“meridien”则派生自拉丁语“meridianus”,其含义涉及“正午、中午、南方的”。“子午线”原本指的是“子午环(子午圈)”(拉丁语Meridianuscirculus),只是由于作为地图时的不便,不得不易圆为平,改圈为线,所以便改为了“子午线”(拉丁语lineam Meridianus)。

在中国,“本初”一词意指原初,原始。常指古代淳朴之风。宋司马光《稷下赋》中就有写道:“誠能搬去浮末,敦明本初,修先王之典禮,大聖之规模,德彼品物,威加海隅。”“子午”一词则由来已久,做为地支之二,在方位上古人通常以“子”为正北,以“午”为正南,因此“子午”即指南北;在时间上,旧时计时法以夜间十一时至一时为“子”时,以白昼十一时至一时为“午”时,故“子午”指夜半和正午。明万历年间来华的传教士利玛窦所绘制的《坤舆万国全图》中以“经线”一词来指代子午线。

在地理上,连接南、北两极并垂直于纬线的线,叫经线,也叫子午线。

本初子午线即0°经线,是指为了确定地理位置和协调时间计量所建立的标准参考子午线,是经度的起始线。因为地球上没有天然的零度经线,自古以来各地区对于本初子午线的认同不一。直到1884,国际地理学会才把通过英国伦敦格林威治天文台(旧址)的子午线定为本初子午线。1984年,在卫星数据和其他测量的基础上采用了新的地球坐标系,新地球坐标系中的本初子午线被称为国际参考子午线(IRM)。

最古老的本初子午线是为确定位置而设置的。公元前220年左右,古希腊地理学家埃拉托色尼(Eratosthenes)首次尝试在地图上插入本初子午线。古希腊天文学家喜帕恰斯(Hipparchus,公元前190年-公元前120年)是最早发明以经纬度来表示地理位置的科学家。他首先在理论上规定了经线和纬线的网格并阐明任何一点的位置都可以在网格上确定出来。因为他长期在罗德岛(Rhodes)工作,因此他把通过罗德岛的子午线作为本初子午线。

公元2世纪,以建立地心体系而著称的天文学家、地理学家托勒密(Claudius Ptolemy),在其宣告古代地理学时代结束的巨著《地理学指南》(Geographiae)中将通过加那利群岛(西班牙语:Islas Canarias)最西边耶鲁岛的子午线作为本初子午线。因为那时的人们认为,人类的居住范围最西端就是加那利群岛,采用通过该群岛的子午线作为本初子午线便于表达所有经线的度数。根据《沙氏天球论评释》中的介绍,托勒密在《地理学指南》中把赤道平分成24等份,即12个圆、24个半圆,这12个圆和24个半圆都平行通过两极和赤道从本初子午线出发,第二根子午半圈与第一根子午半圈之间差15度,也就是一个小时。

哥伦布发现新大陆后,葡萄牙和西班牙两国因争夺新土地而出现纷争。1494年6月7日两国在罗马教皇亚历山大六世的仲裁下签定了《托尔德西里亚斯条约》(Treaty of Tordesillas),同意以通过佛得角群岛以西约1800千米的子午线为分界线,新“发现”的土地线东的属葡萄牙,线西的归西班牙,这就是著名的“教皇子午线”,在当时的地图上被用来作为本初子午线。

1634年4月,枢机主教里舍利厄(Cardinal)在法国巴黎召开一次国际性会议,以确定世界各国公认的本初子午线。会议决定仍以当初托勒密设定的加那利群岛最西边的耶鲁岛子午线为本初子午线。因为在加那利群岛最西端的耶罗岛上,西岸界线非常清楚,便于测量,但这条本初子午线并未得到各国的承认,除法国以外的其它国家都主张以通过首都或有代表性的天文台的子午线作为本初子午线,并按“自定”的本初子午线确定位置。

1676年,英国在格林威治天文台设立了自己的本初子午线,以首任皇家天文学家约翰·弗拉姆斯蒂德(John Flamsteed)命名。随着技术进步,格林威治天文台陆续更新了三条新的本初子午线,均位于先前本初子午线的东侧。1721年天文学家埃德蒙·哈雷(Edmond Halley)设立了第二条本初子午线,18世纪中叶,詹姆斯·布拉德利(James Bradley)设立了第三条本初子午线。1851年,英国天文学家乔治·比德尔·艾里爵士(Sir George Biddell Airy)确立了第四条本初子午线,距离布拉德利的本初子午线约5.79米。在17世纪和18世纪,每个国家都定义了自己的本初子午线,通常穿过其首都。例如,法国有巴黎子午线,普鲁士有柏林子午线。

1767年,根据英国格林威治天文台提供的观测数据而绘制的《英国航海天文历》出版并得到广泛流传。此书以格林威治天文所在的子午线作为本初子午线,其因满足了迅速发展的航海事业的需要而大受欢迎,并且为其他国家所效仿。此受影响,许多国家的地图上开始将格林威治子午线作为本初子午线。1784年出版了最早采用格林威治子午线为本初子午线,从加拿大东部的拉布拉多半岛(Labrador Peninsula)到墨西哥湾(Gulf of Mexico)的北美东岸的航海图。陆地地图最早采用格林威治天文台本初子午线的是凯里绘制的“英格兰和威尔士新地图”,此图后来成了英国的标准地图。

19世纪,在航海事业蓬勃发展的推动下,许多国家相继建立天文台,进行专门的天文观测来测定时间,它们直接得到的都是地方时。其中1850年和1853年,美国和俄罗斯分别决定采用格林威治子午线作为本初子午线。

1871年,第一届国际地理学会议专门讨论了本初子午线问题并作出决议,海图要统一采用格林威治子午线为零度经线并在15年内付诸实施,而陆地地图各国仍旧以采用自己确定的本初子午线。这次会议使得本初子午线首先在海图上统一起来了。到1880年初,当时19个先进国家中有12个国家都在新版海图中采用格林威治本初子午线,只有法国、西班牙等少数几个国家坚持采用“自定”本初子午线。陆地地图的“各自为政”依然如故。

十九世纪以蒸汽机的发明为标志,西方进入了产业革命的时代,铁道和电信的开发利用,地方时的混乱已日益突出,此时美国迫切需要在全球采用统一的标准时制度,而标准时制度又与经度密切相关。以弗菜明(Fleming)为代表,极力主张将距格林威治180°的子午线作为本初子午线。自此,本初子午线不再仅仅是定位的起点,而且也是建立标准时制度的基准。由于时间问题的推动,制定本初子午线的工作进程大大加快。

为了协调时间的计量和确定地理经度,1883年,罗马召开的第七届国际大地测量会议,会上不同代表提出了各种不同的方案,经过激烈争论最后达成一致:本初子午线必须是通过一级天文台的子午线,建议各国政府应采用格林威治子午线作为本初子午线。但本初子午线和标准时制度没有最终确定下来。

1884年10月1日,国际子午线会议于美国华盛顿召开,此次会议共有来自25个国家的41名科学家和政府高级官员参与,而且专门为确立本初子午线和标准时制度而召开。会议经过一个月的讨论与投票,最终决定采用英国伦敦格林威治天文台的子午线为本初子午线并通过了标准时制度。大会决议详细规定,经度从本初子午线起,向东西两边计算,从0°到180°,向东为正、向西为负。法国在这次大会中投了弃权票并继续使用巴黎子午线直到1911年。后来,由于大气环境的原因,格林威治天文台迁至新址,本初子午线表述为通过格林威治天文台原址(旧址)的子午线。

1957年以后,格林威治天文台迁移台址,国际时间局改用由若干天文测时结果长期稳定性较好的天文台组成的平均天文台作为参考,由这些天文台原来的经度采用值,利用天文测时资料反求各自的经度原点,再对这些经度原点进行统一处理,最后求得平均天文台经度原点。1968年起,国际上把通过国际习用原点和平均天文台经度原点的子午线作为本初子午线。各种新技术确定的地球坐标系的经度零点都尽量与本初子午线一致,但有不到1”的零点差别。各种新技术确定的地球坐标系的经度零点都尽量与本初子午线一致,但有不到1”的零点差别。

1984年,基于卫星数据以及包括月球激光测距(LLR)、甚长基线干涉测量(VLBI)和联合元素无线电干涉测量在内的多种测量技术的全新陆地坐标系统正式启用。自此,由美国维护的全球定位系统(GPS)及其他的空间基无线电导航卫星所提供的数据,增强了全球范围内定位与计时的精确性。新的的本初子午线,被重新定义为穿过地球中心而不是穿过艾里中星仪的局部垂直中心的假想平面。这一新的本初子午线,命名为”IERS参考子午线”(IRM)。根据国际协议,IRM位于原艾里子午线的东侧大约102.5米处,即大约0度0分5.3秒的位置。

格林威治子午线是一条通过伦敦格林威治皇家天文台的地理参照线。从1884年到1974年,格林威治子午线是国际标准本初子午线,是国际标准时间基准线,广泛用于全球的时间校准和导航定位。格林威治子午线是由乔治·艾里爵士在1851年设立的,是当时是众多子午线中的一个。到1884年,超过三分之二的船舶将其用作图表和地图上的本初子午线。同年10月,应美国总统邀请,来自25个国家的41名代表齐聚美国华盛顿特区,召开国际子午线会议。这次会议选择了格林威治子午线作为世界标准本初子午线。

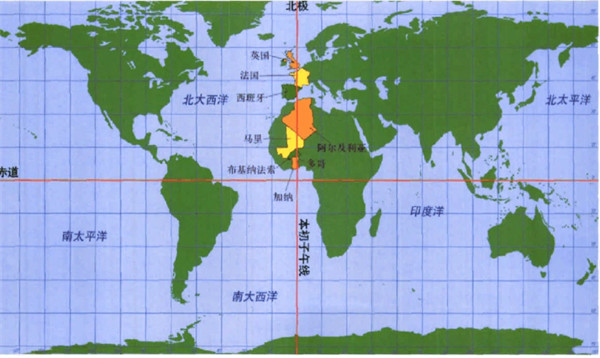

格林威治子午线平面与格林威治天文台艾里中星仪所在地(坐标为北纬51度28分40.1秒,西经0度0分5.3秒)的本地重力矢量保持平行。格林威治子午线传统上由天文台院内的一条黄铜带作为象征性标记。自1999年12月16日起,格林威治子午线通过一束向北照射的绿色激光在夜空中被明确标示。这束激光从格林威治天文台发出,清晰地标出了格林威治子午线夜间的路径。在观测条件良好时,肉眼可见距离超过36英里,使用双筒望远镜则可见超过60英里。格林威治子午线不仅经过英国,还经过欧洲的法国和西班牙;非洲的阿尔及利亚、马里、布基纳法索、多哥和加纳;南极洲。它与赤道(纬度0°)相交于大西洋。

格林威治子午线是通过从地球表面进行的天文观测来定位的,并通过沿着地表重力方向的铅垂线进行定向的。天文学家们利用括目视和摄影天顶管、环天顶仪、Danjon星盘和中星仪望远镜等方法,通过观测特定“标准恒星”在由当地重力方向确定的参考平面上的过境情况来测定本地的恒星时。从这些仪器观测到的恒星时再经过换算即可以得到当地的经度。

国际地球自转和参考系统服务(IERS)负责维护的国际参考子午线(IERS Reference Meridian,简称IRM),亦称为“国际本初子午线”,定义为经度0度的基准线。该子午线穿过乔治·比德尔·艾里爵士于1851年所设立的艾里子午线东侧大约5.3角秒(即约102.5米)处。IERS参考子午线与艾里子午线之间经度偏移5.3角秒的主要原因是由于艾里中星仪的观测是基于本地垂直参考系统进行的。与之相对,IERS参考子午线是基于大地测量学经度,这意味着该子午线平面包含地球的质心。

自1973年起,国际时间局和后来的国际地球自转和参考系统服务处(IERS)开始从依赖艾里中星仪等光学仪器转向月球激光测距、卫星激光测距及甚长基线干涉测量等先进技术。这些技术的应用促成了一个新的参考子午线——IERS参考子午线(IRM),其平面通过地球的质心。1984年,国际时间局(BIH)将这一变化引入了BIH陆地系统(BTS84),包括1984年世界大地测量系统(WGS84)和国际陆地参考框架(ITRFs)也都引入了这一变化。

地球构造板块的运动导致地球表面的0度经度线自1984年以来已向西缓慢移动数厘米。随着卫星技术的引入,创建了一个更精确和详细的全球地图,随之产生了定义一个参考子午线的需求。该子午线基于格林威治子午线,以全球各协调站对卫星和天体射电源(如类星体)的观测数据为基础,并同时考虑了板块运动和地球自转变化的影响。IERS参考子午线因此建立,并被国际地球自转和参考系统服务处广泛用作为本初子午线,该服务处负责定义和维护经度与时间之间的联系。IRM是构成IERS网络的数百个地面站参考子午线的加权平均值,这些站点包括GPS监测站、卫星激光测距(SLR)站、月球激光测距(LLR)站以及高精度的甚长基线干涉测量(VLBI)站。IERS系统不固定于地球上任何与之相连的点。例如,包括皇家天文台在内的欧亚板块的欧洲部分,每年相对于IERS参考系统向东北方向移动约2.5厘米。

国际海道测量组织于1983年采纳了国际参考子午线(IRM)的早期版,用于编制所有航海图。1984年,IERS参考子午线(IRM),得到各国的认可正式启用。国际民用航空组织亦于1989年3月3日采纳该系统用于航空导航。

IERS参考子午线(截至2016年)由北向南经过了:北冰洋,丹麦,挪威,英国,法国,西班牙,阿尔及利亚,马里,布基纳法索,多哥,加纳,南极洲。

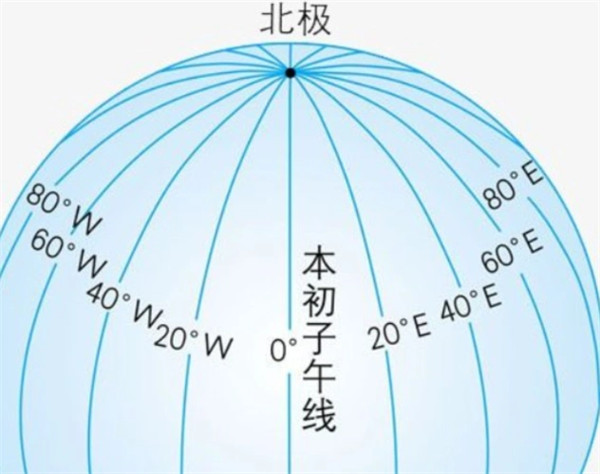

本初子午线是地理坐标系中用于确定地理位置的关键参考线。本初子午线自1884年国际子午线会议决定后,被设定为经度计算的起点,其经度为0°。从本初子午线向东至180°为东经,用”E”表示;向西至180°为西经,用”W”表示。地理坐标系还包括纬线,这是垂直于地轴的平面与地球椭球面相交形成的圆,其中最大的纬线是赤道。纬度是指过地球表面某点的法线与赤道平面的交角,赤道上的纬度为0°,向北至北极点为+90°(北纬,用”N”表示),向南至南极点为-90°(南纬,用”S”表示)。

地理位置的确定依赖于地理坐标,即某一地点的经度和纬度。地面上任一地点都处于特定的经线和纬线交点上,这些坐标以不同的经度和纬度值来表示。通过以纬线为横坐标,经线为纵坐标,地理坐标能够精确地确定地面上任何地点或区域的地理位置。

从1847年开始,英国制定了格林威治标准时间,即英国格林威治本初子午线上的平均太阳时。1884年国际子午线会议同时制定了世界时。在会议结束时,即1884年10月22日,宣布世界时间的推荐基准基准“世界日”为格林威治皇家天文台的当地平均太阳时,从0时开始计算。从1884年到1972年格林威治子午线也是世界标准时区系统的基础。之后格林威治标准时间(GMT)被协调世界时(UTC)取代。在这以后格林威治标准时间作为时区而不是时间标准被继续使用。

本初子午线为全球时间的统一和标准化提供了基准,极大地便利了国际交往、交通、通讯等领域的时间计算和协调。1884年,国际子午线会议确定以本初子午线作为全球时区划分的中心。中时区(零时区)以本初子午线为中心,向西延伸至西经7.5°,向东延伸至东经7.5°,覆盖共15个经度。从本初子午线向东,依次划分为东一区至东十二区;向西则为西一区至西十二区。东十二区和西十二区各自跨越7.5°经度,合为一个时区,称为东西十二区,其中央经线为180°经线。全球因此被划分为24个时区。

时区的中央经线度数可以通过简单的计算得出:中央经线的度数是时区数乘以15的倍数。例如,东5区的中央经线是东经75°,计算方式为5×15=75。相反,如果已知某地的经度,也可以通过经度数除以15并四舍五入来确定其所在的时区。例如,东经145°所在的时区计算为145÷15≈9.7,四舍五入后为10,表明该地位于东十区。

本初子午线和国际日期变更线(180度子午线)一起形成一个大圆。这个大圆将地球的球体分为两个半球。国际日期变更线(IDL)是一个日历日与下一个日历日之间的分界线。它穿过太平洋,大致沿180度子午线,并偏离经过一些领土和岛屿群。向东跨越日期变更线会使日期减少一天,向西跨越日期变更线则使日期增加。

对于不处于潮汐锁定状态(或至少不是同步旋转)的行星体,其本初子午线是人为设定的。大多数具有可观测的刚性表面的天体,其经度系统通常参照地表特征(例如撞击坑)来设定。而处于潮汐锁定状态的天体,它们的本初子午线由其朝向其始终朝向轨道中心的面决定。月球的经度和地球一样是从本初子午线(0°)向东和西测量到180°。而其他太阳系天体,经度是从0°(它们的本初子午线)测量到360°。如果天体的旋转是顺行的(像地球一样),即其旋转方向与其轨道方向相同,则使用西经。如果旋转是逆行的,则使用东经。

暂无评论内容