大陆性冰川(Continental glacier)是对中国冰川的分类,是指大陆性气候条件影响下发育的冰川,其主要特点是积累量与消融量少,冰川恒温层的温度处于负温状态,故又称为“冷性”冰川。根据冰川发育的水热条件和物理性质,大陆性冰川又可分为亚大陆性冰川和极大陆性冰川两种。

大陆性冰川和所有冰川一样,都是由新雪变成粒雪,再由粒雪变成冰川冰,最后积聚压实形成。大陆性冰川分布于气候干旱的大陆内部,是中国乃至整个亚洲冰川分布的基本类型,主要分布于中国西北部与中亚,代表冰川有普若岗日冰川、祁连七一冰川等。

大陆性冰川是中纬度地区重要的水资源,由冰川变化引发的水文、水资源变化对于其所在地区的生态系统具有重要意义。目前,中国冰川研究学家对中国大陆性冰川的特征已作了大量的观测研究工作。面对全球变暖趋势下冰川加速消融退缩,全球的冰川学家也在积极行动,保护大陆性冰川。

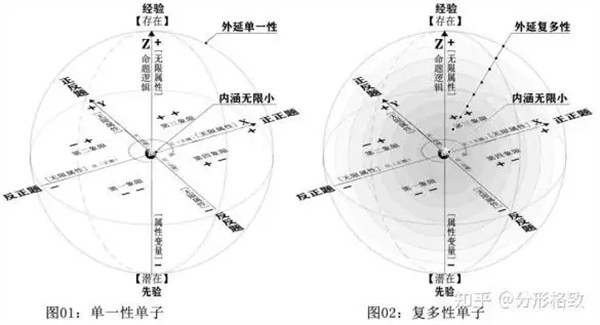

冰川的主要分类方式有两种:按冰川的形态和运动特征,可将冰川分为大陆冰盖和山岳冰川两类;按冰川的物理性质,可将其分为海洋性冰川和大陆性冰川两类,也即按冰川所处的地区的气候条件、冰川物理性质,以及冰川周围环境等综合指标加以区分的。

大陆性冰川面积和厚度大,中央为冰雪积累区,边缘为消融区,运动中要依靠冰川自身巨大厚度所产生的压力,由中心向四周呈放射状流动,冰川运动通常不受下伏地貌的制约。

大陆性冰川发育于降水稀少的大陆性气候区。大陆性冰川增长少,消融也少,活动性弱。雪线附近温度低,一般在-7℃以下,降水比较稀少,年降水量不到1000毫米,一般在500~800毫米左右,几乎没有液态降水。

海洋性冰川和大陆性冰川有着明显的区别,海洋性冰川分布于受海洋性气候影响的地区,补给充足,消融强烈,雪线低,冰川温度高,冰川作用活跃。中国西藏东南部和阿尔卑斯山的现代冰川都属于这种类型。

大陆性冰川主要分布于中纬度地区,夏季气温高,冰雪融水的渗透再冻结作用,加速了粒雪化和成冰作用过程,甚至当年就有成冰作用的条件,形成冰川冰。一般比极地区冰川的密度大、透明度高。

在大陆性气候条件下,降水稀少,冬季严寒,夏季高温,即在渗浸带和渗浸—冻结带,融水可以渗浸到整个年层并形成径流。由于降水稀少,年积累层不厚,剩余粒雪层完全被融水渗浸而冻结成冰,下伏不透水的冰层。冰川的温度可分为3层:表面层厚5~10米,冬季上部冷,下部暖,夏季上部可出现零温,下部为负温;中层恒为负温,层结稳定,上部暖,下部冷,直到活动层底部,温度振幅不大,到底部为零;深层是从活动层直到冰床,温度不变,且恒为负温。

运动是冰川区别于其它自然冰体的主要标志之一。大陆性冰川的运动规律如下:和海洋型冰川相比,大陆性冰川流速显著低于海洋型冰川;极大陆性冰川与亚大陆性冰川相比,亚大陆性冰川运动速度较高;对地理位置大致相同并且类型相同的冰川而言,大规模冰川比小规模冰川的运动速度要大。

按冰川发育的水热条件和物理性质,可把大陆性冰川分为亚大陆性冰川和极大陆性冰川。

亚大陆性冰川雪线高度上年降水量为500~1000毫米,年均温为-12~-6℃,夏季温度为0~3℃℃,20米深度以上活动层冰温为-10~-1℃。

中国的亚大陆性冰川主要分布在阿尔泰山、天山、祁连山的大部分、昆仑山东段、唐古拉山东段、念青唐古拉山的西段、冈底斯山的部分地段、喜马拉雅山中西段的北坡及喀喇昆仑山北坡,冰川面积约2.72万平方千米,占中国现代冰川总面积的46%。

亚大陆性冰川主要分布在天山、祁连山中东部以及青藏髙[gāo]原中部等区域,是大陆性冰川的重要组成。祁连山七一冰川、珠峰北坡的绒布冰川和新疆的天山托木尔冰川是亚大陆性冰川的典型代表。

七一冰川(39°15′N,97°45′E)位于祁连山中段,托赖山北坡,是中国典型的大陆性冰川,也是世界上永久型冻土地貌的典型地段。七一冰川面积4平方千米,平均厚度70米,最厚部位120米,背南朝北,长约3.8千米,融水流人北大河支流柳沟泉河。融化再凝结作用显著,受季风气候影响,降水一般在集中在5~8月间,年降水量在300毫米左右。

极大陆性冰川的特点是极寒与极旱,冰川温度可达-10℃以下,夏季温度低于-1℃,冰川与冰床冻结,在冰川平衡线高度上年降水量为200~500毫米,多发育在大陆性气候区。

中国的极大陆性冰川主要分布于中昆仑山和西昆仑山、羌塘高原、帕米尔高原的东部、唐古拉山西部、冈底斯山西段和祁连山西部,面积约1.9万平方千米,占中国冰川总面积的32%。

极大陆性冰川主要分布在青藏高原北部寒冷而又干旱的区域,代表性冰川主要有阿汝冰川、普若岗日冰川。

普若岗日冰原(33°44′~34°04′ N, 89°20′~89°50′ E)是藏北高原最大的由数个冰帽型冰川组合成的大冰原,位于西藏那曲市双湖县东北部90千米,地处羌塘国家级自然保护区核心。普若岗日冰川覆盖面积422.58平方千米 ,冰储量为525153立方千米,冰川雪线海拔5620~5860米,冰原呈辐射状向周围微切割的宽浅山谷溢出50多条长短不等的冰舌,最大的可伸至山麓地带,形成宽尾状冰舌。

大陆性冰川发育在降水较少、气温低的大陆性气候地区,中国西北部与中亚的一些现代冰川属这种类型。天山位于欧亚大陆腹地, 介于37°N~46°N和66°E~96°E之间,气候垂直分带明显,冰川广泛发育。天山的冰川类型多样,从大面积的谷冰川和枝状冰川到小面积的裂片冰川和陡崖冰川都有分布,其中谷冰川最为广泛,面积约占总面积的82%。中亚天山发育有冰川15953条,面积和储量为15416.41平方千米和1048.247立方千米,是世界上冰川集中发育的山系之一。

中国现代冰川全部分布于海拔3500米以上的高山高原地区,北起阿尔泰山的奎屯山,南至云南丽江东北的玉龙山,西抵帕米尔地区,东到四川康定西南的贡嘎山,在纵横各达2500千米的范围内,现代冰川与永久积雪随着气候与地势条件的差别,分布得很不均匀。中国的大陆性冰川主要分布在阿尔泰山、天山西段、喀喇昆仑山、喜马拉雅山中段北坡和西段、念青唐古拉山嘉黎以西地段、唐古拉山东段、巴颜喀拉山、阿尼玛卿山和祁连山东段。

全球变暖趋势下冰川加速消融退缩,已成为目前无法改变的事实。全球学者们对全球40多条参照冰川进行了数十年不断监测研究,但冰川消融的状况仍不容乐观,近30年以来,40条参照冰川中有36条在观测时段内普遍退缩,全球冰川在2000年之后出现了加速消融的变化趋势。

中国是中纬度山地冰川大国,冰川科学研究十分重要。冰川还是中国西部干旱区重要的水资源——中国及周边国家大江大河的源头,由冰川变化引发的水文、水资源变化对于中国西北干旱区山盆地理结构的生态系统具有决定性意义。从1958年起,中国现代冰川的考利用已经大规模开始。至今,中国的冰川研究已开展60余年,建立起了诸如中国科学院天山冰川观测试验站的高寒观测站。

冰川是气候变暖背景下变化最快速、最显著和最具指示性的地理要素之一,过去50年来,由于气候变暖导致全球冰川加速消融退缩,造成海平面上升、水循环变化、冰川灾害增加,引发高度关注。2020年以来,为了阻止冰川融化,科学家们开始从冰川本身入手,中国科学院研究团队试验为冰川盖上“被子”,即覆盖隔热和反光材料,试验用人工手段减缓冰川消融,对冰川保护起到了重要作用。

中国西北部的现代冰川基本上属于大陆性冰川,故中国诸多冰川学家认为根据物理性质的不同,将海洋性冰川和大陆性冰川的性质与特征分开研究。

施雅风院士被誉为中国现代冰川之父的著名地理学家,他在著作中总结出中国大陆性冰川和海洋性冰川的特征,为中国大陆性冰川的研究做出了里程碑式的贡献。

天山冰川是典型的大陆性冰川,黄秉维院士与陈尔寿教授尤其是自1966年开始在新疆天山地区进行调查研究20余年的崔之久教授及其博士研究生们总结出的《中天山冰冻圈地貌过程与沉积特征》一书,阐明了大陆性冰川与海洋性冰川显著相异的特征。

暂无评论内容