厄尔尼诺-南方涛动(El Niño/La Niña-Southern Oscillation,简称ENSO)是一种自然发生的大规模气候现象,即热带太平洋大尺度海气相互作用产生的准周期性年际振荡。厄尔尼诺/拉尼娜(El Niño/La Niña)和南方涛动(Southern Oscillation)是热带海洋和大气交互作用的结果,是同一物理现象在海洋和大气中的独立表现。厄尔尼诺是ENSO在海洋中的表现,为ENSO的海洋分量;南方涛动是ENSO在大气中的表现,为ENSO的大气分量。

厄尔尼诺-南方涛动具有2~7年准周期性特征,呈现3个阶段:厄尔尼诺、拉尼娜和中性阶段,通常持续9-12个月。厄尔尼诺-南方涛动的阶段标准采用太平洋特定海域Niño3.4(5°S-5°N,170°-120°W)3个月的滑动平均绝对值:当其达到或超过0.5℃、且持续至少5个月,判定为一次厄尔尼诺/拉尼娜事件(指数≥0.5℃为厄尔尼诺事件;指数≤-0.5℃为拉尼娜事件);当海表温度的波动值在0.5℃以内,一般视为处于中性阶段。在厄尔尼诺年,秘鲁和厄瓜多尔等南美沿岸气候由干旱转变为多雨,经常发生洪灾。同时,随着温暖的海水从西太平洋和印度洋向东太平洋扩散,雨水也随之而来,导致西太平洋大面积干旱,而通常干燥的东太平洋则出现降雨。在厄尔尼诺发展年夏季,中国北方季风区秋冬季降水偏少,易形成干旱;中国南方秋季则降水增加,易发生洪涝灾害。拉尼娜对全球气候的影响程度和威力,较厄尔尼诺要小得多。一般情况下,在拉尼娜出现时,印度尼西亚、澳大利亚东部、巴西东北部、印度及非洲南部等地降雨偏多,在太平洋东部和中部地区、阿根廷、赤道非洲、美国东南部等地易出现干旱。中国容易出现冷冬热夏,即冬季气温较常年偏低,夏季偏高。

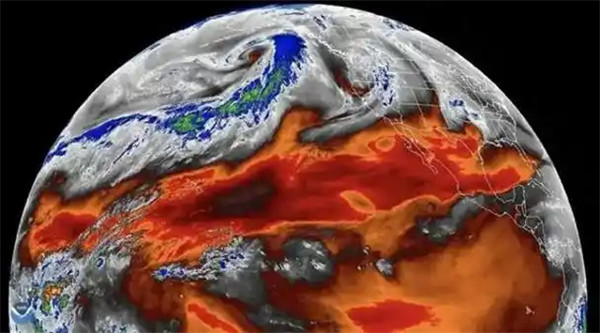

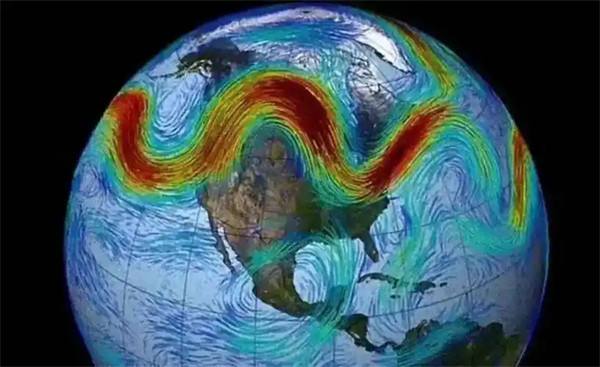

早期的科学家将厄尔尼诺和南方涛动孤立研究,直到20世纪60年代中后期,才意识到二者存在对应关系,是热带大气和海洋运动相互作用的表现。作为地球气候系统最显著、影响最广泛的年际变异模态,ENSO不仅直接影响热带太平洋地区的气候,而且还能够通过哈得莱环流和沃克环流等海洋与大气的遥相关作用重新分配全球范围内的热通量和水汽通量,从而对全球的天气与气候、生态环境、人类社会活动等方面产生重要的影响。ENSO影响全球许多地区,但对热带地区的影响最为强烈,包括非洲、拉丁美洲、南亚和东南亚等地区。

厄尔尼诺-南方涛动,是发生于赤道东太平洋地区的风场和海面温度振荡,是低纬度的海气相互作用现象,表现为热带东太平洋海表温度(Sea Surface Temperature,简称SST)每隔2-7年准周期性大范围变暖或变冷。厄尔尼诺-南方涛动存在中性、暖性(正)、冷性(负)3个阶段,通常持续9-12个月。其中暖的厄尔尼诺-南方涛动事件称为厄尔尼诺事件,冷的厄尔尼诺-南方涛动事件称为拉尼娜事件。拉尼娜事件与厄尔尼诺事件对应的气候异常基本上为对称状态。

厄尔尼诺-南方涛动的阶段标准采用太平洋特定海域Niño3.4(5°S-5°N,170°-120°W)3个月的海表温度滑动平均绝对值:当其达到或超过0.5℃、且持续至少5个月,判定为一次厄尔尼诺/拉尼娜事件(指数≥0.5℃为厄尔尼诺事件;指数≤-0.5℃为拉尼娜事件);当海表温度的波动值在0.5℃以内,一般视为处于中性阶段。

厄尔尼诺,又称厄尔尼诺海流和圣婴现象,狭义上是指热带中东太平洋(Pacific Ocean)大范围海水异常增温的现象;广义上是指热带中东太平洋海水异常增温的同时,从热带东太平洋到印度尼西亚群岛(Indonesia Islands),海洋和大气环流发生异常变化的现象,主要指太平洋东部和中部热带海洋的海水温度异常地持续变暖(异常偏暖0.5℃以上)的一种气候现象。如果东太平洋特定海域海温连续3个月比常年偏高0.5℃,就表明已进入厄尔尼诺状态。如果偏高持续5个月以上,则确认是一次厄尔尼诺事件。

拉尼娜,又称“反厄尔尼诺”(西班牙语:anti-El Niño,意为“反圣婴现象”),是指赤道太平洋东部和中部的海水表面温度大范围持续异常变冷的现象,其特征刚好与“厄尔尼诺”相反,都是热带海洋和大气共同作用的产物。在赤道太平洋北纬5°-南纬5°,西经150°-西经90°的区域内,如果海水表面温度平均值连续5个月以上低于同期多年平均值0.5℃,就可称为拉尼娜现象。

南方涛动(Southern Oscillation,简称SO)是指热带太平洋气压与热带印度洋气压的升降呈反向相关联系的振荡现象。亦即南太平洋副热带高压比常年增高时,印度洋赤道低压比常年偏低,两者气压有反方向变化的现象,故称为涛动。科学界表达南方涛动,是用塔西提岛(148°05’W,17°53’S)或复活节岛(109°30’W,29°00’S)和达尔文(130°59’E,12°20’S)两个观测站的海平面气压之差来表示,即南方涛动指数(SOI),等于塔西提岛减去达尔文的海平面气压。SOI的大小表示南方涛动的强弱。SOI为负数,对应厄尔尼诺事件:反之,SOI为正数,则对应拉尼娜事件。SOI变化与厄尔尼诺的发生有着很好的对应关系,二者联系密切。

南方涛动与厄尔尼诺及拉尼娜之间的关系,表现为内在成因上的联系,亦即可视为海洋-大气耦合系统的两方面表现。通常情况下,以塔希堤(Tahiti,位于法属玻利尼西亚)为中心的南太平洋中低纬海区为广阔的冷水区,其海平面气压场为一个高气压区;而在以澳大利亚达尔文(Darwin)为中心,包括印度尼西亚和澳大利亚北部的广大地区为一个低气压区,两者之间组成一个纬向的沃克环流(Walker Circulation)。

在厄尔尼诺年份,会出现东南信风减弱,太平洋中东部冷水上泛现象消失,表层暖水由西向东回流,厄尔尼诺暖流异常增强南下,导致赤道太平洋中东部大范围海面回升,海温升高。而赤道太平洋西部则海面下降,海温降低。由于海温的差异,对应这两个海域上空的大气也存在温差,西边的温度高、气压低,盛行上升气流;东边的温度低、气压高,盛行下沉气流。海温升高和大气压力场的变化影响了赤道地区的风系,尤其是削弱了东风带,有时甚至导致风向反转。西太平洋“暖池”地区的上升气流在到达6~7千米的高空后向东偏南运动,行至东太平洋较冷的海水区域下沉到地面,然后沿赤道向西运动,到达西太平洋,补充那里因上升运动而流失的空气,这样就在赤道地区形成了一个闭合的环流圈,达成了海气的交互作用。

厄尔尼诺-南方涛动是“厄尔尼诺”和“南方涛动”的总称。早期的海洋学家和气象学家把厄尔尼诺和南方涛动分别作为独立的现象而各自进行研究,由于受到当时观测手段的限制,没能意识到二者的联系。

1969年,长期从事海洋、大气相互作用与气候变化关系研究的美国加州大学气象学教授雅各布·皮叶克尼斯(Jacob Bjerknes)发表的论文《赤道太平洋的大气遥相关》(Atmospheric Teleconnections from the Equatorial Pacific)首次指出南方涛动和厄尔尼诺存在的密切联系,是热带大气和海洋运动相互作用的表现。在后续的研究中,气象学家逐渐将二者合称为“厄尔尼诺-南方涛动”(ENSO)。

19世纪初,在南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等西班牙语系的国家,渔民们发现秘鲁附近海面平时比较冷的海水,每隔几年,从10月至第二年的3月便会出现一股沿海岸南移的暖流,使表层海水温度明显升高,因而被称为“厄尔尼诺”(El Niño),译为“男孩”、“圣婴”。与此相反,赤道东太平洋也出现一种大范围的水温反常下降的现象,其引起的气候变化特征恰好与“厄尔尼诺”相反,气象和海洋界称之为“拉尼娜”现象(La Niña),译为“小女孩”、“圣女婴”。

早在19世纪后期,就已经有科学家注意到印度的干旱与澳大利亚许多地区的干早几乎同时发生,并提出两者之间可能存在着某种联系,同时还发现太平洋东西两侧的气压变化经常相反。1928年,英国数学家、气象学家吉尔伯特·沃克(Gilbert Walker)在研究印度季风雨的预报时发现,东南太平洋与印度洋及印度尼西亚地区台站观测的海平面气压升降呈反相变化,将其命名为南方涛动(Southern Oscillation,SO)。

厄尔尼诺-南方涛动的形成与海洋-大气之间的动态相互作用密切相关,涉及信风强度、海洋涌升流以及跨赤道温度梯度的变化。这些相互作用通过复杂的正反馈机制,导致了赤道太平洋海表温度和大气状态之间的周期性波动。

在标准的气候条件下,赤道区域经历由东北信风与东南信风驱动的海洋表面水流。这些信风促进海水从东太平洋向西太平洋的流动,进而导致北赤道洋流与南赤道暖流的形成。此过程导致赤道东太平洋的表层海水较冷,因为较冷的深海水通过涌升流上升到表层,替换因风力驱动而向西移动的温暖表层海水。正常状态下,赤道东太平洋地区的较低海表温度与西太平洋地区的较高海表温度之间存在显著的温度梯度。这种温度梯度不仅影响局部气候模式,还通过信风与海表温度之间的相互作用维持自身的稳定性。

当受到大气内部动力学变化或海洋与大气间反馈机制的影响,东风(信风)减弱,或甚至变为西风时,赤道东太平洋地区的冷水涌升减少或停止,导致原本较冷的表面海水不再被较冷的深海水替换,海水温度上升,形成广泛的海表温度异常增暖,即厄尔尼诺-南方涛动现象的厄尔尼诺阶段。这种增暖减少了赤道太平洋东西两侧的温度差异,进一步削弱了信风,从而形成了别克尼斯反馈机制(Bjerknes Feedback)的一部分。相对地,当东风(信风)增强,导致西太平洋的海水进一步加热并向东扩展,而东太平洋则经历加强的涌升流,引发冷水条件,即厄尔尼诺-南方涛动现象的拉尼娜阶段。

厄尔尼诺-南方涛动呈现3个阶段:厄尔尼诺、拉尼娜和中性阶段。整个ENSO循环过程需要2-7年,每个阶段的持续时间和强度具有差异,厄尔尼诺/拉尼娜事件通常持续9-12个月。ENSO事件一般始于前一年的冬季,于次年缓慢增长,并在冬季达到最强。最大海表温度异常(Sea Surface Temperature Anomaly,简称SSTA)通常发生在太平洋冷舌区域(Niñ3区域,150°W-90°W,5°S-5°N),幅度超过1.5°C。冬季之后,暖的SSTA信号会逐渐向西移动,并于次年的夏季消失与热带西太平洋。

如果观测到赤道中东太平洋特定海域海温连续3个月比常年偏高0.5℃,就表明已进入厄尔尼诺状态。如果偏高持续5个月以上,则确认是一次厄尔尼诺事件,偏高≥2℃为强厄尔尼诺事件,偏高≥2.5℃为超强厄尔尼诺事件。

厄尔尼诺事件经历了前兆阶段、异常发展阶段、成熟阶段和恢复常态阶段四个发展过程。在前兆阶段,沃克环流上升支向东移动,降水增多,达尔文港气压上升,信风减弱。异常发展阶段中,海温异常迅速向西扩展,大部分热带太平洋处于异常高温区,信风减弱,赤道辐合带向南移动。成熟阶段中,热带太平洋海温进一步升高,整个区域海温异常升高,信风微弱,热带辐合带南移加强。最后,在恢复常态阶段,异常现象逐渐减弱,海温和信风逐渐恢复正常状态。

当赤道中东太平洋海温比常年同期偏低0.5℃以上,并持续5个月以上的时候,就会形成一次拉尼娜事件。

拉尼娜是前一年出现的厄尔尼诺现象造成的庞大的冷水区域在东太平洋浮出水面后形成的,因此它总是出现在厄尔尼诺现象之后。拉尼娜事件与厄尔尼诺事件对应的气候异常阶段基本上为对称状态。在拉尼娜发生时期,赤道中、东太平洋信风比常年偏强,海水温度偏低,云量减少,海平面气压比常年偏高。而在赤道西太平洋海域,海水温度比常年偏高,对流活动加强,云量增多,降水偏多,海平面气压偏低。另外,位于太平洋西边界的黑潮比常年偏强。拉尼娜具有中太平洋和东太平洋压力高于正常水平的特点,导致该地区的云量产量和降雨量减少。

当海表温度的波动值在0.5℃以内,一般视为处于厄尔尼诺-南方涛动的中性阶段。

中性阶段是ENSO暖相和冷相之间的过渡期,接近一半的年份厄尔尼诺-南方涛动都处于其中性阶段。当厄尔尼诺-南方涛动处于中性阶段时,即海洋处于冷暖交替的过渡阶段,此时海洋温度、热带降水量和风力均接近以往均值。在中性阶段,其他气候异常/模式,如北大西洋涛动或太平洋-北美遥相关模式,会产生更大的影响。

厄尔尼诺-南方涛动是一种复杂的气候现象,其模式和变体主要涉及赤道太平洋区域的海洋和大气条件变化。早期研究指出厄尔尼诺事件有两种不同的增暖类型,进而发展过程也不同,一类主要在太平洋东部秘鲁和厄瓜多尔沿岸增暖并向西扩展,而另一类则在热带太平洋中部增暖并向东扩展。因此,可以根据空间分布形态或爆发时间,大致将ENSO事件分为两类:中太平洋(CP、Dateline、WP及SU型)ENSO和东太平洋(EP、CT及SP型)ENSO。

其中中太平洋ENSO(CP型)和东太平洋ENSO(EP型)是ENSO现象的基本模式,其余类型是从基本ENSO模式衍生出来的不同表现形式或子类型,包括不同的地理位置、强度、持续时间和影响。不同厄尔尼诺-南方涛动的模式和变体对全球气候系统的影响各不相同,包括降水模式、风暴活动、海温分布以及极端天气事件的频率和强度。

中太平洋ENSO,又称中部型ENSO、CP型ENSO,表现为其厄尔尼诺事件的最大暖中心在赤道日界线附近(赤道太平洋中部)。中太平洋ENSO鼎盛时期,SSTA中心均位于赤道太平洋中部,太平洋东部为相对弱的正异常或为负异常,中部的正异常在赤道外地区随着纬度增加有向东扩展的趋势呈“马蹄形”结构(北半球向东扩展更多)。中太平洋ENSO强度相对弱(盛期时中太平洋厄尔尼诺事件的SSTA及海面西风异常值约为东太平洋厄尔尼诺事件的一半),但其异常中心处于更暖的环境背景下,这里的海表温度正异常更容易引起异常的垂直对流,所以中太平洋ENSO对全球气候的影响与东太平洋ENSO的影响量级相当。

1976-1996年期间发生的厄尔尼诺事件,正异常起初出现在赤道太平洋西到中部,或同时出现在赤道中太平洋和南美西岸。2000年以后,最大海温异常位于中太平洋的厄尔尼诺事件更频繁出现。尼杰尔·K·拉金(Nigel K. Larkin)等最早对中部厄尔尼诺事件进行了分类和命名。他们使用CPC(NOAA)给出的厄尔尼诺官方定义(赤道太平洋Niño3.4区3个月滑动平均的SSTA值持续5个月大于或等于0.5 ℃)对1950-2003年期间的厄尔尼诺事件进行筛选,将非传统的厄尔尼诺事件命名为日界线厄尔尼诺(Dateline El Niño)。

东太平洋ENSO,又称东部型ENSO、EP型ENSO,表现为其厄尔尼诺事件的最大暖中心位于赤道东太平洋,低层西风异常更强,向东传输的距离也更远。东太平洋ENSO鼎盛时期,SSTA中心均位于赤道太平洋东部,且正异常分布宽广,从赤道太平洋南美沿岸一直延伸至日界线附近。东太平洋厄尔尼诺事件比中太平洋厄尔尼诺事件持续时间更长,强度也更强。

1950—1976年期间的厄尔尼诺事件,正异常海温起初在北半球的春季出现在南美秘鲁沿岸。余金义在对ENSO春季障碍年代际变化的研究中指出,赤道太平洋SSTA有两种不同的表现。使用联合回归EOF的方法,高勋英将两种模态提取出来,提出SST正异常自南美沿岸延伸至赤道中太平洋即为东部型ENSO(EP型)。

厄尔尼诺-南方涛动是全球温度变化的主要驱动因素之一。与温室气体强迫相比,厄尔尼诺-南方涛动可以导致全球年平均地表温度的明显年际波动,强厄尔尼诺事件可能导致全球年平均地表温度迅速上升。厄尔尼诺年,全球气温偏高;拉尼娜年,全球气温偏低,但不同地区有差异,如厄尔尼诺年12月次年3月,美国阿拉斯加和加拿大西部气温高于正常年,邻近墨西哥湾的美国东南部分地区气温低于正常年。不同类型厄尔尼诺对气温影响有明显的差异。从拉尼娜到厄尔尼诺阶段的任何转变都可能导致全球平均地表温度上升,变暖趋势会影响南半球极端高温的形成。厄尔尼诺变暖和气候变化导致的全球气温上升的共同影响加大了许多地区极端高温的可能性。

厄尔尼诺年,中国大部分地区冬春季气温偏高,夏秋季气温偏低;赤道东太平洋海温偏低、即拉尼娜年,中国大部分地区冬春季气温偏低,夏秋季气温偏高。当厄尔尼诺出现后,中国南方降水的强度会增强,北方出现暖冬的概率加大。拉尼娜年,黄淮地区冬季气温以冷冬和正常为主,暖冬发生频率较小。厄尔尼诺次年中国东北地区夏季通常出现高温,而拉尼娜次年东北地区夏季气温偏低。中国气温与厄尔尼诺之间的关系随年代际有所变化。20世纪70年代之前,厄尔尼诺(拉尼娜)发展阶段,中国东北夏季气温偏低(高);20世纪70年代之后,中国东北夏季气温与厄尔尼诺之间的关系减弱,这可能是因为厄尔尼诺和印度夏季风的关系及南亚热量循环和中纬度亚洲环流的关系减弱,导致厄尔尼诺对东亚环流和东北夏季气温的影响减弱。

厄尔尼诺-南方涛动与季节性降水有明显影响。厄尔尼诺-南方涛动与美国夏季降水、干旱、径流量关系显著,且月际之间有差异。厄尔尼诺年,美国东南部和墨西哥北部10月次年3月降水量及美国西部大盆地4-10月降水量高于正常年;日本东海岸夏季降水减少,西海岸增加,夏威夷夏季降水以增加为主,南部少数地区减少;中国、美国西北部和澳洲秋季降水量以减少为主,欧洲秋季降水量以增加为主;亚洲中北部、澳洲冬季降水量以增加为主,美国北部和加拿大冬季降水量以减少为主。厄尔尼诺-南方涛动不同类型对南美降水量的影响也不同,东部型ENSO与中部型ENSO对南美绝大部分地区(0-40°S)6-9月气候的影响相反。

厄尔尼诺年,全球陆地年平均降水量减少,负距平出现的频次是正距平的5.8倍;拉尼娜年,全球年平均降水量增加,正距平频次是负距平的5.7倍。厄尔尼诺-南方涛动对降水的影响具有明显的地域性。厄尔尼诺年,热带中、东太平洋上的岛屿及秘鲁、厄瓜多尔等沿岸国家多暴雨洪涝,印度尼西亚、澳大利亚等国家发生持续干旱;拉尼娜年基本上相反,赤道太平洋中、东部地区干旱少雨;安第斯山脉地区全年降水减少,尤其12月次年2月减少最显著,南美西北部大雨频率减少,拉尼娜年南美西北部大雨频率增加。中国气候干湿的年代际变化,特别是华北自20世纪70年代末的变干和西北自80年代中期的变湿,与厄尔尼诺的状态变化及全球变暖有紧密联系。厄尔尼诺年,中国降水以偏少为主,从次年冬季开始以多雨为主。在黄河流域,厄尔尼诺年大部分地区降水增加,拉尼娜年大部分地区降水减少。

热带气旋活动不仅有非常明显的季节内时间尺度周期的变化,而且具有ENSO循环的3-4年周期的年际变化。厄尔尼诺事件是影响大气环流和气候异常的强信号,热带气旋活动异常与热带大尺度环流异常密切相关,由此推测ENSO会对气旋发生频数、强度、位置等活动特征产生影响。

ENSO通过大气环流异常比如季风槽、副高等变化来达到影响热带气旋活动的目的。ENSO的影响具全球性,首先在东太平洋出现海温异常,进而影响沃克环流的上升支及对流活跃区的偏移,同时影响西北太平洋区垂直气流方向和对流活跃情况来影响热带气旋活动情况。ENSO不同位相时热带气旋路径和登陆情况也存在差异。当ENSO暖位相,热带气旋源地东移且纬度较低,西北太平洋东部海域气旋活跃,且西北太平洋西北和东南象限的气旋活动差异更明显。热带气旋活动的区域差异,与对流中心位置和ENSO循环所处的不同发展演变阶段都有密切关系。当ENSO暖位相时,热带气旋强度更强,生命期更长,转向路径更多,登陆热带气旋频数偏少,更多影响台湾,南韩和日本地区,而当ENSO冷位相,情况相反,热带气旋源地在西北太平洋西部较高纬,西移路径多,因此对菲律宾北部和南海沿岸影响较大。

受厄尔尼诺-南方涛动的影响,相关国家出现旱涝灾害,对能源、农业、建筑业、采矿业和制造业造成一定影响。有关统计显示,1997-1998的厄尔尼诺-南方涛动事件导致全球大约2万人死亡,经济损失约340亿美元。根据保罗·卡辛(Paul Cashin)等对21个国家(地区)厄尔尼诺-南方涛动与真实经济增长的研究,厄尔尼诺-南方涛动对澳大利亚、智利、印度尼西亚、印度、日本、新西兰、南非等国经济产生短期负面冲击。其他相关研究也表明,地理区域广、经济多元化的国家经济增长受到厄尔尼诺-南方涛动的冲击较小;第一产业占比高、基础设施落后的国家经济受到冲击较大。厄尔尼诺-南方涛动造成部分大宗商品供应受阻,从而推高价格。一是部分农产品价格上涨。由于厄尔尼诺-南方涛动可能引发干旱和洪水,损害赤道附近的粮食产量,大米、玉米、咖啡、棕榈树、可可和白糖等农产品都会受到不同程度影响。对于海洋渔业而言,渔获量和主要渔获品种会因厄尔尼诺与南方涛动现象类型的不同而发生大幅改变。

厄尔尼诺-南方涛动还从两个方面影响货币政策。一方面,恶劣天气造成农产品减产和粮价上涨,推高CPI,引发通货膨胀压力。出于防通胀的政策目标,货币当局应考虑收紧货币。另一方面,厄尔尼诺-南方涛动对部分国家GDP冲击较大,为遏制经济下滑势头,货币当局倾向于实施宽松的货币政策以降低经济下行压力。由于部分基础设施建设运行未充分考虑极端天气的冲击,供电、供水、排水等城市生命线应对极端气候事件的保障能力不足。为应对厄尔尼诺-南方涛动带来的暴雨、干旱和高温天气,国家每年要支出大量的资金,用于保护道路、排水系统水利设施等基础设施安全和有效运转。亚洲开发银行预测,2010-2050年东亚国家每年GDP的0.3%被用于应对气候变化。

厄尔尼诺-南方涛动所引起的天气模式的改变、极端天气事件的发生可以改变传染病病毒的活动、宿主的数量和人体的免疫能力,从而增加了相关健康风险。Niño3+4指数与登革热发病人数显著正相关,这是由于厄尔尼诺-南方涛动为登革热病毒的宿主蚊子的繁殖和活动创建了温暖潮湿的天气条件,从而推动了登革热的流行。厄尔尼诺-南方涛动对砂拉越州疟疾的影响具有空间异质性,拉尼娜现象可以推动腹泻的传播,厄尔尼诺现象所引起的极端高温事件会导致人体热应激反映增强,热相关死亡率增加。厄尔尼诺-南方涛动已被证实其推动了其他国家呼吸道传染病的传播和流行:Niño1+2指数每增加1℃,将导致呼吸道传染病发病率增加3.977%。

厄尔尼诺-南方涛动所引起的自然灾害介导人类社会,造成人口流离失所、农作物歉收等,进而触发相关的健康风险。与1983年厄尔尼诺事件相关的强降雨和洪水导致玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁的人口流离失所,造成了疟疾的大爆发。在Niño3+4指数最高的2015年,由厄尔尼诺现象造成的体重不足的儿童大约增加了600万,这一估计结果与厄尔尼诺现象所引起的农作物歉收有一定联系。

厄尔尼诺-南方涛动事件,尤其是强厄尔尼诺事件对全球生态环境有着多方面的影响。当厄尔尼诺现象发生时,南美沿岸海水的上升减弱,无法把海洋深处的营养物质带到海水表面,海水中的浮游生物繁殖减退,大量的鱼群和其他水产生物得不到足够的饵食而死亡或迁游至其他海域,继之影响到一些靠鱼虾等为食的海鸟和其他海洋动物的生活,甚至导致大量死亡。

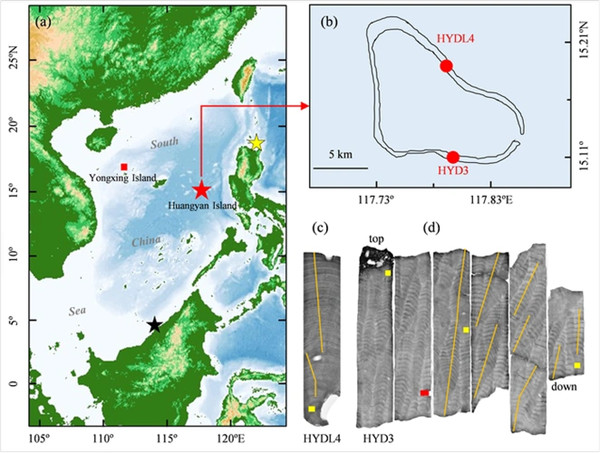

1982-1983年间的厄尔尼诺-南方涛动事件,由于其强度大、持续时间长,对于全球某些生物群落造成严重影响。最明显的一个方面,就是对太平洋、印度洋和大西洋珊瑚礁的影响,尤其是对东太平洋珊瑚礁的影响。几世纪以来,该海域的珊瑚礁一直是在几乎不受干扰的状况下生息繁殖,但是1982-1983年厄尔尼诺-南方涛动事件后,由于和珊瑚礁共生的内共生藻(Endosymbiotic Algae)得不到足够营养而死亡,90%-95%的珊瑚礁群体也随之死亡。

此外,厄尔尼诺-南方涛动事件会导致中美洲(例如巴拿马)一些热带雨林的干旱,致使许多生物的生存受到胁迫,以及引发森林大火,森林大火对于森林以及林内生物种群造成毁灭性的破坏。

在非洲,厄尔尼诺-南方涛动决定了年间气候的变化,使气候变得异常热或潮湿。厄尔尼诺发生时,南部非洲和萨赫勒部分地区天气较干燥;东非赤道地区在短暂的雨季(10月至12月)雨量增多;拉尼娜的影响往往与厄尔尼诺相反,全球气温较低。南部非洲的降雨量比正常情况更多;东非赤道地区比正常情况更干燥(12月至2月)。

在沙哈拉非洲和卡拉哈里周围有沙漠边缘疟疾,南非和沙哈拉东部某地区厄尔尼诺-南方涛动使降雨量异常,在东非高地和南非干旱地区,厄尔尼诺-南方涛动与疟疾危险相关。1997年-1998年,厄尔尼诺使肯尼亚东北部出现大雨和洪水、1998年1月-5月,在缺乏免疫力的人群中发生了一次大的恶性疟流行,这是1952年后第一次暴发,广泛的食物短缺、识别暴发太晚、同时发生裂谷热暴发。

许多厄尔尼诺发生在南极洲周围的高纬度地区。厄尔尼诺-南方涛动在一段时间内综合的影响是在阿蒙森海(Amundsen Sea)和别林斯高晋海(Bellingshausen sea)诱发大气异常反气旋,同时在大部分的高纬度南大洋诱发东风异常。在全球变暖背景下,厄尔尼诺-南极涛动的变率增强,通过调制西风极向增强的幅度对南大洋不同纬度海区增暖的影响。厄尔尼诺-南方涛动变率的增强越大,南极陆架水的增暖越大,海冰融化得越慢,前者可分别解释南极陆架水增暖和海冰融化不确定性的约40%和45%。由于未来厄尔尼诺-南方涛动的变率整体增强,相应的南大洋中纬度吸热将整体偏小,由此更多的热量将滞留在大气中,可能加剧全球变暖的幅度。

厄尔尼诺-南方涛动事件在发展的不同阶段对东亚夏季风有不同影响。厄尔尼诺发展期和衰减期对东亚夏季降水的不同影响主要是由于大气环流对与厄尔尼诺演变相关的热带海温异常的不同响应所致:在发展期,西北太平洋低层受异常的气旋环流控制,西太平洋副热带高压偏弱,同时影响中国的西南气流偏弱;在衰减期,西北太平洋低层受异常反气旋环流控制,该反气旋在厄尔尼诺发展期秋季形成,盛期冬季达到最强,通常能持续到夏季,它导致了副热带高压和水汽输送的异常,从而引起东亚夏季降水的异常。

在厄尔尼诺-南方涛动事件暖(冷)位相衰减期的夏季,印度洋和亚洲大陆南侧海温为正(负)异常,南亚高压强度发生变化,强度增强(减弱)、面积扩大(缩小)、东西向扩展(收缩)、脊线北侧气压梯度增大(减小)、南侧气压梯度减小(增大)。

澳大利亚南半球冬春季降水异常与厄尔尼诺-南方涛动有显著相关,厄尔尼诺-南方涛动主要影响澳大利亚东部和东北部地区降水。当厄尔尼诺发展时,会激发出向南半球的PSA波列,其在澳大利亚东部和东北部地区配合地面环流形成较强的下沉运动,同时澳大利亚东部沿海存在冷海温异常,导致澳大利亚东部干冷,因此导致了东部及东北部地区的降水负异常,更易造成干旱。不同类型的厄尔尼诺-南方涛动对澳大利亚降水的影响有着显著不同,EP型厄尔尼诺-南方涛动事件对于澳大利亚降水的影响较小,而CP型厄尔尼诺-南方涛动事件对于澳大利亚降水有很大的影响。

马里山谷脑炎亦称澳大利亚脑炎,是一种虫媒病毒病,至今仅澳大利亚有报道。在澳大利亚东南温带,与拉尼娜有关的降 雨量大和洪水之后偶有严重流行。在干旱地区,该病毒可能持续在蚊虫卵内,当环境条件有利,如大雨或洪水时,卵孵化发育为感染性蚊虫,导致该病局部暴发。此外,1928年-1998年期间,澳大利亚南部的罗斯河病毒病流行也与ENSO有关。

厄尔尼诺-南方涛动不同类型对南美降水量的影响也不同,东部型ENSO与中部型ENSO对南美绝大部分地区6-9月气候的影响相反。发生EP型厄尔尼诺时,南美东南部1-3月降水量增加,南美中部降水量减少;发生中部型厄尔尼诺时,南美东南部和西北部降水量减少,南美中部降水量增加。也有研究发现:发生东部型厄尔尼诺时,南美拉普拉塔河盆地降水量增加,南美北部降水量减少;发生东部型拉尼娜时,拉普拉塔河盆地降水量减少,南美北部降水量增加。东部型厄尔尼诺和中部型拉尼娜对南美降水量影响的特征不显著。

南美很多地方受厄尔尼诺的影响。1983年,坡利维业、厄瓜多尔和秘鲁的疟疾流行与强烈的厄尔尼诺所致的暴雨有关。厄瓜多尔的疟疾流行因洪水后人群转移而加剧。委内瑞拉和哥伦比亚调查了厄尔尼诺-南方涛动与疟疾的关系,厄尔尼诺期间这些国家的隆雨量常低干平均值。在委内瑞拉,厄尔尼诺次年的疟疾病人数高于平均值的37%,而哥伦比亚当年和次年疟疾分别增加17.3%和35.1%。

厄尔尼诺-南方涛动对欧洲阿尔卑斯山内的降雨量影响较弱。此外,厄尔尼诺对欧洲的影响微小,在厄尔尼诺年份,初冬比平时更温暖、更潮湿,冬末则更冷、更干燥。

厄尔尼诺-南方涛动事件激活了大气和海洋的远距离遥联,可以极大地影响北美西海岸的海洋生态系统,影响从浮游生物到可利用和受保护物种的各种生物。此外,厄尔尼诺-南方涛动事件会影响加州的降水,随着厄尔尼诺强度的增加,全州湿度异常的概率增加。

20世纪80年代以前,有关太平洋海洋和大气的观测资料相当有限,对ENSO的观测数据主要来源于一些有限的途径,如行驶于一些固定航线上船只的测量、沿海和岛屿附近潮汐观测站的记录以及一些有限区域的观测试验。这些观测手段和积累的数据不足以提供对ENSO进行全面定量的描述,科学家们还无法可靠地对ENSO进行预警报告。1982-1983年强厄尔尼诺事件以后,厄尔尼诺的监测和预测问题引起了科学家的高度重视,由联合国世界气象组织(World Meteorologica Organization,简称WMO)开始呼吁在提高能力建设的基础上发展一个实地观测的阵列。

1984年,ATLAS(自治线式温度获取系统)浮标首次得到了应用,开始观测大气温度、海面温度以及海面以下500米深的海水温度,并且通过美国大气海洋局(NOAA)的极轨卫星,把所有采集到的数据实时传到陆地上。

1985年开始,国际组织实施了为期10年(1985-1994)的热带海洋与全球大气计划(Tropical Ocean & Globa Atmosphere,简称TOGA),建立了由海洋浮标、船舶、潮汐观测站、卫星等组成的观测网,对热带太平洋和大气状况进行了密切监视,建立了热带大气海洋观测阵列(Tropical Atmosphere Ocean Array,简称TAO),该阵列可以对厄尔尼诺/拉尼娜的发生、发展和消亡的过程做出观测,为ENSO循环的研究提供更全面的资料。

从1990年代初期开始热带大气海洋/三角跨洋浮标网络(TRITON)阵列一直是观测大规模赤道波传播的普遍来源,这对于厄尔尼诺/南方涛动(ENSO)预测至关重要。

ENSO是大尺度海洋与大气交互作用的事件,在监测、诊断、预测和定义ENSO事件时,必然涉及热带海洋、大气及其相互作用方面的物理量,包括热带海洋温度(SST指数、表层与次表层温度)、海平面高度、气压场(海面气压SLP)、风场(对流层低层850hPa信风指数、对流层高层200hPa信风指数)、向外长波辐射(OLR指数)、对流降水(ESPI指数)和综合指数(MEI)等。

自雅各布·皮叶克尼斯(Jacob Bjerknes)发表ENSO是热带大气和海洋相互作用这一著名观点后,厄尔尼诺的理论研究越来越受到重视,特别是近20年关于厄尔尼诺形成的理论与推测不断涌现。关于厄尔尼诺形成的动力学机理主要包括:信风张弛、ENSO循环、延迟振子、纬向异常风应力、季节内振荡、强寒潮、印-太海气齿轮式耦合等。

由于ENSO对全球气候变化有着极大的影响,自20世纪80年代以来,各国科学家广泛开展ENSO预测研究。目前ENSO预测模型主要分为两类即统计学模型和动力学模型。在ENSO统计预测方法方面,常用方法主要有典型相关分析(Canonical Correlation Analysis,简称CCA)、奇异谱分析(Singular Spectrum Analysis,简称SSA)、主振荡分析(Principal OscillationPattern analysis,简称POP)、线性反置模型、气候持续性模型、马尔科夫链、相似预报模型、滤波最优叠合模 式、(复)经验正交函数分析、回归分析和神经网络等方法。

1997-1998年的极强厄尔尼诺事件是20世纪最强的一次,它在秘鲁、智利造成了大洪水,而在东南亚的印尼和东南非洲造成大范围的干旱;1998年7月成为自1881年以来全球平均温度最高的一个月;拉丁美洲、亚洲、非洲的粮食生产受到严重影响;全球经济损失高达340多亿美元。

2010年-2011年的拉尼娜事件导致澳大利亚经历了有记录以来最潮湿的夏季之一,使澳大利亚的昆士兰遭遇了洪水,布里斯班以西127公里的图翁巴也遭洪水侵袭。澳大利亚这场50年来最严重的水灾自圣诞节前夕开始,大约1200栋房屋被淹,有近4000人被疏散。

2015-2016年厄尔尼诺事件持续时间为记录中的最长,强度进入前3位。在此次超强厄尔尼诺事件中,2015年10月,印度尼西亚被烟霾天气笼罩,印尼超过13.5万人感染呼吸道疾病,民航航班大面积延误,学校停课。智利的阿塔卡玛沙漠从16世纪到21世纪的400多年时间里,没有任何降水,被称为“全世界最干的地方”,而在2015年10月获得了降雨。此次厄尔尼诺的影响在中国南方则表现在强降水上,2016年汛期,中国南方出现20次区域性暴雨过程,为历史同期最多,主要江河水位高于1998年同期。

2023年7月4日,世界气象组织称,热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件,预计今后全球大部分地区气温将进一步升高,可能在5年内出现创纪录高温。世界气象组织声称,预计2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%,而且至少为中等强度。世界气象组织今年5月发布的一份报告预测,受温室气体排放和厄尔尼诺现象影响,2023至2027年这五年内至少有一年会打破2016年创下的高温纪录,这一概率达到98%。按世界气象组织说法,厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在它出现后一年内显现出来,因此本次厄尔尼诺现象对气温的影响可能在2024年最明显。

纪录片《BBC地平线:厄尔尼诺的影响》由安娜贝尔·吉林斯(Annabel Gillings)执导、海顿·格温(Haydn Gwynne)主演,于2016年1月3日在英国播出,该影片讲述了厄尔尼诺现象从一个鲜为人知的事件发展成为吸引头条新闻现象的过程、其毁灭性力量的预测和利用,以及其在世界意识中的崛起,将历史与科学相结合,展示这一自然现象对全球经济和政治史的影响。

纪录片《“圣婴”之怪现象》中国大陆CCTV于1999年推出的纪录片,讲述了厄尔尼诺——圣婴的由来、发展。

暂无评论内容