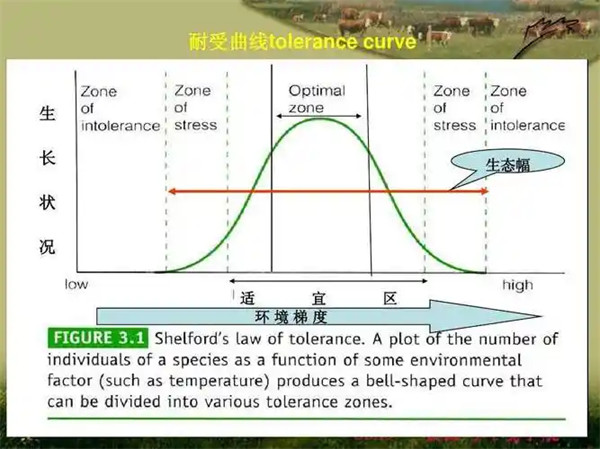

环境梯度(Environmental gradient)又称复合梯度,是指生物或非生物环境因子的逐渐变化,是生态系统及其组成部分的结构和功能的基本决定因素。环境梯度通常包含随空间一起变化的许多生态因子,这些生态因子主要分为非生物类和生物类两大类,其中,非生物类因子包括气候、地形等;生物类因子包括植物、人为等。

1898年,克林顿·哈特·梅里厄姆把山区的垂直梯度变化与生物群落的特征联系起来,形成梯度分析的基础。在此后10多年间,魏泰克系统地改进和发展了梯度分析理论和方法,并在生态学中引入了环境梯度的概念。1980年,奥斯汀提及了对环境梯度性质定义的模糊性,并于2013年,基于整理植物对环境因子响应的文献综述,确定了四种类型的梯度。

环境梯度对地区的物种多样性、物种分布、人类社会等方面都会产生广泛而重要的影响,关于它的研究方法和应用涉及多个学科领域,包括生态学、地理学等,常见的研究方法有野外调查、梯度分析等。根据环境梯度形成和变化范围,有大、中、小环境梯度之分。

1898年,克林顿·哈特·梅里厄姆(Clinton Hart Merriam)把山区的垂直梯度变化与生物群落的特征联系起来,形成梯度分析的基础。20世纪40年代末,美国植物生态学家柯蒂斯(Curtis)等最早创用间接梯度分析(排序)法,罗伯特·魏泰克(Robert Whittaker)在此期间,发展了直接梯度分析法。在此后10多年间,魏泰克系统地改进和发展了梯度分析理论和方法,并在生态学中引入了环境梯度的概念。1953年,魏泰克通过对沿环境梯度的种群分布的分析,提出了顶级群落格局假说(Climax pattern hypothesis),他用与环境梯度相应的逐渐变化的群落格局来解释多顶级现象,认为在逐渐改变的环境梯度中,各种类型的顶级群落不是呈截然离散的状态,而是连续变化的,因而形成连续的顶级类型,即环境梯度会产生相应的种群空间格局或植被梯度稳态。

1980年,奥斯汀(Austin)提及了对环境梯度性质定义的模糊性,并指出对环境梯度因子的识别和描述缺乏精确性,是植物生态模型发展中的主要弱点之一。2010年,希普利(Shipley)指出,虽然比较生态学的核心是“环境梯度”一词,但在生态学文献中似乎不存在一个精确的定义。2013年,奥斯汀根据整理植物对环境因子响应的文献综述,确定了四种类型的梯度,即间接梯度(Indirect gradients)、资源梯度(Resource gradients)、直接梯度(Direct gradients)、扰动梯度(Disturbance gradients)。

环境是由许多因子所组成,在环境因子中给予生物影响的直接或间接因子称为生态因子(Ecological factor)。生态因子依据其性质可分为非生物因子和生物因子两大类,其中,非生物因子是生态系统中的无生命部分,包括阳光、气候、土壤、水、矿物质,甚至大气层;生物因子是生态系统中有生命的部分,包括植物、动物、真菌、原生生物和细菌。

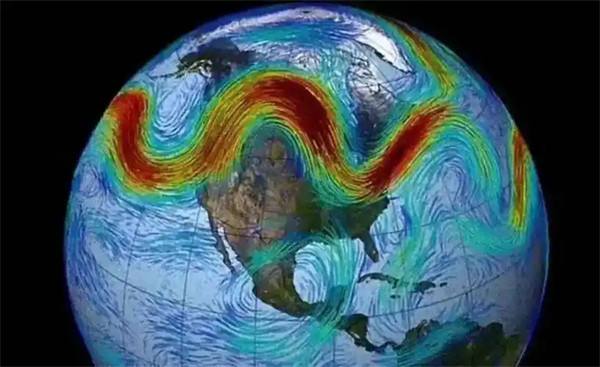

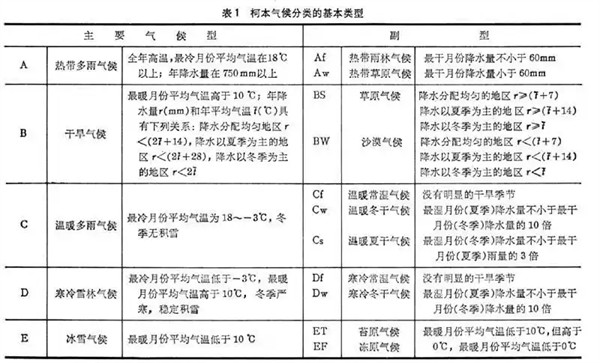

气候因子指形成自然环境的各气候因子,包括温度(气温、变化幅度和类型)、水分(降水量、湿度、降雨型)、光(日照时数、日照度)、大气(风、氧气及二氧化碳的浓度)等。

地形因子是间接因子,可分为高原、山地、平原、低地以及坡度的大小和坡向等,其本身对于植物没有直接影响,但通过地形的变化影响气候和土壤,从而对植物的生长和分布产生明显影响。

土壤是在岩石风化后在生物参与下所形成的生命与非生命的复合体,土壤因子包括土壤结构,土壤有机和无机成分的理化性质及土壤生物等。土壤物理性质又因土壤水分、土壤空气、土壤温度和土壤结构而异。土壤化学性质又可细分为土壤酸度、土壤盐碱性和土壤有机质等。

生物因子指生物之间的各种相互关系,如捕食、寄生、竞争和互惠共生等,可以分为动物、植物和微生物,其中包括动物对植物的生态作用,植物与土壤微生物的相互作用以及植物间的相互作用。生物因子的相互作用可分为相互竞争、相生相克和相互利用这三方面,其中,竞争关系指一种群的存在对另一种群的增长起抑制作用。人为因子是特殊的生物因子,包括耕作因子和人为(直接的和间接的)对于各种生态因子的改变(有意的和无意的)所产生的生态效应,主要有人口分布、农业活动、经济增长、城市扩张以及城市化过程、政策体制影响等。

环境梯度对地区的物种多样性、物种分布、人类社会等方面都会产生广泛而重要的影响。

物种多样性在地表的丰富程度不同,这是由于地球表面的物理因子的变化影响的结果。物种多样性由于这些物理因子的作用,限制了有机体的分布。物种的数量通常随着物理变量的变化有所增减,这对所有的有机体包括动物、植物、微生物都有相似的结果,也就是有地理上的梯度变化。影响物种多样性有以下几个主要的规律性因子,纬度梯度、垂直高度梯度、干燥度梯度、盐度梯度、深度梯度、岛屿至内陆的梯度、其他梯度(如营养梯度土壤梯度、灾害梯度等)。

纬度梯度表现为从极地至赤道,生物多样性明显增加,这在生物地理中是最明显的格局。这些生物的变化受到物理梯度的影响,主要是太阳辐射、温度、季节性和其他因子。虽然物种丰富度随着纬度降低而增加,但不同分类群在不同纬度地区的丰富度是有区别的,有的类群在高纬度地区物种丰富,有的类群则在中纬度地区丰富,同纬度地区有不同类群的物种为代表。

垂直高度梯度表现为随着海拔的变化,物理条件也随着发生变化,很多物种的丰富度随着垂直高度的变化而降低。亦有人认为,垂直高度梯度与物种丰富度的纬度梯度有相似之处,随着海拔高度变化,气候亦相应发生变化。

干燥度梯度表现为荒漠在相似纬度和海拔高度条件下仅拥有少量的物种种类。通常近海地区至内陆腹地,由于温度的变化,物种多样性递减,但是对于物种丰富度沿着干燥度梯度变化的定量变异注意较少。湿度变化常常与其他因子相联系,因此它比较复杂,如海拔高度及离海岸的距离均会影响到干燥度,干燥度对不同物种分布具有显著影响。

盐度梯度表现为在某些沿海地区,海洋生物多样性随当地的盐度的增减而变化。当可溶性溶质浓度偏离正常海水约0.35%时,物种多样性降低。淡水物种当水体盐度超过0.2%时,则其多样性下降。在海湾和海水与淡水交界处,虽然像这类水域生产力高,它们可以维持某些种的密集种群,但一般认为物种多样性较低。

深度梯度表现为在水生环境中,无论是海洋还是淡水,物种多样性随着深度而降低,因为随着深度增加,一般都表现为温度下降、光照弱、季节变化小、压力增加。但不同类群的海洋生物,在不同深度的水体上,丰富度不一。

岛屿至内陆的梯度表现为孤岛比附近的陆地相似面积类似生境的地段,其物种数量要少。很多学者还发现不仅在岛屿上如此,在大陆上也有类似现象。几乎所有面积小并彼此隔离的斑块,其物种数目比较大斑块中要少。彼此隔离的小班块由于环境的障碍,影响了物种的散布。

群落的分布受环境梯度的制约,表现出明显的经度地带性、纬度地带性和垂直地带性。

植物群落分布的纬向地带性,主要由温度因子的梯度变化影响而形成。北半球欧亚大陆自北至南,随平均气温的升高,依次出现冻原、北方针叶林、针阔叶混交林、常绿落叶混交林、亚热带常绿林、热带雨林。

植物群落分布的经向地带,主要由水分因子的梯度变化影响而形成。例如中国自东至西,随水分条件从湿润到干早依次分布着湿润森林植被、半干旱草原植被和千早荒漠植被。

植物群落分布的垂直地带性,主要由温、湿、光、风综合因子影响而形成。以台湾玉山的西北坡为例,从山脚到山顶依次为热带雨林、山地雨、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、针阔叶混交林、红桧林、落叶阔叶林、暖温带针叶林、亚高山针叶林及山顶矮林、亚高山草甸和杜鹊灌丛。

社会环境梯度往往会导致一定区域范围内农业生态系统模式的同心圆状或辐射状空间分布格局。农业生产受自然和社会因素的双重制约,除了随温、湿度等自然因素的梯度变化,呈现出农业生物群落类型的梯度变化外,人口密度梯度、村落梯度、城乡梯度等社会因素对农业生物群落的分布和生产力有着明显的影响。此外,社会环境梯度还能反应收入和其他社会经济地位指标与环境风险因素之间的反向关系,包括危险废物和其他毒素、室内外空气污染物、水质、环境噪音、居住拥挤、住房质量、教育设施、工作环境和社区条件。

人口密度梯度表明在土地资源有限,粮食自给为主的条件下,随着人口的增加而引起土地垦殖指数与复种指数、农作物构成等发生梯度变化。

村落梯度表明,在以人、畜力为主的村落附近,由于投入较多的人力和化肥,农业生态系统模式形成了以村落中心向外递减的土壤肥力、集约程度、作物种类和畜禽种类梯度。

城乡梯度表明,由于受中心城市需求与市场及经济辐射作用的影响,自城市中心向四周农业生态系统模式呈梯度变化,离城市越近,地方工业和农村副业越发达,以化肥、农药、电力为标志的工业支农能力越强。农业生产经营的品种也会发生较大变化,以蔬菜、瓜果、畜禽、鱼和花卉等生产为主。

环境梯度研究方法涉及多个学科领域,包括生态学、地理学等,常见的方法有野外调查、梯度分析、空间模拟、实验研究等。其中,野外调查是对不同环境梯度下的实地情况进行观察和记录;梯度分析作为一种早期的排序方法,是沿着环境梯度直接排列植物种和样方;空间模拟是利用数学模型和地理信息系统(GIS)技术,模拟和预测环境梯度对生态系统的影响;实验研究是在人工环境中控制某些环境因子,如温度、湿度等,观察其对生物体生长、生存和相互作用的影响。

环境梯度的应用广泛,涉及到许多领域,包括生态学、城市规划、生态恢复等。其中,生态学方面是通过研究环境梯度,揭示不同生物群落的分布、结构和功能,以及生物多样性的维持机制和稳定性;城市规划方面,了解城市内外环境梯度的分布,有助于优化城市规划和建设,提高城市生态环境质量和居民生活质量;生态恢复方面,利用对环境梯度的理解,指导生态系统的修复和重建工作,促进生物多样性的恢复和生态系统功能的改善。

暂无评论内容