僰[bó]人悬棺,别称珙[gǒng]县悬棺,位于四川省宜宾市境内,是国家重点文物保护单位,也是保存最完好、安放最集中、数量最多的墓葬群。珙县地区的僰人悬棺是宋至明代的崖葬墓群,主要分布在珙县麻塘坝和苏麻湾两处,悬棺是指死者的棺木放置在悬崖绝壁上。

珙县古称“僰国”,清乾隆《珙县志》有言,“珙本古西南僰夷地,县石岩犹多僰人棺”,记载了珙县古有僰人居此,珙县悬棺又称“僰人悬棺”也与此有关。悬棺葬文化在长江流域,乃至东南亚都有流传,其中珙县是悬棺文化比较集中的地区,一般分布在南广河两岸的岩壁上。截止2022年5月,珙县发现共有260余具原始悬棺以及大量的桩孔遗迹和红色彩绘岩画,其中有麻塘坝九盏灯悬棺、洛表悬棺大王洞、苏麻湾悬棺等崖葬墓群。

僰人悬棺的代表麻塘坝悬棺和苏麻湾悬棺,有着“悬棺葬的天然博物馆”的美称。1956年,僰人悬棺被四川省人民委员会评选为“四川省重点文物保护单位”。1988年,僰人悬棺被国务院评选为“全国第三批重点文物保护单位”。

“僰”字解释:中国古代西南地区少数民族名。在《珙县志》(旧志)记载先秦时僰人就居住在珙县之地,属于“僰侯国”的重要辖地,珙县也被称为“古僰之乡”或“中华僰人故里”。珙县悬棺也被定名为“僰人悬棺”。

对于僰人的起源,可以追溯到2000多年前的《吕氏春秋》。清朝乾隆年间《珙县志》(旧志)也有所记载,“珙本古西南夷服地,秦灭开明氏,僰人居此,号曰僰国。”据《尚书·牧誓》和《读史方舆纪要》记载,僰人与夏商皆有联系,僰人好武,因协助周武王伐纣,被封赏,在今四川宜宾建“僰侯国”。而在秦孝文王时期,李冰带兵讨伐僰侯国,自此僰侯国灭亡。汉朝时期,《史记·西南夷列传》中有记载,僰侯国改为僰道县。明朝统治者几次与僰人作战。最终明朝万历元年(公元1573年)明王朝10多万官兵汇集叙州,南京中军都督刘显为节帅,最终在与僰人的作战中取胜,僰人也就此消失在中国历史的长河中。清朝《珙县志》(旧志)有记载,“今珙邑僰类已尽,而县石岩犹多僰人棺。盖其俗亲死不葬,悬棺高岩垒垒峭壁间,以此观之,其无遗种也固宜。”

对于珙县(僰人)悬棺的主人,主流的说法认为,珙县(僰人)悬棺古代崖葬墓群是已经消失的僰人遗留下来的,宋至明朝时期是僰人悬棺古代崖葬墓群主要安放成型期。元朝时期,《云南志略》中记载僰人悬棺葬以“挂得愈高愈吉,以先坠者为吉。”1932年,葛维汉发表了第一篇关于悬棺的文章《四川古代的白人墓葬》,是全世界报道僰人悬棺最早的人,僰人悬棺也因葛维汉的文章为世人所知。1935年,葛维汉以《川南的“白人坟”》为题介绍了悬棺。1945年,中央研究院民族学研究大家对珙县悬棺进行考古调查,并首次以“悬棺葬”为其命名。1946年,中央研究院在清理的6具悬棺中发现一具衣上刺“王”字图案的悬棺,佐证了“酋”或“王”的文献记载。1956年,僰人悬棺被评选为省级重点文物保护单位,同年,四川省人民政府正式将珙县悬棺定名为“僰人悬棺”。1988年1月,僰人悬棺被国务院评选为“全国第三批重点文物保护单位”。2002年,僰人悬棺进行新中国成立后的第三次维修。2006年,宜宾市文物部门在珙县麻塘坝也进行了简单的吊升试验,证明了其在特定地理条件下的可行性。

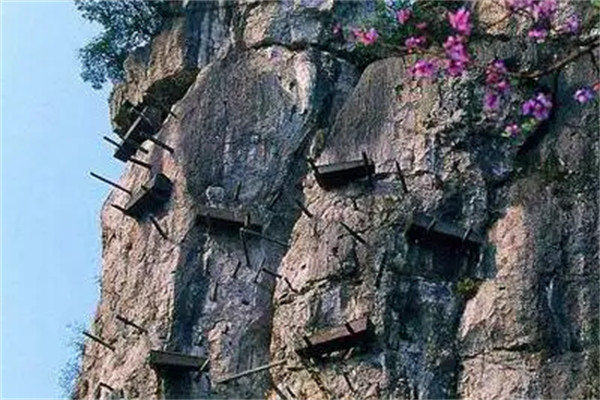

僰人悬棺以将棺木放置在距地面10米~50米的岩壁上为特征,悬棺的置棺方式分为木桩式、岩墩式、洞穴式三种。木桩式悬棺的特征是在岩壁上凿孔打木桩,木桩上放置棺木,可上下重叠;岩墩式悬棺的特征是利用峭壁上自然平整的岩石块放置棺木;洞穴式悬棺的特征是利用峭壁的自然岩洞放置棺木。僰人悬棺棺木皆为木质,悬棺形状主要以仓穹形为主,棺体呈长方形,前宽后窄,头大尾小,用子母扣和榫头固定,陪葬品多为麻织品。截止2022年,僰人悬棺最集中的地方在珙县洛表镇麻塘坝和苏麻湾,有260余具悬棺,也是保存最完好、安放最集中、数量最多的悬棺葬群。

麻塘坝悬棺位于中国四川省宜宾市珙县麻塘坝,此地是一个狭谷谷底型平坝,东西两岸危岩雄峙,有一条螃蟹溪的山溪从坝中心沿着两岸山岩穿过。麻塘坝悬棺一般置于25—40米的高度。悬棺的形制可分为三种,第一种是凿孔插木桩,架棺其上;第二种是人工凿穴,棺置其内;第三种是利用天然洞穴或岩缝置于内。麻塘坝绝壁上除了悬棺还有许多的棺桩棺孔以及岩画,诸如鸡冠岭、三仙洞、猪圈门等地都分布着题材丰富的岩画。麻塘坝悬棺相对集中在牛打洞、猫儿洞、老鹰岩等地。截止2022年,麻塘坝拥有悬棺200余具。

苏麻湾悬棺位于中国四川省宜宾市珙县苏麻湾,此地绵延着长约2千米,平均120多米高的山岩,苏麻湾与石堡寨隔河相向,南广河上游从它们之间流淌。麻湾悬棺一般置于水面上50余米的高度,留着大量的桩孔,棺制分为龛[kān]式、挂式、洞式等。截止2022年,苏麻湾拥有悬棺50余具。

僰人悬棺陈列馆位于四川省宜宾市珙县洛表镇麻墉[yōng]村,建立于1999年4月,展厅面积有1800平方米,建筑面积有5500平方米。截止2023年,据国家文物局信息显示,陈列馆拥有藏品1080件/套、珍贵文物59件/套,举办展览2个,教育活动6次,参观人数11万人次。陈列馆依托珙县的文物资源收集了诸多的葬俗文化及文献资料,馆藏文物史料共计400余件,已陈列展出160件。僰人悬棺陈列馆是国家文物博物馆和革命活动地,主要展出珙县近代出土文物以及珙县红色革命史相关的革命文物。陈列馆临近僰人悬棺国家级文物风景旅游区,为旅游观光者了解僰人历史和民俗创造了良好的条件,是以“僰人悬棺”文化保护、开发为核心的综合性场所。

截止2023年6月,珙县有371幅岩画。“僰人岩画”,多出现在悬棺周围的岩壁、岩框上,颜色以红色为主,少数为白色,岩画构图简练,线条粗犷,有人物、动物、图案等多种与生产、生活密切相关的内容。僰人是全国唯一一个既行悬棺葬又留岩画的民族,僰人岩画和僰人悬棺均是僰人的遗物,亦都是僰人丧葬习俗的主要形式。珙县麻塘坝的岩画被判断为是与珙县悬棺同一时期的同一民族所为,大致创作阶段为宋至明朝。

20世纪70年代,政府开始了第一次对珙县悬棺的正式发掘。2013年,珙县交通运输局对“僰人悬棺景区环游道硬化”作出回应,积极争取解决问题。2017年,针对罗渡杨叉至僰人悬棺公路年久失修,阻碍交通问题,珙县交通运输局将路段纳入了四川省普通省道网布局规划,完善了景区环游道的交通。2018年,根据《珙县旅游发展规划(2013-2025)》,珙县旅游发展局打算打造官帽山林场-僰人悬棺-落表梯田等僰文化观光探秘旅游区,几个景点联动开发,相互带动,利用“十三五”旅游产业发展契机,加强对“僰人悬棺景区”的宣传和建设,逐渐改善旅游服务的一应配套设施。

1974年,僰人悬棺进行新中国成立后的第一次维修,考古人员临摹下了大量“僰人岩画”。1985年,僰人悬棺进行新中国成立后的第二次维修。2002年,僰人悬棺进行新中国成立后的第三次维修。2004年,四川省宜宾市的文物局对僰人悬棺行了抢救性的发掘,并从发掘的陪葬品中找到了可以证明僰人后裔的一只僰人漆碗。2012年,僰人悬棺开启了又一次的修护工作,因为悬棺周围的岩体渗水脱色,棺身被染为黄色,桩木腐朽,岩体松动,岩画也在长期的侵蚀下逐渐褪色。此次维修行动对腐朽的棺木和木桩进行更换加固;对盛放棺木的洞穴修建排水工程,加固山体和畅通排水系统;对岩墩式悬棺置棺岩体裂纹采用细石混凝土进行灌注,针对棺桩腐朽问题采取置棺岩体的导水滴沿处理。

因为珙县僰人悬棺文物古迹体积巨大,所以无法进行陈列修复,只能采取恢复式的保护。为了保护这些珍贵的文物,宜宾市博物院每年都会对辖区内的文物进行保护维修,做好文物保护工作。

铜鼓在僰人生活中有广泛的用处,功能主要是乐器和重器。在《明史》中有“相传诸葛亮以鼓镇蛮”的记载,史载,诸葛亮赠送僰人铜鼓108面。僰人铜鼓的鼓心是12芒太阳纹,有大小三种型号,在僰人组织体系中,铜鼓的数量和大小也能显示尊卑。铜鼓徵是悬棺民族崇拜的图腾。

僰人虽然已经消失,但在珙县一带流传下了很多的民间传说,诸如以反映僰人生活习俗为主题的《僰人悬棺》《僰人打牙》等,以反映僰人英雄人物为主题的《珍珠伞》《傅楷除妖》等,以反映民族战争为主题的《火烧凌霄城》等。1986年,中国民间文艺出版社出版《悬棺之谜》收录了33条珙县僰人民间传说。2008年,珙县人民政府将“僰人民间传说”列为“首批非物质文化遗产保护名录”。

自1573年,僰人被明朝扫灭之后,僰人融入民间他族,僰人的神话和传说也流传开来。僰人创世神话的流传区域以珙县南部曹营镇、洛表镇等乡镇为主。2021年,珙县人民政府将僰人创世神话(族源故事)列为“第五批非物质文化遗产保护名录”。

暂无评论内容