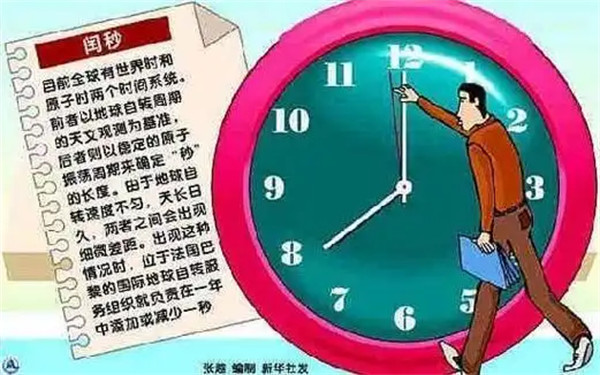

闰秒(Leap Second),或称跳秒,是时间调整的一种,使协调世界时接近于世界时时刻,在全球范围内统一实施。由于地球自转的不均匀性和长期变慢性(主要由潮汐摩擦引起的),使世界时和原子时之间相差超出±0.9秒时,就把协调世界时向前拨1秒(负闰秒,最后一分钟为59秒)或向后拨1秒(正闰秒,最后一分钟为61秒),该调整由国际计量局统一规定,在年底或年中(也可能在季末)实施。

闰秒最早于1972年正式引入,截止至2023年11月,全球已经经历了27次闰秒,均为正闰秒,最近一次闰秒在北京时间2017年1月1日7时59分59秒出现(时钟显示07:59:60),这也是21世纪的第五次闰秒。然而,随着科技发展和全球化进程的加速,闰秒的存在引发了诸多争议和挑战。其不规律性和不可预测性导致世界为了统一时间花费巨大成本,同时各国的文化差异和科技发展也导致闰秒的使用一直存在问题和分歧。2022年11月18日,负责协调世界时的国际计量局(BIPM)表示,科学家和政府代表在法国举行的一次会议上投票决定到2035年取消闰秒。

闰秒能够确保协调世界时与地球自转时间的一致性,维持时间的精确度和统一性,但它也在一些对时刻敏感的领域产生了消极影响,例如对时间需要精确到微秒的航天、电子通信、全球定位系统等领域。取消闰秒这一决定意味着未来将不再对协调世界时进行闰秒调整,对于全球时间统一和相关的科技发展将产生深远影响。取消闰秒将简化时间标准化的流程,降低全球时间同步的成本,提高时间管理的效率,同时也将对科学研究和工程领域产生重大影响。取消闰秒的决定反映了人类社会在追求时间标准化和科学精度方面的共同努力,为未来的时间标准化和全球时间同步带来新的机遇和挑战。但同时也有部分学者反对取消闰秒,争议主要来源于闰秒调整成本的高低、文化传统的存续问题等。

世界上有两种主要的时间计量系统:一种是基于地球自转的世界时(UT[a]),另一种是基于原子振荡周期的原子时(TAI)。由于两种测量方法的差异,随着时间的推移,两者之间难免产生误差。为了协调这两种计时系统的结果,协调世界时(UTC)应运而生。

协调世界时以原子时秒长为基础,力求在时刻上尽可能接近世界时。自1972年,国际计量大会决定,当原子时与世界时的时刻相差达到0.9秒时,就会对协调世界时进行调整,增加或减少1秒(即正闰秒或负闰秒),以尽量接近世界时,这种调整被称作闰秒。

时间的单位长度是严格固定的,即一秒钟是原子几十亿次振动的时间。然而,我们也要求原子钟所显示的时间与人们通常使用的时间基本同步,两者之间的差距不得超过±0.9秒。当地球自转变慢时,原子时的误差将超过0.9秒,此时就需要人为地添加1秒钟;相反,如果地球自转变快,导致原子时的误差超过0.9秒,那么就要扣除1秒钟。国际上规定,这种闰秒由国际时间局根据实际情况随时处理,但调整必须在特定的时刻进行:即在12月31日或6月30日最后一分钟的最后一秒之后进行。

如果是正闰秒,则这一秒是被加在第二天的00:00:00前,当天23:59:59的下一秒当记为23:59:60,然后才是第二天的00:00:00。如果是负闰秒的话,23:59:58的下一秒就是第二天的00:00:00了,如图2所示。

在公元140年左右,亚历山大的天文学家托勒密(Ptolemy)对平太阳日(mean solar day)和真太阳日(true solar day)进行了六十进制的细分,精确到小数点后六位,并使用了春分时(equinoctial hour)和季节时(seasonal hour)这样简单的分数,这些都与现代的“秒”不相似。包括伊本·比鲁尼(al-Biruni)在内的穆斯林学者们将平太阳日平分为24小时,再以可以让二、三、四和五等分的60进制为基础,从而创造了现代的一秒钟,即平太阳日的1⁄60×1⁄60×1⁄24 = 1⁄86400。以此定义,秒在1874年被提议为CGS国际单位制中时间的基本单位。不久之后,西蒙·纽康布(Simon Newcomb)和其他人发现地球的自转周期变化不规律,因此在1952年,国际天文学联合会(IAU)将秒定义为恒星年的一个分数。1955年,考虑到回归年(tropical year)比恒星年(sidereal year)更为基础和重要,IAU重新定义秒为自历书时1900年1月1日12时起算的回归年的 1 ⁄ 31556925.975。1956年,国际度量衡委员会( International Committee for Weights and Measures)和1960年的国际度量衡大会(General Conference on Weights and Measures)对秒的定义采用了更为精确的1 ⁄ 31556925.9747这一数值,成为国际单位制(SI)的一部分。

最终,人们发现这一定义也不足以进行精确的时间测量,因此在1967年,国际单位制的秒再次被重新定义为一个铯-133(caesium-133)原子在基态的两个超精细能阶之间的跃迁中发射辐射的9,192,631,770个周期。这个值与当时使用的天文学(天文历)的秒相差不到十亿分之一,也接近于1750年至1892年间平均日长的 1⁄86400。

然而,过去几个世纪以来,平太阳日长度一直在增加,根据平均时间的不同,每个世纪大约增加1.4-1.7毫秒。到1961年,平太阳日已经比86400个SI的秒多了一两毫秒。因此,在精确了86400个SI秒之后改变日期的时间标准,如国际原子时(TAI),会越来越领先于以平太阳日(如世界时UT)为基准的时间标准。

1960年,在原子钟的基础上制定协调世界时(UTC)标准时,当时人们认为有必要与UT保持一致,因为在此之前,UT一直是广播时间服务的基准。1960年至1971年,国际时间局(BIH,International Time Bureau)通过减慢UTC原子钟的速度来与UT2[b]保持同步,这种做法被称为”弹性秒”(rubber second)。UTC的频率在每年年初确定,它在1960年至1962年比原子时间慢了150亿分之一,在1962年至1963年比原子时间慢了130亿分之一,在1964年至1965年再次比原子时间慢了150亿分之一,而在1966年至1971年比原子时间慢了300亿分之一。除了速度变化外,还需要偶尔进行0.1秒的调整(1963年之前是0.05秒)UTC的这种主要频移速率由MSF[c]、WWV[d]和CHU[e]等时间台(time station)播报。1966年,国际电视广播电台委员会(CCIR)批准了”阶梯原子时”(SAT,stepped atomic time),由于没有速率的调整,它通过更频繁的0.2秒调整来使原子时和UT2的差异保持在0.1秒以内。SAT由WWVB[f]等时间台(time station)播报。

1972年,引入了闰秒系统,以便将UTC秒设定为与标准SI秒完全相等,同时仍然保持与UT1[g]的时间和UTC日期的变化同步(UT1是取代GMT的太阳时间标准)。当时,UTC时钟已经比TAI慢了10秒,后者从1958年开始与UT1同步,但自那以后一直按照真正的SI秒计算。1972年之后,这两个时钟都以SI秒为单位运行,因此它们在任何时间显示之间的差异都是10秒,加上UTC所应用的闰秒总数;在过去的几十年里,地球自转速度一直呈下降趋势,因此所使用的闰秒都是正闰秒,截至2023年11月,已经应用了27个闰秒,差异为10+27=37秒,最近一次是在UTC的2016年12月31日。然而,近期的科学研究表明,自2020年年中以来,地球自转速率有加快的趋势,这意味着将来也可能会出现负闰秒。

2005年7月5日,IERS地球定向中心的负责人向IERS公报的C和D订户发送了一份通知,征求美国在国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R)第7研究小组的WP7-A之前提出在2008年之前从UTC广播标准中取消闰秒的建议意见(UTC的定义由ITU-R负责)。原先预计将于2005年11月审议,但此后讨论一直被推迟。根据该建议,闰秒将被技术性地替换为闰小时,以满足国际电信联盟无线电通信委员会(ITU-R)几个成员国的法律要求,即民用时间在天文学上必须与太阳挂钩。该建议遭到不少反对。如《天文年鉴解释性附录》(Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac)的编辑肯尼斯·赛德曼(P. Kenneth Seidelmann)写了一封信,对该提议缺乏足够公开信息和充分的理由表示遗憾。加州大学圣克鲁兹分校的史蒂夫·艾伦(Steve Allen)在《科学新闻》的一篇文章中提到,这将会对天文学家产生了巨大的影响。

2007年9月在得克萨斯州沃思堡举行的民用全球定位系统服务界面委员会(Civil Global Positioning System Service Interface Committee)第47次会议上宣布,将就停止闰秒进行邮寄投票。2008年4月,国际电信联合会(ITU)第7A工作组也向国际电联第7研究组提交了关于停止使用闰秒的项目建议书。该年内,第7研究组通过邮件在成员国中进行投票。

2011年10月,为筹备2012年1月在日内瓦举行的会议,国际电联无线电通信委员会(ITU-R)发布了《国际电联无线电通信委员会协调世界时(UTC)研究状况》。该文件报告称,迄今为止,联合国机构在2010年和2011年进行了网络调查,征求对停用闰秒的意见,该机构已经收到192个成员国的16份回复,其中 “13份赞成更改,3份反对”。但最终,2012年会议的投票被推迟,闰秒继续使用。

在2014年国际无线电科学家联盟(International Union of Radio Scientists,URSI)的大会上,美国海军天文台时间服务首席科学家德米特里奥斯·马萨基斯(Demetrios Matsakis)支持废除闰秒。他强调软件工程师在实际应用中无法考虑到闰秒会使时间倒流的事实,甚至他们大多数人不知道闰秒的存在,他还介绍了闰秒可能对导航造成危险,并且对商业产生影响。2015年2月10日,在亚太电信组织的一次特别会议上,中国以及出席会议的其他一些国家的代表(如澳大利亚、日本和韩国)也支持废除闰秒。在这次会议上,布鲁斯·沃灵顿(Bruce Warrington,澳大利亚NMI)和岩马筑三(Tsukasa Iwama,日本NICT)表示,由于闰秒发生在他们所在地区工作日的中间,因此他们特别关注闰秒对金融市场的影响。

但长期以来,也有很多人反对废除闰秒,因为这一重大变化的代价不得而知,而且世界时将不再与平太阳时一致。也有人回答说,目前已经有两种不遵循闰秒的时标,即国际原子时(TAI)和全球定位系统(GPS)时间。计算机可以使用这些时间,并将其转换为需要的UTC或当地民用时间再进行输出。价格低廉的GPS定时接收器随时可用,而且卫星广播能将GPS时间转换为UTC所需要的资讯。将GPS时间转换为TAI也很容易,因为TAI总是比GPS时间快19秒。基于GPS时间的系统包括CDMA数位蜂窝系统[h]IS-95[i]和CDMA2000[j]。一般来说,计算机系统使用UTC,并使用网络时间协议(Network Time Protocol,NTP)同步时钟。不能容忍闰秒造成时间中断的系统可以基于TAI并使用精确时间协定。不过,国际计量局指出,这种时间尺度的扩增会导致混乱。负责生成UTC的国际度量衡局(BIPM)时间、频率和重量量测部门主任费利西塔斯·阿里亚斯(Felicitas Arias)也在一份新闻稿中指出:每60至90年,国际原子时钟与真太阳时和平太阳时之间会漂移约一分钟,这个漂移可以与每年16分钟的真太阳时和平太阳时的差异、夏令时带来的一小时偏移,以及某些地理上特大时区的几小时偏移进行比较。换句话说,国际原子时钟和人们实际感知的时间之间存在微小的差异,并且这个差异会随着时间的推移逐渐增加。闰秒的一个替代方案是闰时或闰分,只需每隔几个世纪改变一次。

最终,2022年11月,在第27届国际计量大会上,科学家和政府代表投票决定到2035年取消闰秒。

闰秒的添加频率是不固定的,有时一年添加两次闰秒,有时7年添加一次闰秒,有时是4年。近年来的研究表明,地球自转速率的变化不太规律,因此未来的闰秒引入频率也可能会发生变化。总的来说,闰秒的频率取决于地球自转速率的实际变化情况,无法事先确定。

截至2023年11月,最近一次的调整在2016年12月31日23时59分59秒(时钟显示23:59:60)出现。上述数据皆来自巴黎国际地球自转服务组织IERS于向全球负责标准时间测量和发播的机构发布的闰秒公告,是国际标准时间UTC(Coordinated Universal Time,协调世界时)。2024年3月27日,多国科学家在《自然》杂志上发表的一项研究显示,由于冰川融化速度加快减缓了地球自转,使得原本预计会在2026年加上的“闰秒”被推迟到2029年。而且随着这个趋势的加快,人类很可能将在不远的未来首次迎来“负闰秒”,即需要在UTC系统中减去1秒钟时间。

由于北京处于东八时区,当UTC显示6月30日23:59:60时,北京时间显示为7月1日7:59:60;当UTC显示12月31日23:59:60时,北京时间显示为下一年的1月1日7:59:60。

“闰秒”是人类科技不断发展进步的产物,能够确保协调世界时与地球自转时间的一致性,维持时间的精确度和统一性。闰秒对普通民众的日常生活并不会产生实质影响,因为一秒的时间差异在日常生活中并不会引起明显差异,也不会导致类似千禧年千年虫问题的情况。在闰秒所发生的那一天,手机和接收电波信号的手表会自动调整时间,无需人工干预,少数需要手动校准时间的设备可以使用校时软件实现自动对准。

总的来说,闰秒的存在并不会直接影响日常生活,但对于特定领域和应用来说,闰秒的精确调整仍然具有重要意义。

闰秒的添加可抵消许多问题,如在理论上,通过添加“闰秒”,人们可预防太阳落山的时间变为早上8点32分。若闰秒不存在,按照世界时与原子时之间时差的累积速度来看(43年减慢了25秒),大概在七八千年后,太阳升起的时间可能会与现在相差2个小时。

时间作为一个系统内部参数要求尽可能的连续,闰秒的引入只能起到弥补和修正的作用,但客观上导致了时间的中断,而对于部分特殊行业来说,时间的精确性对运行和安全至关重要,因此可能对航天、电信、GPS、电力和计算机等领域产生影响。

在航天任务中,时间的准确性对飞行器轨道、着陆位置等方面至关重要。例如,在飞行任务中,航天器需要准确测量时间来计算其位置、速度和方向,以确保按计划进行轨道调整或着陆。一秒钟的误差都可能导致飞行器偏离预定轨道或无法准确着陆,引发严重的安全威胁。

电网故障的维修和电网之间的并网都需要精确的时间同步,一秒钟的误差可能导致整个电网的停电甚至崩溃,对供电稳定性和用户的用电需求造成严重后果,造成电力传输中断或过载等问题,对用户造成停电和设备损坏等不良影响。2017年1月2日2时39分,中国某变电站201进线的测控装置告警,装置报“采样时间溢出、MU失步”,调查后发现是由于同步时钟装置存在tLS[k]和tLSF[l]解码错误而导致的闰秒代码故障。

闰秒对计算机相关领域影响尤为显著。由于闰秒的出现没有固定规律,时间调整无法事先写入计算机程序,可能导致全球范围内数以百万计的电脑时间混乱不堪,影响网络通信、交易系统等的正常运行。例如,在金融交易系统中,交易的时间戳需要精确同步,以确保交易的顺序和一致性。如果时间同步不准确,可能导致交易系统的错乱和不一致,增加交易风险和错误。在2012年的闰秒调整中,许多计算机不懂得自动加1秒,出现大面积“宕机”情况,比如澳大利亚航空公司计算机出现故障,400多个航班无法起飞。

在网络通信中,协调世界时被广泛运用于各种互联网标准,如网络时间协议,因此一秒的误差可能导致全球范围内数以百万计的电脑时间混乱不堪。对于金融领域而言,时间同步对交易结算系统的稳定运行至关重要,时间错误可能导致交易系统的混乱和错乱。2015年6月30日进行闰秒调整时,很多企业已经采取了预防措施,但观察全球网络效能的专家发现这次的闰秒调整仍然造成全球的网络不稳,状态大约持续了5分钟,并且同一个时间点约有2000个网络停止运作。

在金融领域中,为股票交易等活动设置的计算系统需要精确到千分之一秒。目前许多计算机系统都有配套软件,可以增加1秒的时间,但很少有软件能够在计算机计时系统减去1秒。一旦“负闰秒”出现人类将需要重新编程来纠正计算机系统里潜在的错误。

闰秒的存废争议主要归为闰秒的出现没有规律,闰秒调整耗费的成本巨大,以及闰秒代表的文化传统是否会被遗忘忽视。

闰秒的诞生一定程度上满足了人们对计时的精确性,解决了世界时和原子时的误差,但是,人们对于时间的感知还是依靠日出日落等昼夜变化规律——这仍然是基于地球自转的世界时系统。据研究,地球越转越慢,近40年持续减速,所以自闰秒诞生以来,都是“多1秒”,先后共有25个闰秒。由于地球自转变慢的速度不规律,闰秒的出现也没有规律可循。

全球拥有众多定位卫星和基于时间服务的机构,使得让各国在同一时刻增减一个闰秒绝非易事。稍有疏忽就可能导致电脑、手机、空中交通管制以及金融交易市场因时间误差而陷入混乱。此外,由于闰秒出现的不规律性和难以预测性,为设备设置预留“置闰”功能也相当复杂。总的来说,解决闰秒问题需要全球投入大量人力和财力成本。更为困难的是,随着全球化进程不断深化,若有国家拒绝采用闰秒或者未能精确完成置闰,许多高精度系统就无法在全球范围内实现有效衔接。

加拿大、美国、法国等国家的代表都提出在2035年前取消闰秒,建议在军事、商业、科学测绘等各个领域彻底采用原子时,以摈[bìn]弃由地球和太阳构成的“天然大钟”,因为原子时足够精确。但是俄罗斯曾投票表示反对,并希望能推迟到2040年或之后,以便有时间处理其卫星导航系统格洛纳斯(GLONASS)的内部技术问题。

同时,以英国为代表的怀旧派坚决主张维护闰秒的必要性。中国科学院上海天文台原台长、上海市天文学会名誉理事长赵君亮认为,这一立场不仅仅因为格林尼治天文台位于英国,更重要的是,取消闰秒意味着完全依赖原子时,将“割裂人类生活的时间与大自然之间的内在联系”。有人这样描述原子时:“作为科技进步的产物,全面采用原子时,意味着人们可以完全摆脱地球自转与日月更替,孤独地奔跑在向前的路上。”

根据国际计量局的测算,如果不考虑闰秒,大约5000年后原子时将比世界时慢1小时。而更遥远的未来,原子时的正午将对应满天繁星的景象。这种情况下,许多历史记录中的“某年某月某日某时发生某事件”将变得难以理解,因为“某时”所对应的景象已经完全不同。有人说:“这种局面意味着人类对于伴随自我进步的‘时间文化’的一次抛弃。”

暂无评论内容