时辰是中国古代的计时单位,用于划分一天的时间。在西周时期,古人根据太阳的移动轨迹将一天划分为十二个时辰,每个时辰相当于现代的两个小时。这种分法在东汉至南北朝时期得到细化,并与十二方位配合使用,从而衍生出二十四方位。在唐宋时期,每个时辰被分为初和正两部分,从而将一天分为24个时辰,二十四时辰制便从此确立,这与现代的24小时制度相一致。明末时期,随着欧洲天文学的传入,百刻制与二十四时辰制相配合使用,将一个小时划分为4刻,1刻约为15分钟,这种制度被沿用至今。

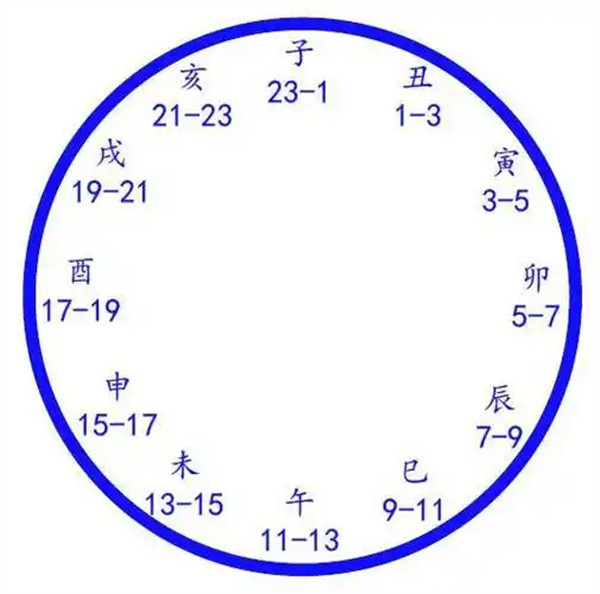

十二时辰中每个时辰被命名为:子时、午时、丑时、未时、寅时、申时、卯时、酉时、辰时、戌时、已时和亥时,分别与半、鸡鸣、平日(平旦)、日出、食时、隅中、日中、日映(昃[zè])、晡[bū]时、日入、黄昏和人定的称呼相对应。时辰除了十二时辰的制度之外,还有二十四时辰制、十时辰制、五时辰制、百刻制。记录时辰的工具有:圭表、漏刻、日晷、钟、手表等。

时辰的命名与日常作息、季节、历法等紧密相连。它帮助人们遵循四季农时,合理安排农耕和生产活动。同时,时辰也与中医养生相结合,人们可以根据时辰的不同来选择合适的养生方法,以促进健康和平衡身体的能量流动。时辰在文学和艺术领域也有重要的地位,许多古诗词中都描绘了时辰的美好和意境。此外,时辰还与宗教、占卜、风水和命理学等领域相结合,被视为影响个人命运和运势的重要因素之一。

时辰是中国古代用于计时的单位,用来划分一天的时间。根据地球的自转周期,一天被分为24个时辰,每个时辰大约相当于两个小时的时间。时辰的命名与十二地支相对应,即子时、午时、丑时、未时、寅时、申时、卯时、酉时、辰时、戌时、已时和亥时。每个时辰还有特定的称呼,包括夜半、鸡鸣、平日(平旦)、日出、食时、隅中、日中、日映(昃)、晡时、日入、黄昏和人定,并且时辰的起止点是子时。时辰这个词也可以泛指某一时刻或特定的时间。例如,《西厢记诸宫调》中的描述:“没一个时辰儿不挂念,没一个夜儿不梦见。”文中的“时辰”便是泛指某一时间。

时辰的起源可以追溯到古代劳动人民最初参考天象、动物生物钟和日常作息来计量时间的方式。在农耕社会中,人们对时间的认知和利用与农业生产息息相关。他们根据太阳的位置和天象变化来判断季节、天气和农作物的生长状况。最初,人们记时的工具便是将一根竿子立在地上,可以根据影子的长短和方向判断季节和一天内的时刻,这种工具后来演变成了圭表。然而,这种工具只能借助太阳判断白天的时间。随着社会的进步和对时间需求的增加,人们逐渐感觉到将一天分为两个部分已不足以满足实际需要。于是,古代智慧的劳动人民开始探索更为精细的时间划分方式。在此过程中,古人借助于动物的生物钟、人体生理规律和日常作息的经验,逐渐形成了更为细致的时辰制度。这种时间划分方式不仅帮助农民合理安排农事,也渐渐应用于社会的其他领域,例如官府的政务、商业交易和文化活动等。

时辰的早期溯源可以追溯到古代中国史前时期。最初,人们是根据太阳的位置变化和自然现象来划分时间,将一天划分为白天和黑夜。随着社会的发展和对时间的需求增加,古代中国逐渐形成了更为精细的时间划分方法。最早有关时辰的文献记载,便是春秋时期的《左传》鲁昭公五年(公元前537年)所记载的“日之数十,故有十时”。由此可见,春秋时期曾有将一昼夜分为十个时段的方法。大约早在战国时期,为了研究天文历法的需要,已经出现了将天球沿赤道划分为十二个天区,称为十二星次。与此同时,又将天穹以北极为中心划分为十二个方位,分别以十二辰来表示时段的方法。在西周时期,人们又依据太阳的方位,将一天划分为十二个时辰,每个时辰约等于两个小时。这种记时方法最早出现在《汉书·翼奉传》,于元帝初元元年(公元前48年)有“日加申”的记载。意思是说,日在申的方位的时刻。自此以后,类似这种记时方法就不断出现,并一直延续到南北朝时期。而将十二种生肖动物与十二地支相对应起来,应用于十二时辰命名,最早也是最完整的记录见于汉代学者王充,在《论衡·物势》和《论衡·言毒》中的记录。即子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪,这种命名方式在时辰象征中起到重要作用。这种十二分法,在东汉至南北朝时期得到细化,将一个时辰分为少、半、太四等份的更细的分法。这种分法主要是依据太阳和月亮所在的方位进行判别时间的,而古人为了更精确地表示方位,又在十二方位的基础上再加进甲、乙、巽[xùn]、丙、丁、坤、庚、辛、乾、壬、癸、艮十二个方位,合成二十四方位制。既可以用十二辰来记时,则也可以更精确地用二十四方位来表示时间。这种方法在南北朝时是经常使用的。例如,《晋书·律历志》载黄初二年七月十五日月食的时刻为“日加壬,月加丙”,丙与壬相对,日加壬为23时左右;《隋书·律历志》载北齐后主武平七年六月日食在”卯甲之间”,即为5时左右。而到了唐朝以后,每个时辰被分为初和正两个部分,形成了24小时制。这种分法在古代流传很久,它实际上与世界上通用的24小时制相一致。且就是如今小时的名称由来,是因为一小时相当于半个时辰的时间,即小时辰。在明末时期,随着欧洲天文学的传入,百刻制得到完善,并与二十四时辰制度相配合使用,并沿用至今。百刻制的一刻相当于现代的15分钟。这些历史的变迁和改革,反映了古代中国人对时间观念的发展和计量方式的改进。

在古代中国,十二时辰制早在西周时期就开始使用。汉代时,这些时辰被命名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日肤、哺时、日入、黄昏、人定。每个时辰的命名与十二地支相对应,以夜半二十三点至一点为子时,一至三点为丑时,三至五点为寅时,依次递推。

二十四时辰制在宋朝后期开始流行起来,它将原本的十二个时辰进一步细分为初和正两部分,这样每个时辰就被平均分为两个小段。例如,子时被分为子初和子正,丑时被分为丑初和丑正,以此类推,共形成了二十四个时辰。这一制度使得一天的时间被更加精确地划分为二十四等分,与现代的二十四小时制度相一致。

根据《隋书·天文志》的记载,古代将白天分为朝、禹、中、哺、夕五个时段,而夜晚则分为甲、乙、丙、丁、戊(五夜)。这种分时方式将一天划分为十个等分。据《左传》鲁昭公五年(公元前537年)记载“日之数十,故有十时”,所以至少在春秋时期,已经出现了十时辰制。同时,《初学记》引“《汉旧仪》日五夜:甲夜、乙夜、丙夜、丁夜、戊夜。”西汉中期以后也出现有用五夜记时的资料。《晋书·赵王伦传》有“丙夜一筹”。《旧唐书、历志三》中的《大衍历》说:“以昏刻加日入辰刻,得甲夜初刻。”这些资料都表明五夜和五更则是用来表示夜间的时段名称,其中甲夜对应一更,乙夜对应二更,丙夜对应三更,丁夜对应四更,戊夜对应五更。十时辰制更是与更点制度相对应。这种分时制度在古代具有重要的时间记述和计量作用。

根据西汉初年的淮南王刘安在《淮南子·天文训》中所记载,其名称为晨明、肚明、旦明、蛋(早)食、宴(晚)食、隅中、正中、少还、铺时、大还、高春、下春、县(悬)东、黄昏、定昏。

在古代,出现了一种将昼夜平均划分为一百刻的计时方式,这与漏刻的使用有关,可能起源于商代。在汉代时,这种计时方式被改造为百二十刻,而南朝梁又将其改为九十六刻、一百零八刻。五代后晋时王溥的《五代会要》,记载了当时司天监的《漏刻经》说:“昼夜一百刻,分为十二时,每时得八刻三分之一。六十分为一刻。一时有八刻二十分。”其中提到每个时辰分为八刻三分之一,六十分为一刻,一时有八刻二十分。这种划分方式将一百刻十二等分,每小时得四刻六分之一。唐代中期以后,开始出现将每个时辰划分为初和正两个小时的迹象,初和正分别对应每个小时的前半部分和后半部分。到了北宋中期,这种方式普遍被采用。一个时辰被划分为初、正两个小时以后,则每小时得四刻六分之一。这六分之一也称为小刻。根据古代历法,小刻则被放置于大刻之后。直至明末,欧洲天文学知识传入中国,九十六刻制度被提出,并在清初成为正式的制度。这种百刻、九十六刻制度对时间的划分和计量在古代历法中得到广泛应用。

圭表是中国古代量度日影长度的天文工具,它是根据太阳的运动判断一天内的时间变迁,圭表是最早使用的仪器一根竿子立在地上,可以根据影子的长短和方向判断季节和一天内的时刻。圭表由“圭”和“表”两部分组成。通过圭表可以测量每天、特别是24节气中正午日影的长短,从而按照其周期规律来确定节令及回归年、阳历年的时间。《周礼·地官·司徒》中记载“以土丰之法测土深,正日景以求地中”。目前所发现的最早的圭表是在陶寺遗址时期出土的,距今已有约4300年的历史。

日晷[guǐ]是一种古代计时工具,利用太阳的光影来测定时刻。它由晷盘和晷针组成,晷盘通常是石制的圆盘,呈南高北低的形状,平行于天赤道面,确保晷针的上端指向北天极。晷盘上刻有12个区间,每个区间代表两个小时的时间段。当太阳照射到日晷上时,晷针的影子投射在晷盘上,并随时间的推移而移动。通过观察影子的位置变化,人们可以了解当前的时刻。日晷在秦汉时期已经广泛使用,成为人们测量时间的常见工具。它简单而实用的原理使人们能够在户外方便地获取时间信息,尤其在没有现代钟表和手表的时代,日晷对人们的生活和工作起到了重要的辅助作用。

漏刻又称刻漏、漏壶、壶漏;简称漏;俗称铜壶滴漏等。漏刻是古代使用的主要计时仪器之一。虽然有关漏刻起源的具体历史记载并不明确,但据古籍记载,漏刻的发明可能可以追溯到夏商时期。《周礼·夏官》中有对漏刻的描述,但是直到西汉时期才有传世的漏壶实物。原理是应用水从上一个容器,通过小孔,匀速地滴人下一个容器的量,以计量时间和时刻。基本构造是由一个或数个容器(称为壶或漏壶)和一根竖直放置,下端连接浮舟的刻划标杆(称为箭或刻箭)而组成的。受水壶中刻箭随着滴入水量的增加而上浮,从刻箭上的分划可以读出相应的时间或时刻。最简单的漏刻仅有一个漏壶,刻箭即置于此漏壶内,随着水的漏出而下沉,称为沉箭漏。《隋书·天文志·漏刻》载:“昔黄帝创观漏水,制器取则,以分昼夜。”漏刻是国家和民间计量时间的主要仪器,也是军事上的主要计时设备。历代国家天文机构中均设有专管漏刻的官员,如攀壶正以及漏刻博士等。在各省会、府、州、县也都建有安置漏刻的钟鼓楼,以提供民用的时刻。

钟作为古代的计时仪器,在军事和宗教领域发挥了重要的作用,用于报时、召集人群和发布消息。现代的钟表则成为了精确计时和时间管理的必备工具,帮助人们更好地组织生活和工作。

现代戴在手腕上的小型记时工具。

时辰作为中国古代的计时单位,对人民的生活和文化产生了深远的影响。它不仅对农耕、人们的日常生活有影响,还渗透到了文化、宗教和艺术领域,对中国传统文化产生了深远影响。

时辰在农耕社会中具有重要的农时意义。不同的时辰代表着不同的时间段,农民可以根据时辰的变化来安排农事活动,如播种、耕作、收割等,以便更好地利用时间和气候条件。在农耕社会中,农民需要根据季节和天候来决定何时进行农作物的种植和管理。时辰的划分让他们能够根据具体的时间段来进行农事活动的安排。例如,清晨的时辰适合进行播种和灌溉,午时适合休息或在树荫下遮阴;黄昏时辰则适宜进行收割和采摘。通过遵循时辰来规划农事活动,农民能够更好地适应自然环境的变化,最大程度地利用光照、温度和湿度等因素,提高农作物的产量和品质。这种时间管理的方式积累了丰富的经验,传承至今,并成为农业生产中重要的农时指南。

时辰也在日常生活中起到了时间划分的作用。人们可以根据时辰来规划日常的活动安排,如起床、吃饭、工作、休息等。时辰的使用使人们能够更好地把握时间,提高生活和工作的效率。《黄帝内经》中更是记载了《十二时辰养生歌》,通过《十二时辰养生歌》,人民则可以更好的生活。

时辰还在文化、文学和艺术领域发挥着重要作用。时辰的名称和象征含义常常出现在文学作品、诗词和传统文化中,为表达情感、描绘景物和展现意境提供了丰富的语言符号。例如:唐张继所写的《枫桥夜泊》中的“夜半钟声到客船”,其中的“夜半”便指的是时辰。

时辰的影响还可以延伸到宗教和神秘领域。在道教和一些民间信仰中,时辰被视为神灵力量的体现。不同的时辰被认为具有不同的能量和灵性,被用作选择吉时进行祭祀、祈福和仪式活动。人们相信在特定的时辰进行祭祀可以得到神灵的庇佑和回应,以获得好运和保护。同时,在中国的卜卦和命理学中,时辰被视为重要的参考因素之一。每个时辰被赋予特定的性质和能量,与八卦、五行等符号相结合,用于预测和分析个人的运势、性格特点和命运走向。通过了解和遵循适合自己出生时辰的规律,人们相信可以获得吉利和顺遂的命运。

暂无评论内容