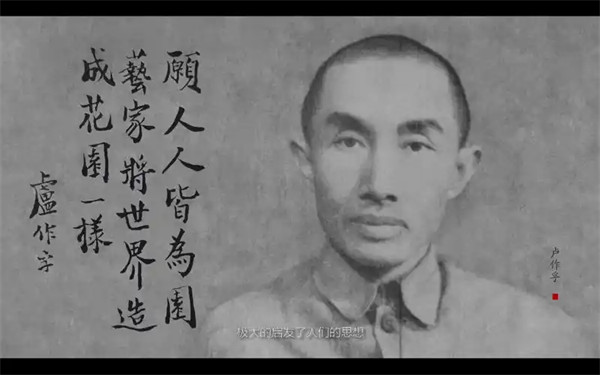

“塔西陀陷阱” 是由中国学者潘知常于2007年提出的,用以描述政府在丧失公信力的情况下的困局。

“塔西佗陷阱”源自古罗马历史学家塔西佗对罗马皇帝加尔巴的评价,2007年由潘知常在其《谁劫持了我们的美感——潘知常揭秘四大奇书》中首先提出“塔西佗陷阱”,此后这一概念被广泛传播、运用。潘知常认为“塔西佗陷阱”指任何政府、任何领导人,作为公权的代表,必须代表人民的根本利益,也必须紧跟时代大潮,否则就会丧失民心,无论再如何进行努力,都会以失败告终。其产生原因与社会公权萎缩相关,人心向背是“塔西佗陷阱”的关键和根本问题。“塔西佗陷阱”必然导致权力中心的产生和公平正义的消失,造成囚徒困境,使社会陷入高成本运行的状态。

习近平总书记于2014年提醒全党注意“塔西佗陷阱”。十八大会议后,以习近平总书记为核心的党中央通过改进作风、推进反腐斗争、健全制度、加强党员干部培训等手法,以破解“塔西佗陷阱”。此外,“塔西佗陷阱”在基层治理、大众传媒、政府公信力建构等方面都有实践运用。“塔西佗陷阱”陷阱对当代中国社会具有启示作用:应尽快健全基层组织、民意沟通平台,并提供足够的公共产品。韩文秀评价“塔西佗陷阱”是中国学者对于社会科学话语体系的贡献。

2007年中国学者潘知常提出“塔西佗陷阱”,用来描述政府在丧失公信力的情况下的困局。后被诸多政治学者引申为一种社会现象:当政府部门或某一组织失去公信力时,无论说真话还是假话,做好事还是干坏事,照样被以为是说假话、做坏事。

学者潘知常在其《十年后的回眸:“再说塔西佗陷阱”》一文中,给出了其对“塔西佗陷阱”的两个定义:第一,“在专制社会之下的中国社会、中国政府就是一个贪污、腐败的社会和政府,不贪污、不腐败就不可能发财。何况,‘升官’就是为了‘发财’,‘争权’也就是为了‘夺利’。皇帝如此,官员如此,所有的人都如此。所以,在这种情况下,中国就出现了一个我把它称为‘塔西佗陷阱’的怪现状。”第二,所谓“塔西佗陷阱”,指的是任何政府一旦“从根本上逆历史潮流而动,不惜以掠夺作为立身之本的时候,这个政府不论做好事和做坏事,其结果最终也都是一样的,就是:乱世”。

古罗马历史学家塔西佗在其著作《塔西佗历史》中评价罗马皇帝加尔巴评价:“一旦皇帝成了人们憎恨的对象,他做的好事和坏事就同样会引起人们对他的厌恶。”塔西佗的本义并非分析加尔巴政府的公信力问题。加尔巴在统治罗马时,面临着平衡绝对的奴役和完全的自由这一困境,于是他选择通过杀罚建立威信。但其肆意杀罚引起了各个阶层的不满,尤其是受害者多为元老,造成了元老阶层与加尔巴所代表的统治阶层的矛盾。塔西佗认为如果加尔巴不采取措施巩固统治,就会造成被推翻等严重后果。故加尔巴决定从元老阶层中挑选一人作为继承人,即李奇利乌斯·披索,以表明自己并非专制君主。但加尔巴的选择引起了统治集团内部的内讧,其禁卫军长官奥托发起兵变,杀死了加尔巴。塔西佗所描述的“陷阱”的本义应是指早期罗马帝国元首政治的两难处境。

2007年,中国学者潘知常在其《谁劫持了我们的美感——潘知常揭秘四大奇书》中首先提出“塔西佗陷阱”这一概念。也见于天涯社区2007年8月9日的帖子《潘知常〈三国演义〉:问天下谁是英雄(转载)》。此后“塔西佗陷阱”这一概念被广泛传播、运用。潘知常还指出“塔西佗陷阱”并非针对当代中国现状而提出的,而是针对古今中外的人类历史的某一特殊阶段、特殊状态。潘知常在提出“塔西佗陷阱”时,主要针对的是中国历史上的短命王朝、历史兴废,对当代中国起到警示和提醒作用。

潘知常认为“塔西佗陷阱”指任何政府、任何领导人,作为公权的代表,必须代表人民的根本利益,也必须紧跟时代大潮,否则就会丧失民心,无论再如何进行努力,都会以失败告终。

潘知常认为“塔西佗陷阱”与社会公权萎缩相关,公信力背后的公权力所导致的人心向背,是“塔西佗陷阱”的关键和根本问题。故而国家政权的公共属性不容忽视,为所有人提供象征公平、正义的公共产品是国家的责任,如政治廉洁、法律严明、教育平等、医疗保证等,且必须人人都能够平等的享受到这些公共产品。

西方历史学家约瑟夫·R·斯特拉耶就认为:一个国家的产生,标志应该是从区分私权和公权并用公权保护私权、用公权为民众提供服务开始。但“塔西佗陷阱”的出现却往往与此背道而驰。一个健康的社会,其公共权力机制的运转也必须是正常的,例如其中至少必须坚守两项标准。一是“帕累托改进”:当个别人利益增加时,同时带来的不能是所有的其他人的利益的被损害。二是“卡尔多改进”:少数人一旦率先富裕起来,倘若同时带来的是多数人的穷下去,则国家就必须强迫少数人拿出一部分收入来,给多数人以补偿。而社会公权如果萎缩甚至丧失,成为独私,那么就会出现公共权力失范、公共产品匮乏、公共社会萎缩,并引发一系列社会问题,“塔西佗陷阱”也会随之出现。

“塔西佗陷阱”必然导致权力中心的产生和公平正义的消失,权力支配了一切,对权力的信任、对人治的信任超过对公平正义的维护,从而导致强权和暴力的统治手段,造成社会生产生活的停滞。且公权的萎缩会降低暴力的成本,使暴力成为社会管理、社会生活的唯一通道。作为底层的普通民众无法与统治集团争夺利益,为了生存就会效仿统治者结成小集团,然后利用其掌握的公共权力或相对稀缺的资源去对社会、他人进行掠夺与伤害。而身处权力中心的统治者,对社会资源的掠夺行为只会更甚,从而造成民不聊生的社会局面。

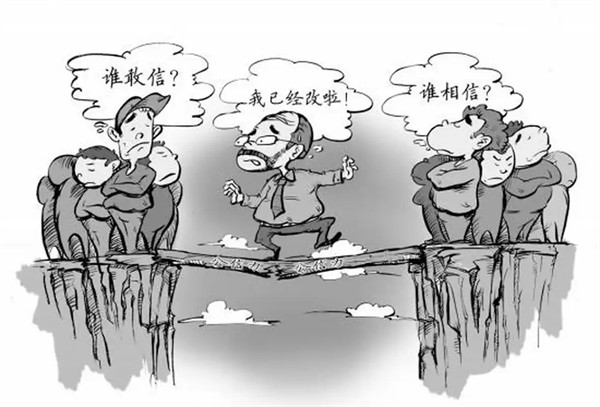

公权力的丧失会导致全社会出现高度利己主义,所有人都会被动或主动的进入“囚徒困境”,导致“双输”“全输”的结局,导致社会的逆反馈和逆淘汰的恶性循环。在这种情况下,所有人都会被拖入“利益最大化”的漩涡,使得人不得已用最坏的恶意来推测他人。且由于无法退出这种恶性的竞争,只能将他人视为潜在的敌人,使用各种手段阻止他人利益的最大化。

塔西佗陷阱还会造成社会高成本运行以及与之相应的低回报。在权力中心和囚徒困境下,人们忙于拉帮结派争夺权利,没有人能够保全清白之身;被害人往往又是受害人,所有人在一定意义上都是罪犯和同谋;人们的时间、精力、财产、才华,都在争权夺利中被消耗,社会发展运行的成本也会随之升高。

“塔西佗陷阱”自2001年起在各级媒体中被广泛运用,在政府公信力建构、大国政治话语体系建构、政府应对突发事件的能力、网络舆论环境建设、政府基层治理的困境等人文社会科学方面有大量的实践应用。

2014年3月18日,习近平总书记在河南省兰考县县委常委扩大会上,提醒全党注意“塔西佗陷阱”。此后,习近平总书记还多次在不同场合的重要论述中谈到过三个“陷阱定律”,即“塔西佗陷阱”“中等收入陷阱”“修昔底德陷阱”,是中国共产党需要注意的三大陷阱。

公权公信力缺失问题在一定程度上一直存在并影响着当代中国的社会发展。根据习近平总书记的治国理政思想,可归纳出破解“塔西佗陷阱”的基本思路:站稳人民立场,切实把握民意,严格责任机制,健全公开机制。

中共中央党校教研部教授戴焰军认为在十八大前的一段时间里,由于各种原因党组织和政府的公信力确实受到了严重影响。“在这种情况下,你说的很多话,做的很多事,即使是好心,即使做的是好事,但是很难一下子得到老百姓的理解和信任,就形成了一些不必要的阻力。”而自十八大会议以来,以习近平总书记为核心的党中央,从关系党和国家生死存亡的高度,作出了打铁还需自身硬的庄严承诺,以猛药去疴[kē]、重点治乱的决心勇气,推进全面从严治党向纵深发展,形成了反腐败斗争压倒性态势,党心民心为之一振,党风政风为之一新。具体表现为:首先,从作风入手,尤其是高层的作风入手,出台了“八项规定”进行规范约束;其次,推进了反腐败斗争,各领域的腐败现象受到了明显的遏制,一定程度上增加了政府的公信力;再次,进行制度建设,以保证人民对政府的信任;最后,加强对党员干部的教育,以提高党员干部贯彻党的宗旨,全心全意为人民服务的自觉性,赢得群众的信任。

新时期中国共产党和政府的基层治理已有很大的改善,制度不断完备、立法执法监督的力度不断加强,都推动了社会生态的良性发展,但在塑造政府公信力、政策有效实施、责任主体不明等方面还存在不足,面临“塔西佗陷阱”。而基层治理面临“塔西佗陷阱”的原因主要在于:党政机关应对公共问题时主动实施政策的方式不当,引起了群众的不满情绪;尚未完善的社会诚信制度;不健全的社会诚信监督惩戒机制;较为普遍的社会失信现象,舆论跟风影响到了大众的行为价值取向;民主制度的发展和市场开放经济政策,一定程度上削弱了政府的权力效果;基层政府的治理和决策未能满足民众过高的期待值,而导致政府的支持认可率降低。对此,学者总结了面对“塔西佗陷阱”,我国政府基层治理的实践与启示:首先,要做到合法决策,使决策施政法治化、程序化;其次,要做到民主决策,保证公正公开,提高社会的参与度;再次,要做到科学决策,保障决策的透明度,完善相关决策体制机制进行依法决策;最后,要做到创新决策,结合现有的新兴技术,对大众政治沟通与政治监督体制进行创新。

“塔西佗陷阱”不仅存在于政治方面,在大众传媒发展至今,也受到了“塔西佗陷阱”的影响。当传媒作为一种文化,陷入了一种类似于“塔西佗陷阱”的左右为难的境地: 是作为手段的技术优先,还是作为目的的意蕴优先,即技术和内容之争。大众传媒图像化的最大弊端和危害,是对信息真实性的挑战。大众传媒图像化,使得视觉替代了情感和思考,将受众培养成满足于视觉感官、沉醉于视觉感受、痴迷于视觉感兴的“速食动物”。在这个图像化的时代,传媒政治的“塔西佗陷阱”极易使大众出现不论所说的是真是假,都不信任的游戏心态。大众传媒因为“塔西佗陷阱”,需要完成与新意识形态匹配的话语重构,具体的途径为:做到传媒话语的真实性和有效性,做实传媒效果的关注度和掌控度,做好传媒意义的感召力和影响力。

潘知常以中国古代郡县制度为例,分析了中国古代封建社会中的“塔西佗陷阱”,并总结了其对当代中国社会的影响与启示。任何政权都是无数个体的权利的集合,政府的权利是从中引申而出的,是无数个体在特殊情况下的运用,故无数个体的权利应当是任何政权的核心与优先级。如果政权不能被有效限制,政权就会成为无数个体权利的威胁,从而造成社会秩序失常等社会问题。所以,应尽快建立健康的、扁平型的基层组织,搭建沟通民意的平台以便人民当家作主, 让人民的意志成为国家意志的支点。同时还要提供充足的公共产品,才能保障社会的公义、稳定,维护人民的根本利益。

曾任国务院研究室副主任的韩文秀评价潘知常提出的“塔西佗陷阱”为:“中国学者作出这种概括有其道理,具有原创性,开了风气之先。如果在国际上被广泛接受,则可以看作中国学者对于社会科学世界的话语体系的一个贡献。”

潘知常在《十年后的回眸:“再说塔西佗陷阱”》中评价“塔西佗陷阱”一词只有中文表述,在外语中没有相应的概念,是由中国人发明的。他认为中国学者能够创造学术话语,在一定程度上掌握了学术话语的主动权,象征了国家、民族的文化自信。

暂无评论内容