性善恶混论是西汉思想家扬雄提出的一种人性论观点,出自其著作《法言》。其认为在人的天性中,并具善、恶两种因素,两者混杂。而善人、恶人之分则决定于后天的修养,发扬善的因素则为善人,发扬恶的因素则为恶人。而人的气质,就是向善或向恶的凭借。

关于人性论,在扬雄之前,已有孔子“性相近,习相远”的习染说,孟子建立在“四端之心”上的性善论,荀子提出的官能欲望之“性恶”说,西汉董仲舒提出的性三品说。扬雄继承了孔子人性论中“习”的重要性,并结合了孟子和荀子的两种说法。东汉的王充,以及唐代的韩愈,对上述诸说进行了综合处理,也提出了类似董仲舒的性三品说。到了宋明理学时期,以张载、二程、朱熹为代表的理学家们,在性善恶混论的基础上,提出人性二元论,认为人性包涵“天地之性”和“气质之性”。近代康有为、章太炎等人,也是性善恶混论的支持者。不过,性善恶混论的诸家之说都很简略,未能形成详细的理论体系。

对于此论,一些古代学者和一些近现代学者颇有争议。如晋人李轨认为此论是孟子性善论和荀子性恶论的折衷,近现代学者张岱年也持此论。而宋代史学家司马光等人却认为扬雄虽然概括了孟子、荀子对人性论的说法,但从《法言》其他有关论性之处看来,扬雄对人性的观点,更加接近于荀子,而非调和孟子、荀子之观点。

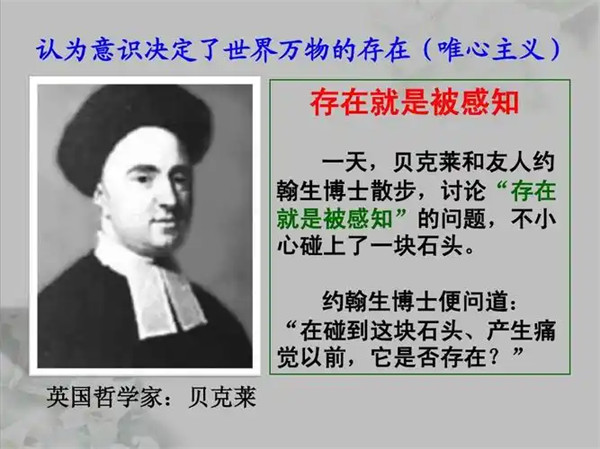

性善恶混论是西汉扬雄的人性论观点,出自《法言· 修身》:“人之性也,善恶混。修其善则为善人,修其恶则为恶人。气也者,所以适善恶之马也与!”

扬雄认为在人的天性中,并具善、恶两种因素,两者混杂。而善人、恶人之分则决定于后天的修养;发扬善的因素则为善人,发扬恶的因素则为恶人。而人的气质,就是向善或向恶的凭借。

扬雄在《法言·修身》中指出:“人之性也;善恶混,修其善则为善人,修其恶则为恶人。”他认为学习的目的是为了修养本性,视、听、言貌、思都是人性所具有的。只有通过学习才能朝正途发展,否则,就会走向邪路。他认为,道德仁义礼就象人的身体,用道使人导向正路,用德使人行动得理,用仁使人人相爱,用义使事事适宜,用礼使人行动符合体制。这五者都是人的本性,只有合起来,才能成为一个整体。

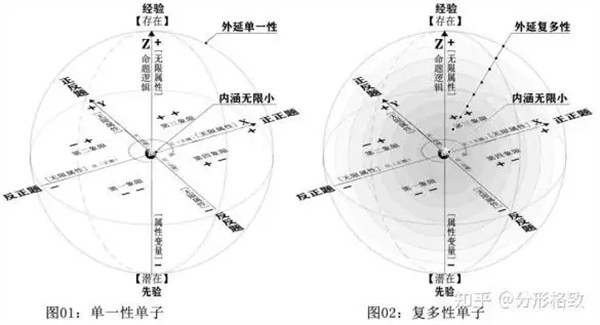

同时,扬雄把人性问题的探讨与“气”结合到了一起。他认为人和万物、来自于阴阳二气,并由阴阳二气结合而生。阳为善,阴为恶,故由阴阳二气结合而生的人便含有善、恶之性。

扬雄(公元前53年—公元18年),字子云,蜀郡郫县(今属四川成都)人,庐江太守扬季五世孙,西汉哲学家、文学家。扬雄是周代伯侨的后裔,本居住于扬地,后辗转到蜀郡郫县,五代单传,家中以养蚕为生。扬雄从小好学,博览群书通晓字词的解释,不喜欢研究章句。汉代盛行察举制度,高门大族子弟多是通过这条路登上政治舞台的,但这要在地方上有势力,和地方官有交情。这些条件扬雄谁都不具备所以最后只有自己跑到京师去,靠文章乞人赏识。扬雄先是在大司马车骑将军王音属下任门下吏,此后受同乡杨庄推荐,跟随汉成帝左右,先后创作《甘泉赋》《河东赋》等,讽谏汉成帝,但结果却适得其反。扬雄不依附权贵,因此在汉成帝、汉哀帝、汉平帝三朝都没有得到升迁。王莽代汉以后,扬雄才”以耆老久次转为大夫”,但仍然是个闲职,没有担任实际行使权力的职务。天凤五年(公元18年)扬雄逝世,享年71岁。

东汉思想家王充,对性善、性恶、性善恶混诸说进行了综合处理,提出了性三品说。西汉学者董仲舒把人性分为三等:上等是圣人之性,不教而善;下等是斗之性,教亦为恶;多数人为中民之性,可以教化而为普。一般所谓人性,实指中民之性而言。王充在《论衡》中总结以往人性论时说:“余固以孟轲言人性善者,中人以上者也;孙卿(战国时期思想家荀子)官人性恶者,中人以下者也;扬雄言人性恶混者,中人也。”性三品说承认教育不是万能的,对于极少数顽劣分子必须绳之以法;这种教育为主法令为辅的社会管理对策具有现实的可操作性。不过,性三品说主要依靠归纳法对现成事实作出分类,并没有从理论上说明人性分化的原因。

唐代文学家、思想家韩愈持性三品说,认为孟子、荀子、扬雄论性各有所偏,合起来才是完整的。他把人性分成“性” 与“情”两大要素,“性”专就品性而言,“情”则指感情。性有三等,情也有三等。上性纯善,中性善恶混,下性纯恶;上情动而中节,中情有过不及,下情好走极端。

宋明理学家张载、程颢、程顾、朱熹等学者,在性善恶混论的基础上,提出人性二元论,认为人性包涵“天地之性”和“气质之性”;前者是人性之天理,故纯善,后者是人性之现实,禀气而成,故有善有恶。朱熹用理的哲学建立起人性的形上学,视天地之性为人性之本体,视气质之性为人性之事用。

这种人性论的价值在于提出“理想人性”,以便与“现实人性”相区别,并以理想人性为人性发展的方向。具体的人性总是不完美的,而且千差万别。社会需要有一种理想的人格作为人们修德的共同标准,尽管这个标准永远也达不到,但只要这个标准存在,人们便会有努力的方向,逐步接近它,人性就会在接近中得到升华。这种人性论在理论上的弱点是将理与情分为两截,也就是将人性中的道德因素与情感因素分为两截,导致后来一些学者远人情以论天理,使天理不近人情,甚至变得冷酷,产生负面作用。

中国晚清到民国时期的思想家康有为是善恶同时进化论者,他认为:“性者生之质也,未有善恶。”清末民初思想家章太炎也是天性善恶混论者。绝大多数的儒家学者,包括性善论者、性恶论者、性无善恶论者,在现实人性上,即人的后天习性上,都承认有善有恶,主张社会环境和教育条件对人的先天自然属性和后天社会属性具有改造与决定的作用。

性善论是战国中后期孟子提出的人性论。孟子认为,人性本善,人人都具备仁义之心,人性中的恶来自于善的流失。孟子是中国历史上第一个明确提出“性善”的思想家。他通过《孟子》中与告子的辩论,明确阐述了自己对人性的观点。孟子认为,人天生具有善的属性,这种属性从“四端”萌发,在人的成长过程中通过“教”而得以扩充。性善说是在春秋时期人性思想的基础上提出的,是文化长期发展的结果。春秋时期重“礼”,“礼”贯穿在社会生活和生产实践中,注重人们道德精神的培育和践行。孔子进一步发展了“礼”的内涵,将其与“仁”结合在一起,让“礼”和“仁”具备了内在的道德规范性,为性善说的提出建立了理论基础。

性善说明确了良心本心是一个人成就道德的根据,开通了儒家心学的先河。后来,朱熹将性善说扩展至“理气”层面,明代思想家王阳明在性善说的基础上创立了自己的心学体系。在学界,针对性善说有很多争论,比如,性善说是指“性本善”还是“性向善”、孟子与荀子对人性论的分歧等。不同的学者,对性善说有不同的看法,这个论题至今仍是学术界研究和讨论的话题。北宋文学家苏轼、北宋思想家王安石、清末民初思想家梁启超、现代思想家胡适等著名学者,都曾对性善说加以评述并阐述自己对人性的见解。

性善说对后世既有正面影响,也有负面影响。它是儒家心学系统的开端,也是教育中德育思想的根基,为王道政治提供了支持和信心。同时,性善说又容易让心学陷于流弊,让社会伦理心境产生惰性。当代学者研究性善说的著作有新儒家学派代表人物徐复观所著《中国人性论史·先秦篇》、现代学者杨泽波所著《孟子性善论研究》等。

性恶论,中国古代人性论的重要学说之一。性恶论是在先秦时期提出,其作为与孟子性善论的对立出现,性善论重视“思”,主张“内发”,而性恶论则重视“学”,强调“外求”。由最开始荀子与孟子的争议到后世众多学者对于两者的学术争议一直不断,学者众说纷纭。西方对于性善论与性恶论的争论也经历了很长的发展历史,到中世纪后,由于基督教取得了绝对的精神统治地位。“原罪说”超越了一切关于人性的多种可能性的讨论,最终以“人生而有罪”的宗教教义为人性的罪恶打上了永久的烙印。后来随着西方学术体系的建立,对于性善论与性恶论的争议渐趋于理性,两者逐渐相融合。

性朴论是儒家的重要人性观之一,对儒家的教育哲学有很大影响,孔子的习染说也接近于性朴论。这种理论不简单断定人性是善或是恶,而是注重其质朴性、原初性和可塑性,强调性之可变性,以及后天作为和环境的重要性。

性朴论的思想贯穿着儒家的教育哲学:儒家主张长期学习,积土成山、积水成渊、积善成德,在学习的过程中不断完善自己;对于坏人和好人,儒家认为“其善者少,不善者堕,桀、纣、盗跖[zhí]也”,坏人并非天生,只是不善的成分超过了善的成分,君子也跟普通人一样,只是“善假于物也”;儒家强调的“化民成俗”“化民易俗”都强调教化和转变朴性。

《法言》是西汉末年扬雄模仿《论语》所著的一部儒家经学作品,采用语录体的形式,约2万字。《法言》之名本于《论语·子罕》:“法语之言,能无从乎”,以及《孝经·卿大夫章》:“非先王之法言不敢道”,“法言”二字意为判断事物是非的准则之言,对事物的是非给予论断的评判之言。其内容广泛,从哲学、政治、经济、伦理,到文学、艺术、科学、军事乃至历史上的人物、事件、学派、文献等,几乎都有所论述。《法言》的版本,在历史上主要有两大系统:一个系统是晋代学者李轨注的十三卷本;另一个系统是北宋文学家司马光、李轨、唐代文学家柳宗元、宋代学者宋咸、北宋学者吴秘等五人合注的“五臣注本”,共十卷。

关于性善恶混论,王安石评价说:“扬子之言为似矣,就未出乎以习而言性也。”当代伦理学家曾钊新评价:“扬雄的‘性善恶混’论,重申了人性的‘善’‘恶’由社会环境决定的思想,有所见地的是用比喻的方法,说明了教育对人性的决定作用。”现代学者牟钟鉴评价:人性善恶混论提示了人性的复杂性和矛盾性,人善中有恶、恶中有善,随时有向对立方面转化的可能性。因此,既不能把人性单一化,又不能把人性凝固化。不过,性善恶混论诸家之说太很简略,未能形成详细的理论体系。

李轨、吴秘、宋咸、司马光曾针对扬雄的“性善恶混论”各执一说,认为它实际是荀子性恶论的继承,即善恶混而不可分,既有为善之可能,也有为恶之可能。李轨认为”善恶混”的“混”,指的是人性之杂。吴秘认为”天命之谓性”,语出《礼记·中庸》,它所说的性是性善之性,用来说明性善恶混,是不妥当的,而赤子的喜怒哀乐,出自生理机能,而无善恶于其中。宋咸认为孔子所言”中人以上””中人以下”及”上智””下愚”乃就智慧而言,非就道德而言,和善恶范畴无关。而且,孟子、荀子言性,针对的是全部人类,而扬雄所言”人之性也,善恶混”,只就中品而言。司马光认为”善恶混”之”混”,是”杂处于心之说也”,扬雄虽然概括了孟子、荀子对人性论的说法,但从《法言》其他有关论性之处看来,扬雄对人性的观点,更加接近于荀子,而非调和孟子、荀子之观点。

暂无评论内容