“辩者二十一事”是先秦“辩者”[a]提出的二十一个论题,见于《庄子·天下》篇。具体为:卵有毛;鸡三足;郢有天下;犬可以为羊;马有卵;丁子有尾;火不热;山出口;轮不蹍[niǎn]地;目不见;指不至,至不绝;龟长于蛇;矩不方,规不可以为圆;凿不围枘;飞鸟之景未尝动也;镞矢之疾,而有不行、不止之时;狗非犬;黄马骊牛三;白狗黑;孤驹未尝有母;一尺之棰[chuí],日取其半,万世不竭。这其中有些命题,如“卵有毛”“鸡三足”等在《公孙龙子》《荀子》等古籍中亦有记载。

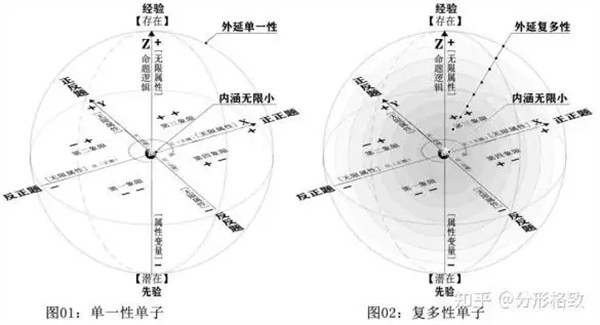

对于这二十一个辩题的解读上,存在较大分歧。一说这二十一个命题有的以惠施的观点立论,有的以公孙龙的观点立论,遂将“鸡三足”“火不热”等十三事列为“离坚白”派论题,将“卵有毛”“郢有天下”等八事列为“合同异”派论题。一说“二十一事”为辩者与惠施相应之论题,公孙龙乃辩者之徒弟,未逢其时,故不存在以公孙龙的观点立论者。

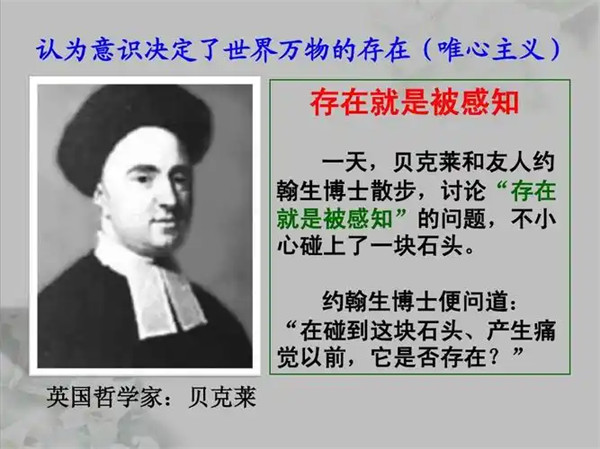

辩者“二十一事”自古至今备受非议,绝大多数学者斥之为诡辩,如近现代著名学者章太炎、梁启超等人对此均有论述。当然,也有如学者杨俊光、许抗生等持相反观点,认为其中大部分命题均为合理的命题,应当辩证看待者。同时,在这些命题中也蕴含着当时其他思想家所没有注意到的思维方法,推动了中国古代整体性思维的发展,也为中国古代的逻辑理论研究提供了宝贵资料。

《庄子·天下》:“惠施以此为大,观于天下而晓辩者,天下之辩者相与乐之。卵有毛。鸡三足。郢有天下。犬可以为羊。马有卵。丁子有尾。火不热。山出口。轮不蹍地。目不见。指不至,至不绝。龟长于蛇。矩不方,规不可以为圆。凿不围枘。飞鸟之景未尝动也。镞矢之疾,而有不行、不止之时。狗非犬。黄马骊牛三。白狗黑。孤驹未尝有母。一尺之棰,日取其半,万世不竭。辩者以此与惠施相应,终身无穷。”

春秋后期,随着旧制度的衰亡,反映旧制度的名谓被抛弃或再改造,而反映新制度的名谓已创造或待创造的混乱现象出现。在新旧事物急剧交替变化下,导致了事物称谓和事物所指事实之间的矛盾问题,即旧的称谓无法容纳新的现实关系。各思想学派针对“正名”的现实问题,提出种种“正名”方法,名辩思潮逐渐兴起。

该辩题属于离形而言名的诡辩问题。这一辩题认为犬、羊虽异,却因有许多属性相同而共为四足兽。它揭示的是事物之间普遍存在着共性,反映了辩者的“合同异”思想。一说犬羊之名皆人所命,若先名犬为羊,则为羊。

该辩题是关于名字定义的问题。从“毕异”角度,对“狗”与“犬”两种稍有差异的事物对象加以区别,认为“狗”不同于“犬”。一说是关于同实异名的分析。若名实不离,则狗名狗实,犬名犬形,谓狗非犬为合理,若狗犬为一物两名,则二名重同,彼谓狗,此谓犬,但谓彼此而彼且此者不可,故“狗非犬”。

该辩题一说是“取大同异而无视小同异”的命题,谓狗虽有白黑之分,但从共相的“狗”与“颜色”而言则同是狗同是色。一说白以命色,狗以命形,因曰白狗。然白中有黑,而黑少白多,但谓黑狗则少白,但谓白狗则缺黑。谓之白黑狗则二色争明,皆为名实不符,故曰“白狗黑”。另一说白狗之白非绝对的白,狗之毛白,而狗眼则黑。唐成玄英认为辩者“颠反执情”而故意“指白为黑”。近人钱穆认为此命题含有相对论意义:“白狗之白,视之白雪之白,则白狗为黑矣。”

该辩题论证的是名实与名号的问题。辩者魏牟曾解释说:“有母非孤犊也。”幼驹有母之时,不能称之为孤驹;当成为孤驹之时,即已失去其母。在“孤驹”这一阶段,母体始终不存在。精确地揭示了“孤驹”这个概念的内涵,反映了辩者“唯乎其彼此”的正名实思想。

学界共流行两种说法:1、鸡三足是说关于鸡足共有三个概念,“鸡左足”是一个概念,“鸡右足”是一个概念,左足右足合起来又得到一个“鸡足”的新概念。2、鸡有实际的两足,加上独立存在的抽象的“鸡足”概念,便得出“鸡三足”。

一说“火”之概念不具有热之性质,知“火”之名,却不觉火之热,热属于火之物体,而概念不同于物体,故是一个揭示概念具有主观抽象性的哲学命题。

指具有与动物之口某些相似之处的自然现象,如山口、洞口,火山爆发、山泉涌出等。说明“口”一词有歧义性,可以作为不同的概念使用,揭示不同的事物属性。一说山本不自名为山,出乎人之口,呼以为山。且出乎人之口,呼以为某山某山,而后名为某山某山,故曰山出口。又一说山有要隘处称山口或关口,从山的变动过程所有毕异的概念而言,曰“山出口”。

认为目之视物,受多种条件局限,如光的亮度、物体的不同属性等。例如石的属性白色与坚硬,白色能见而坚硬不能见;但白色如无光线也不能见。缺少了这些条件,目不见物。一说指名实而言,抽象概念所反映的对象,目不能见。

“指”即名、概念,与“物指”相对;“绝”即尽,穷尽。认为抽象概念不涉及具体之物,故所反映之对象无穷无尽。一说指作“视而可识,察而见意”解,乃谓无穷大或无穷小是视察不到的;即令视察到了,也达不到绝对的穷尽。

该辩题属于相对主义命题。从毛羽类动物的卵生变化之共相来看,本题可能概括当时生物科学方面某些演化思想的假设命题。在当时的认识里,只能是一种经验或直观的假设,但是理论上合起“卵有毛”来说,确实具有自然的朴素辩证的转化思想。惠施对物自身生长过程所有同异变化的观察和认识,以及在物概念的分析上,一般都表现出了一定自然科学的知识水平,但由于坚持主观唯心论的思想方法,运用超验的假设来说明客观事物存在的原因,往往陷入逻辑诡辩的形式。

该辩题与“丁子有尾”分别指出物类中具有内外形质的变化,但可以有离形而言名的同一性。它是对胎生动物胚胎发育史的猜测,认为胎生的小马驹在胚胎发育的初始阶段是母腹中的卵。一说马有卵非正言实认为有,而是与庄子谓泰山为秋毫之末一样的比喻假说。

该辩题是就“机变”的外形而言的,反映了名家的“两可”思想。在从有尾的蝌蚪转化为无尾的虾蟆这一关节点上,它既是有尾的蝌蚪,又是无尾的虾蟆。这一“方有尾方无尾”的转化过程就是虾蟆离形化生与有无共相的表现,人们既可作出“丁子有尾”的判断,亦可作出“丁子无尾”的判断。

但若抓住这一“有无”的转化过程来混同虾蟆和蝌蚪两个不同的现实,则在逻辑上就是名实不符,在语言上也存在不喻之患。

本辩题论证过程不可考。龟与蛇就体形而言,蛇长于龟;就寿命而言,龟长于蛇。说明“长”一词有歧义性,可作不同概念使用,所作判断亦因此而异。一说个别龟蛇的长短是相对的,既可说“蛇长于龟”,亦可说“龟长于蛇”。

本题为古代数学的论题,《周髀算经》有“环矩以为圆”的定义。辩者从抽象的数学理论出发,认为矩所画之方可以构成圆,而规所画之圆可以分割成许多直的线段。因此指出矩中包含着圆的因素,规中也包含着方的因素,从而强调了名所谓之实的相对性。一说矩不能自为方,规不能自为圆,而用之为方圆者,在人不在工具。

本题为一凿一枘的相反关系。“凿”即榫眼;“枘”即榫头。《楚辞·九辩》:“圆凿而方枘兮,吾固知其龃龉而难入。”凿、枘相应而生,但凿围枘是有条件的。“未工”之前,虽亦云“凿”、“枘”,但它们并不能相合,即“凿不围枘”。同名为凿、枘,却有工与未工之别。是对事物之间条件性联系的分析,也是对名、实关系的分析。一说每一凿枘的调合,只是每一凿能围枘的先决条件,至于真正的凿与枘,还是“凿方”而“枘圆”即“凿不围枘”,说明个别的调合不能改变普遍的存在性。

惠施自合同异与离形名的共相观点来论证“相入”而“不相入”,这是承认了矛盾的一面;但是同时排斥了加工调合后的可能性,反而以“围”偏论其“不围”的先在性,这正犯了主观片面的错误,结果一定是排斥客观事物的矛盾性,而以其形而上学的同一,代替同异的辩证统一。

郢,春秋战国时楚国的都邑。最初建都的郢在今湖北江陵西北,其后楚国曾迁都数地,凡迁都所至,当时皆称为郢。天下处处皆可谓“郢”,故谓“郢有天下”。“郢都”和“天下”在名称上虽然相异,但在概念上实为其属性之是。谓“郢有天下”正是从合同异的共相说的。按照空间具有无穷分割的可能性来说,此辩题并非以小概大,而是要论证同质性的小大,仍为同一性的属性存在。

该辩题体现了运动和静止的思想。“轮不辗地”,即车轮在转动,在每一个瞬间既只有一点着地,又不停留在任何一点上。从运动的角度考虑:如果轮跟地,那么轮地必定有一部分接触,则接触部分为两者共有,一方面,这部分在轮上,轮既运动,它当然也得随轮运动;另一方面,它在地上,于是又是不动的,为避免这种矛盾,就干脆说轮与地不相接触。认为车轮滚动之时包含着辗与不辗的矛盾性质。反映了对运动的矛盾本质的朴素认识。

惠施派的论证从空间时间的无限分割来排斥实有的差异性,这属于诡辩的分析法,虽然在运动意义上肯定了无限的理论意义,但对于客观事物的逻辑来说,陷入了主观假设不可论证的谬误。

景,影也。本题主要提出了:同一运动在时间一瞬中的相对关系。这里最值得注意的是,一方面承认飞鸟是动的,另一方面无穷分现的鸟影也有未尝动的瞬间。

常识认为飞鸟之影随着鸟飞而动,“辩者”认为飞鸟虽动,其影则不能谓动,即影的表现实际是飞鸟在每一瞬间的动点通过光线的投射所映出的。“影”的出现和消亡都在于光的变化。常识中的所谓影动,实由影的不断消失和出现造成的。辩题既指出了动静相对的同异,亦指明了影不自动的差别,反映了当时的光学知识,通过分析事物之间的联系和区别,揭示鸟动与影动是两个性质完全不同的概念。

本题为说明动静相对的一体论,从时间上说明同一运动有不同时间的表现。“镞”即箭头。飞箭包含着既停又不停的矛盾性质。反映了对运动的矛盾本质的朴素认识。一说飞矢遇物而止是不行;然势不能止而深入物体之中,为不止。又一说如果以镞矢应声而至的每一矢之疾来说,就是不止之时;以前一镞矢与后一镞矢最快的时间间隔来说,就是不行之时。再合起整个共相之时来说,所有镞矢都经过的时间为不止的运动表现,而所有未经过的时间,则对于镞矢之动而言为静止的不行之时。

本题是对空间时间无穷分割的可能性所作的总例证。竭,尽。认为一尺之棰虽为有限之物,但每日取“一半”,所剩亦“一半”;取之又取,虽有万世之功而仍有“一半”可剩。对于“日取其半”而言,则永为无穷分割的不尽;对于一尺之棰而言,则仅为有限的尺度存在。可能是针对惠施“至小无内”概念提出的反命题。因为任何事物永远可以一分为二,故不存在“至小无内”即不可再取之物。这是辩者对有限无限关系的朴素辩证的认识。

《庄子·天下》篇中记载中国战国时期名家中一些不知其名的辩士所提出的21个命题。其中有些命题,如“卵有毛”、“鸡三足”等在《公孙龙子》、《荀子》等古籍中亦有记载。

《天下篇》是《庄子》杂篇的最后一篇,全篇共分七段,主要记载了先秦各家诸子思想学说的历史发展,并同时对其进行评议和总结。此篇是中国历史上最早的一篇思想流派或学术史专论,保存了先秦时期众多学者的思想学说,涉及学派涵盖儒家、道家、墨家、名家等等,另外为许多佚说保存了可贵的研究材料,如宋钘、慎到、惠施、公孙龙等人的学说内容和思想要旨,“内圣外王”的学术理想也由《天下篇》首次提出。

从行文逻辑上看,《天下篇》从“道术”如何演变为“方术”这一角度出发,首先针对春秋至战国中期思想学术发展之大势,以及各家学术的历史渊源和发展历程进行了整体回顾;其次对先秦诸子进行了学派划分,并对各派学说的起源和价值进行了凝练的叙述和评较。很多脍炙人口的成语出自本篇,包括万变不离其宗、一曲之士、内圣外王、栉风沐雨、强聒不舍、其应若响、变化无常、学富五车、大同小异等。

《天下篇》写作的核心主旨在于对辨明“方术”以回归“道术”的追求;在写作风格上坚持了客观公正的学术评议态度,对后世学术史的写作起到了积极的影响。另外于《庄子》本书而言,《天下篇》一直是研究全书的重要篇章线索,也是分辨全书各篇目真伪的重要标准。

公孙龙主要著作《公孙龙子》,在《汉书·艺文志》著录“十四篇”,唐代时分为三卷,北宋时遗失了8篇,到明代只余六篇。如今《公孙龙子》传世本只有六篇:《迹府》、《白马论》、《指物论》、《通变论》、《坚白论》、《名实论》。目前所能见到的 《公孙龙子》 版本多为明清时期的版本 ,在这些众多版本中 ,最早的是刻成于明英宗正统十年( 公元 1445年)《正统道藏 ·太清部》 中收录的 《公孙龙子》。该书流传情况复杂,清代学者王琯怀疑它的真实性,认为《公孙龙子》是晋朝人根据零碎材料编纂[zuǎn]起来的,在一定程度上失去了先秦《公孙龙子》的本来面目。

《公孙龙子》第一章《迹府》为门人辑录公孙龙的身份以及与孔子六世孙孔穿辩论的事迹。第二章《白马论》提出“白马非马”,讨论概念之间相等和包含的关系,和现代集合论思想有共通之处。第三章《指物论》提出“物莫非指”,讨论现实世界和主观概念的关系。第四章《通辩论》主要讲述事物的共相,是不变的,而表现共相的具体个体,却是可以变的。第五章《坚白论》,提出“离坚白”,讨论的是物体和物体的属性的关系。第六《名实论》是对名实之间的辩证关系作了系统、详尽的梳理、探讨和论证。

名家,先秦时期诸子百家的重要学术流派之一,亦称“邢名家”“辩者”“察士”等。名家是先秦诸子中因“名”成家、善辩成名的一个学派,用来特指先秦时期名辩思潮中专门辨析“名实”的一批“辩者”之流。他们注重探讨名实关系,提倡“控名责实”学说。后来名家之称,始于西汉初期司马谈的《论六家要旨》。

历史上著名人物有邓析、惠施、尹文、公孙龙、恒团等人。学术界现主要将名家分为“合同异”和“离坚白”两派别。“合同异”为惠施学派强调事物之间的同一性的观点。“离坚白”为战国末名家公孙龙学派的基本观点,与“合同异”相对,强调同类概念之间的差异性。历史上也提出了“白马非马”“历物十事”“辩者二十一事”等著名论题,现仍存在争议。

辩者“二十一事”自古至今备受非议,绝大多数人异口同声斥之为诡辩。如章太炎先生就认为:辩者“二十一事”中虽有一些可以说通,然而用意缴绕,即围绕某一问题进行烦琐论证,所以不能不说是诡辩。梁启超先生讲得更为明确,他在《庄子天下篇释义》中指出:除了“鸟影镞矢尺棰三事”的确有些逻辑意义外,另有“火热目见”还能讲得通,除此之外皆为诡辩。

但也有持相反评价的,如杨俊光先生指出:“辩者二十事,除属公孙龙一派的‘孤驹未尝有母’以外,也都不是诡辩;……同属公孙龙一派的‘狗非犬’‘黄马非骊牛’两题,虽与‘白马非马’相类,但亦非诡辩。其他属惠施学派的各题,不仅不是诡辩或‘合同异’论;而且还都是在说明同一性本身的差异这个辩证法思想。”杨先生认为,除了“孤驹未尝有母”这一命题外,其余各题均为合理的命题,特别是他所划归于惠施的十七个命题均属辩证法的命题。

第三种观点认为,“二十一事”中有些属诡辩,有些则属辩证法,如许抗生先生认为,在属于“合同异”派的九个命题中,大部分是属于诡辩性质的,如“卵有毛”“犬可以为羊”“马有卵”“山出口”“丁子有尾”“龟长于蛇”。但“郢有天下”和“镞矢之疾,而有不行不止之时”这两个命题,也具有较深刻的辩证法思想。在属于“离坚白”一派的十二个命题中,有七个属于唯心主义和诡辩论的命题,如“鸡三足”“火不热”“目不见”“指不至,至不绝”“狗非犬”“黄马骊牛三”“孤驹未尝有母”。其余五个命题则是辩证法的命题,或者说是包含有辩证法思想的命题,如“矩不方,规不可以为圆”“轮不辗地”“凿不围枘”“飞鸟之景未尝动也”以及“一尺之棰,日取其半,万世不竭”。

到现代,学者对“辩者二十一事”的研究和评价也较为丰富。吾淳教授认为:“这其中有些论点是很有价值的,如‘飞鸟之景未尝动也’、‘镞矢之疾,而有不行不止之时’、‘一尺之棰,日取其半,万世不竭’。其中前两条涉及连续性问题,后一条则阐述了无限分割的观点。但可以看出,上述辩者的不少论点似乎都有违常识,这其中也不能排除《庄子·天下》所说的‘以反人为实,而欲以胜人为名,是以与众不适’的可能,但是这些论点或猜测涉及大量的自然知识应当是毋庸置疑的。”张晓芒教授认为:“‘辩者二十一事’所贯穿的也是用整体性的观点来观察万物,认为一切局部的事物情况,都是相对的、可变的、流动的,因此,反映这些局部事物情况的‘名’(概念、认识),也应该是相对的、可变的,是可以相互转化的。同‘历物十事’一样,这些辩题都在于看到了同一事物的正反两方面,从两方面作分析,下结论,体现了传统的整体思维方式的特点。”

“辩者二十一事”那些看似违反常识的所谓“琦辞”、“怪说”,并不是关于人们经验的认识,而是名家在探求事物本质过程中所进行的超出感觉经验局限的理性探索,逻辑思维在其中发挥着重要的作用。在这些命题中,蕴含着当时其他思想家所没有注意到的思维方法,包含有当时还不能解释清楚的科学道理,具有重要的科学意义。

辩者“二十一事”中也都贯穿着整体性思维方式。“飞鸟之影未尝动也”和“镞矢之疾而有不行不止之时”表明了机械运动中的间断性和连续性的对立统一;“郢有天下”表明了整体和部分之间的对立统一;“指不至,至不绝”表明了人们认识的有穷与无穷的对立统一等等。

整体性的思维方式要求人们全面、辩证地看待问题,提醒人们注意从不同的角度对事物进行考察,从而意识到事物两方面的合理性。这样的思维方式有利于避免因对事物绝对的肯定或绝对的否定而造成的偏见。可惜的是,“两可”说,尤其是惠施的“历物十事”和辩者“二十一事”过分地强调了事物的某一方面,尤其是为常识忽视的那一方面,容易走向诡辩,这也是其被视为“琦辞”、“怪说”的重要原因之一。不过,这种对“从反面看”的重视,也是整体性思维方式发展过程中所必经的一环,对中国古代整体性思维方式的发展具有重要的推动作用。

名的确定性与灵活性的统一首先表现为概念的确定性和灵活性的统一。众辩者从整体宇宙观出发,认为矛盾的两个方面,如高低、中晚、生死、今昔、中旁、同异、大小等都是相对的、可变的,因而与之相应的名也就是相对的、可变的。一方面反映了名的灵活性,即在不同语境下名的含义具有可变性;另一方面也反映了名的确定性,即如果因语境变化造成了实的变化,那么与之相应的名也必须有所变化,只有这样,才能保证名实一致的确定性。

名的确定性角度看,名具有指称性、规约性和限定性的特征;从名的灵活性角度看,名具有互动性、开放性和模糊性的特征。邓析、惠施和众辩者思想中所揭示的名的灵活性与确定性的统一的思想,向我们展现了名实关系上的一种辩证符合关系,即名与实之间由“位”到“非位”再到“位”的持续发展、不断精确过程。

战国时期谈辩产生于社会发展、阶级斗争的需要,随着社会变动的加剧、加快而不断呈现高峰。不同学派的相互辩难,刺激论辩的发展。诸子散文作为战国谈辩活动的载体讲求“言有象”、“事有比”、“辞贵奇”。语言表述的滞后促进思维的发展,思辨能力的提高改进语言的表达方式。诸子散文也是诸子生命的体验,它们的发展演变和语言观念及思维方式的发展演变是同步的。随着思辨水平的提高,诸子散文从实用性、学术性逐渐走向文学性的自觉。在形式上由最初的语录体、结构简单的言辩演化成为逻辑严密、句式考究的专篇论文式的笔辩;在内容上也逐渐从名实之争的言意辩论过渡到学术领域的理论辨析;在谈辩方法上喻证的内容不断扩展,出现寓言式说理;类比论证得到长足发展;二难式论证的创造等都在逻辑推理方面有了巨大的进步。思维的进步促使语言表述更为严密;同时谈辩作为人际交往的一种方式,辩论双方的身份、地位、心理活动都对谈辩的内容和进程产生影响。因而谈辩活动除了辨析是非还需要讲求策略,促使对方易于接受。诸子风格迥异的语言表述,除了体现其个性风格外也是为了使谈辩内容更易于理解和接受。对语言进行的加工润色,客观上加快了诸子散文的文学化进程,对后世的政论文、汉赋、小说等都产生了深远影响。

先秦名家的论辩思想中依然会有一些逻辑谬误,但是这些逻辑谬误为中国古代的逻辑理论与思想提供了理论的源泉和资料。先秦两汉时期的谬误思想在我国古代谬误思想中贡献最大、成果最多,同时也最具中国古代逻辑特色。在近代特殊的社会历史背景下,学者们开创了比较逻辑研究方法,借鉴西方逻辑知识来思考中国传统思想中有无相类似的内容,从而逐渐形成对中国古代逻辑思想的专业研究。此时对逻辑的研究已经不再止于对西方逻辑的介绍,而是进入到以研究中国古代逻辑思想为主,并形成了一批从事中国古代逻辑思想研究的研究者。运用此种研究方法,近代学者对先秦两汉谬误思想进行新的诠释,形成了新的认识,对传播西方逻辑知识也有一定的促进作用。

暂无评论内容