象山学派,南宋陆九渊所建立的学派。因陆九渊曾讲学于象山(今江西贵溪县西南),所以被称为象山学派。陆九渊对孟子的思想进行了改造和发展,同时吸收了程颢“道与心一,不为二”等思想,最终以“心”为最高范畴。该派以“存心、养心、求放心”的思想为核心和出发点,以“心即理”和体认“本心”的“易简工夫”为基本理论,以儒家的道德修养为根本目标,且注重其实践意义。代表人物除陆九渊外,还有杨简、曹建、袁燮、沈焕等。代表著作主要有《象山集》《陆九渊集》《慈湖遗书》《杨氏易传》《絜斋集》《舒文靖集》《定川遗书》等。

南宋时期,虽然经济繁荣,但因为朝廷一味屈膝向金朝纳贡,庞大的军费和纳贡的费用,加重了南宋王朝和百姓的负担。达官贵族还利用手中的特权,大肆兼并土地,导致阶级矛盾及社会矛盾日益尖锐,统治阶级迫切需要一个以儒家学说为中心的思想体系,来巩固稳定政权。而此时的儒家,因为“北宋五子”初步实现了儒学向哲学化、抽象化的理学的过渡,以张栻、朱熹、陆九渊为代表的理学家,进一步总结和发展了“北宋五子”的哲学思想,象山学派正是在这样的背景下产生的。陆九渊四十九岁后以祠禄官闲居于贵溪应天山(象山)立精舍讲学,这一时期从学问学之人极多,来见者逾数千人,象山学派逐渐形成。其门人分为两派,即史称“槐堂诸儒”的江西派和以“甬上四先生”为代表的浙东派。江西派的重要弟子有傅梦泉、邓约礼、傅子云、黄叔丰等,多是簇拥象山讲席,着力于构筑陆派门户。浙东派的“甬上四先生”为杨简、袁燮、舒璘、沈焕,该派多是折服陆九渊“本心”之说,着力于对陆九渊心学的理论阐发,使陆学成为与朱熹理学分庭抗礼的一个学派。该派在元代经历了朱陆合流,后由“江东四先生”[a]和赵偕[b]等承续。明代陈献章、湛若水对此派思想有进一步发展,至王守仁集心学之大成,与陆九渊学派合称陆王学派。

象山学派在当时与程朱理学分庭抗礼,开辟了心学学派,培养大批心学弟子,为南宋儒学的发展增添了一股学术力量,也开启了明代阳明学派的先河,使心学成为中国历史上最有影响力的理学派别之一。其强调自立、自省、自重、自知、自有、自享的主体精神,为人们冲决权威和教条唤起了自觉意识,也提供了相应的精神支撑和动力;其凸显“自作主宰”的精神,发挥人的能动作用,基于对人的价值体认来独立思考,促进新价值体系的构建;其注重实理、实事、实学,讲究躬行践履,为后学纠正宋学空疏、汉学繁琐之风提供了启迪和动力。此外,近代的魏源、康有为、谭嗣同等都曾推崇心学,以其为批判程朱理学,冲击宗法纲常的思想武器。

经济上,两宋时期手工业空前繁荣,商品经济成为了国家财政收入的重要来源。但统治阶级对于商品经济的不当策略最终导致通货膨胀,财源枯竭,社会经济陷入崩溃前兆。政治上,宋朝养官蓄吏冗余过多,行政机构臃肿不堪,严重损耗国家元气,管理者固守“赵氏家训”,无法应对新的社会需求。宗法伦理上,家国同构和政伦合一的指导思想在两宋以后,成为了阻滞古代中国经济繁荣、政治民主和社会进步的病症。这一时期的经济-政治危机,最终聚焦到了文化价值观念上,汇合成宗法伦理秩序的结构性紊乱。陆九渊所处的青田陆氏家族以缩影的形式体现了两宋时期产业经营方式的分化过程,家族经济生活的变迁对陆九渊的哲学思想产生了深刻的影响。而陆九渊将秦汉以来“治道庞杂”、危机四起的根本原因归结为“不合天理,不当人心”,这是他对社会危机的宗法伦理原因及道德价值观念原因的认识。

南宋时期,朝廷为了躲避金朝军队追击而逃到江南,以宋高宗为首的统治阶级,不思励精图治,整顿军队收复山河,而是屈膝向金纳岁贡,求和称臣。为了保障奢靡的生活,统治阶级以“屯田”“营田”的名义,到处掠夺“民田”,皇室贵族及文武百官则利用手中的权势,疯狂地霸占江南土地,而原来南方的官僚地主、商人、寺院,也趁着战乱时期,大肆兼并土地,导致大批农民丧失土地,破产亡业。

官僚大地主,占田最多,却隐田漏税,贫苦的农民和无地的佃户,不但要承担官僚大地主直接或间接转嫁过来的赋税,还要承担各种名目的苛捐杂税,生活困苦,阶级矛盾和社会矛盾日益尖锐,百姓纷纷揭竿而起,农民起义频频爆发,统治阶级迫切需要一个新的理论体系,来缓和社会矛盾,为巩固政权提供有力的理论支柱,引导人们在现实的伦理关系中自觉地服从统治阶级的根本利益,象山学派正是在这种内忧外患的政治背景下产生的。

北宋中期,思想界出现了一股理学的新思潮,为了改变儒学在哲理方面的不足,“北宋五子”周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐开始了对儒学的再创造活动,周敦颐建立了濂学,邵雍建立了象数学、张载建立了关学、二程建立了洛学,为理学的发展奠定了理论基础。然而,“北宋五子”虽然初步实现了儒学向哲学化、抽象化的理学的过渡,但他们在创立新的儒学思想体系的过程中,对理学范畴、命题的界定与阐发,都显得较为粗糙和模糊,还存在着诸多的矛盾和众多理论难题。南宋时期,理学已经逐渐成熟,以张栻、吕祖谦、朱熹、陆九渊为代表的理学家继续沿着“北宋五子”的思想向前发展,他们不仅整理和校注了孔孟等儒家经典,总结和改造“北宋五子”、佛教、道教的哲学思想,还注重民间讲学,在理论和实践两方面推动儒学的发展,象山学派就是在这样的思想背景下产生的。

陆九渊在中年以后开始自己的讲学、游学活动,他的“心学”理论和心学派别就是在这些活动中确立起来的。陆九渊中进士后在家候职三年,期间即辟“槐堂”讲学,确定了其学说的基本范畴“本心”以及理论方向。他认为“恻隐仁之端,羞恶义之端也,辞让礼之端也,是非智之端也,此即是本心。”认为“古人教人不过存心、养心、求放心……保养灌溉,此乃为学之门,进德之地。”陆九渊的讲学主要是“令人求放心”、“谆谆只言辨志”。他批评程朱派章句读书的“格物致知”方法为“支离”,为“最大害事”。陆九渊在任靖安县、崇安县主簿期间,两次会访朱熹,二人在道德修养方法和治学方法上展开了激烈的争论。在和朱熹及其他学者的辩论、交游中,陆九渊将其心学不断深化与完善,提出了他心学理论中最基本的命题:“心即理”,并在“发明本心”之外增加了“剥落”和“优游读书”的修养方法。

陆九渊四十九岁后以祠禄官闲居于贵溪应天山(象山)立精舍讲学,这一时期是他讲学的最盛期。此时,从学问学之人极多,“先生居山五年,阅其簿,来见者逾数千人。”其心学也发展到最后的完成阶段,理论思维超出社会伦理范围,而以整个宇宙为思索背景。“万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理。孟子就四端上指点人,岂是人心只有这四端而已。”陆九渊将自己的世界观、方法论加以综合,提出心学的主旨在:明理、立心、做人。并把他的心学思想概括为“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。”此时,陆九渊心学的理论内容和学派形式就都确立起来了。

陆九渊在南宋思想学术领域内独树一帜,与朱熹对垒而立,吸引了诸多学子。陆九渊的及门弟子大体集中在两地,一是江西,二是浙东。两地弟子的风格和对陆派心学的建树也有所不同。江西者,多是簇拥象山讲席,着力于构筑陆派门户,以傅梦泉、邓约礼、傅子云等为首,史称“槐堂诸儒”。陆九渊于荆门病故后,陆门开始凋零,但主要人物仍坚持师说,竭力为陆九渊争取正统地位。嘉定十年,陆九渊得到“文安”谥号,其生平、学术和思想得到了统治阶级的认可。浙东者,折服陆九渊“本心”之说,着力于陆九渊心学的阐发,以杨简、袁燮、舒璘、沈焕四人为代表。这四位学者生长、活动的慈溪、鄞县、奉化等地位处四明山麓,甬江流域,故后人称之为“甬上四先生”或“四明四先生”。“甬上四先生”发挥了陆九渊心学思想的核心要义,从不同角度来传播陆氏心学,使陆学成为与朱熹学说分庭抗礼的一个学派。

元代儒学的发展与元统治者对儒学的认同和提倡同步,许衡等一系列出身于儒学的官吏努力使朱注《四书》被定为元代开科取士的主要内容。朱学的定于一尊为陆学的复兴提供了可能,随着儒学的发展,和会朱陆成为了元代儒学的一种趋势。朱门后学吴澄促成了陆学复兴与和会朱陆,到了吴澄的弟子虞集,便开始从朱熹的书信中寻检其对自己“尊德性之意少”的检讨,以此来恢复陆学之为圣学的本来面目,这是借朱子为朱陆和流开辟道路。元代越来越强的朱陆和流趋势,为明代心学一反过去的弱势,成为儒学主流奠定了基础。明代陈献章(公元1428-1500年)促成了明代儒学由理学向心学的转变,成为明代心学的奠基人。其弟子湛若水(公元1466-1560年)与心学的集大成者王守仁相羽翼,将明代心学推向了高潮。

陆九渊对孟子的思想进行了改造和发展,同时吸收了佛道、程颢“道与心一,不为二”等思想,最终以“心”为最高范畴。该派以“存心、养心、求放心”的思想为核心和出发点,以“心即理”和体认“本心”的“易简工夫”为基本理论,以儒家的道德修养为根本目标,且注重其实践意义。

自洛学形成后,“天理”成为了宋代儒学所公认的本体概念,这一时期不同派别的共同出发点都是“理”。在陆九渊心学中,“理”和程朱理学中的“天理”涵义基本相同,既有客观规律的涵义,也有人伦道德的涵义,是二者的统一。“天覆地载,春生夏长,秋敛冬肃,俱此理”,“典礼爵刑,莫非天理”,“理”在陆九渊这里首先是运行于客观宇宙的物理,继而由天赋予人而为人的伦理,但在陆九渊看来这两种“理”就是同一个“天理”,都是人必须遵守的,不可分也不必分。

“心”是陆九渊心学中的核心观念,陆九渊的“本心”观念承自孟子,他将孟子的观念进一步发展,其论“心”并非从知觉出发,而是从“大心”、“同心”或“本心”出发的。“心,只是一个心。某之心,吾友之心,上而千百载圣贤之心,下而千百载复有一圣贤,其心亦只如此。心之体甚大,若能尽我之心,便与天同。”陆九渊所说的“本心”是一个道德情感、道德法则、道德意志的统一体,“本心”既提供道德法则,又发动道德情感,由此为真实的道德实践提供可能。对于陆九渊来说,“本心”不是生理、心理或社会学意义上的心,而是为每个人所本有,具有普遍性与恒久性的“同心”或“大心”。陆九渊对“心”的这种“大”、“同”的规定,既有与程朱理学抗辩的因素,也是其心学的一种特色。

陆九渊认为“心”与“理”的关系为:“此心此理,实不容有二”,“人皆有是心,心皆具是理”。从本原上看,“理”是天赋予“心”的,“此理本天所与我者,非由外铄”,正是在此意义上,陆九渊坚持“心皆具是理”。在实践生活中来看,陆九渊的“心即理”主要通过“公”、“同”来实现,“理乃天下之公理,心乃天下之同心,圣贤之所以为圣贤者,不容私而已。”在大心、同心或公心的层面上,“心”与“理”自然合一,这种心理合一是通过克服私欲,以心合理达到的,是陆九渊心学的重心所在。根据上述立论,陆九渊对孟子所说的“万物皆备于我”也做了进一步阐发:“万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理。”这里的“满心而发”是指“本心”的完全充盈与全体朗现,心布满宇宙,理也布满宇宙。与道德“本心”相融的宇宙不只具有物质结构身份,而是道德的宇宙,在此意义上,陆九渊提出了“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。”

陆九渊不仅继承了孟子的“本心”概念,其心学也以孟子的“先立乎其大者”作为为学宗旨构建了包含诸多工夫层次的人生修养论。陆九渊的“先立乎其大者”即是先立“本心”,以“本心”为确立之首,可以使人的修养工夫免为细枝末节所累。作为陆九渊心学的为学宗旨,“先立乎其大”实际上是要人先在人品上确立根基,确立好道德实践的根本立足点。

陆九渊以“发明本心”作为其心学的为学工夫,发明本心即是孟子的“求放心”。陆九渊首先强调“志”在“发明本心”中的作用。“人要有大志。常人汩没于声色富贵间,良心善性都蒙蔽了。今人如何便解有志,须先有智识始得。”“良心善性”即是陆九渊所认为的“大者”,是人从事“发明本心”工夫的不可或缺的条件。其次表明“发明本心”必须要经历一番“剥落”的工夫。“人心有病,须是剥落。剥落一番即得一番清明;后随起来又剥落,又清明;须是剥落净尽,才是。”陆九渊认为导致人的本心被蒙蔽的各种人心之病是“欲”或“物欲”,所谓“发明本心”就是要去除这些“欲”。陆九渊对人心的各种障蔽做出了划分:“愚不屑者之蔽在于物欲,贤者智者之蔽在于意见,高下污洁虽有不同,其为蔽理溺心而不得其正,则一也。”对于资质较低的人来说,最大的蔽障在于贪恋物欲;而对于资质较高的人来说,津津乐道自己的一得之见同样会使“本心”陷溺。最后强调对私欲、意见的克除不仅是内向反省,而是要随着人的日常实践活动一起进行。

除了“发明本心”,陆九渊还强调在修养工夫中做到“存养本心”。“古人教人,不过存心、养心、求放心。此心之良,人所固有,人惟不知保养而反戕[qiāng]贼放失之耳。”“存心”,就是对“本心”长存不放,要使本心不被“戕贼放失”。陆九渊还要求养其“本心”,存心是从消极的方面来说,而养心就是积极的存心,是对本心的充实涵养。养心主要表现为思、求两个环节。“思”就是“切己自反”、“直指本心”,对日常生活中的是非以本心为标准,当下权衡,当下取舍;“求”就是在思的基础上当下求得“真是真非”,堂堂正正做人。是否有求“真是真非”之心,便是陆九渊评判小人与君子的标准。

陆九渊的修养论中还有一条十分重要的条目为“收拾精神,自作主宰”。“收拾精神,自作主宰。万物皆备于我,有何欠阙!”陆九渊的“自作主宰”不是凭借血气之心一意孤行,其实质是在私欲与意见剥落干净的基础上的“本心主宰”或“天理主宰”,是人的道德修养的一种极致指向,是上述发明本心、存养本心等道德修养活动的最终形态。

陆九渊的致知论是其修养论的延申,主要是以“切己自反”为特征,以自见本心为指向进行自我省察,同时也包含相应的谈书涵养、讲学切磋活动。“切己自反”就是结合自己的日常生活,深入反思,以达到自明本心、改过迁善的目的。这样的自我省察活动以陆九渊“心即理”的本体论为基本前提,因为“人皆有是心,心皆具是理”,所有致知活动才能以直指本心为方向。

在读书研学上,陆九渊讲究“优游读书,精熟为贵”。在他看来,读书必须以真正的“思”、“求”之心来仔细研读,其读书法就是要通过“优游”达到“精熟”的目的。他反对读书时只注重其文字的做法,同时强调在读书时“仔细玩味,不可草草”,读书固然要通晓文义,但更重要的是思考其“意旨所在”,以此达到“精熟”。“优游”就是不过分拘泥于文义,“精熟”则是就成败、是非、得失等意旨展开广泛思索。陆九渊认为朱熹“道问学”方法强调的“检敛”、“考索”、“理会事”等外向的寻求是对“本心”的歧出、假借与支离。陆九渊在致知上的“优游读书,精熟为贵”并非完全抛开“道问学”或者让人“束书不观”,而是强调“尊德性”,教人以“存养本心”为读书的目的,不必囿[yòu]于对字句的解析。由此,他提出了著名的“学苟知本,《六经》皆我注脚”的观点。

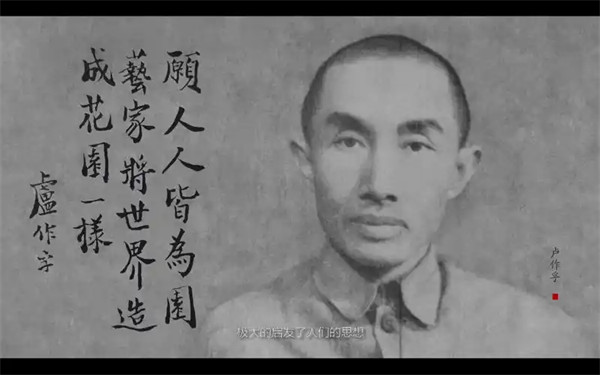

陆九渊(公元1139-1193年),字子静,号存斋,抚州金溪(今江西临川)人。因常讲学于贵溪应天山(象山),世称象山先生。陆氏家族自始便是名门望族,始祖为陆通。陆氏家族曾有许多政治家,在唐朝官至宰相者有六人,分别是陆敦信、陆元方、陆象先、陆贽、陆扆、陆希声。到其父陆贺及陆九渊兄弟时,陆氏家族的学术水平达到新高。陆九渊及其兄陆九韶、陆九龄均以学闻名,人称“金溪三陆子”。陆九渊从小颖悟,三四岁思天地何所穷极,至忘寝食;绍兴二十二年(1152年),陆九渊读《尸子》,因“宇宙”二字笃志圣学。乾道八年(1172年),陆九渊中进士。次年归乡,建“槐堂书院”讲学。淳熙二年(1175年),陆九渊应吕祖谦之邀与朱熹鹅湖相会,学术论辩,史称鹅湖之会。淳熙六年(1179年),朱熹上任南康知军(今庐山市),同年陆九渊改授福建路建宁府崇安县(今福建省武夷山市)主簿。淳熙八年(1181年),陆九渊携弟子往南康拜访朱熹,史称南康之会。其后,陆九渊先后任国子监学正、敕令所删定官。淳熙十三年(1186年),孝宗升授陆九渊将作监丞,同年改任主管台州崇道观。淳熙十五年(1188年),徙至应天山,辟“象山精舍”讲学。绍熙二年(1192年),陆九渊出任荆门军知军,政绩斐然。绍熙三年(1193年)农历腊月十四日,陆九渊逝世。嘉定十年(1217年),宋宁宗赐谥文安。

陆九渊的思想主要承接孟子,也兼及其他经典和前人的学说,他的主要论点“本心即理”“发明本心”“先立其大”等都可以从孟子那里找到源头。其学说的核心观念是“本心”,强调“本心”不受时空限制,具有普遍性和恒久性的特点,并将道德本心与宇宙相融为一,提出“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”的心学观点。陆九渊在学术上具有简易直接的思想风格,在为学工夫上也倡导“发明本心”的易简工夫,强调“存心、养心、求放心”,注重对道德本心的践履实行。

对于著述,陆九渊的主张与禅学近似,主张不立文字,不甚撰述。陆九渊只撰有少量的诗文,大部分是书信和讲学的语录。宁宗开禧元年(公元1205年),其长子陆持之搜集陆九渊遗文,编成《象山先生全集》二十八卷,外集六卷,杨简作序。开禧三年(公元1207年)秋,抚州守陆九渊的学生高商老(浙江括苍人)将《陆象山集》刊于群庠。嘉定五年(公元1212 年),陆持之将其整合为三十二卷,江西提举袁燮作序,刊于江西仓司。理宗嘉熙元年(公元1237年)陈埙刊《陆象山语录》,自己作《序》。随后,陆九渊裔孙陆邦瑞将《陆象山语录》刊于家塾“槐堂书斋”。明正德十六年(公元1521年),抚州守李茂元重刻袁刻本,王守仁作序。嘉靖四十年(公元1561年),江西布政司右布政使王宗沐,将袁刻本重新校订,刊于江西,有袁燮、杨简二序。《四部丛刊》本《象山先生全集》即是影印明嘉靖四十年江西刊本,是嘉定本三十二卷的复刻。其后四卷为《谥议》、《行状》、《语录》、《年谱》,合为三十六卷。《四部备要》本《象山全集》则是清代李穆堂评点本的重排,基本与《四部丛刊》本相同,《附录·年谱》略微详细。1980年,中华书局出版了钟哲点校本《陆九渊集》。

杨简(公元1141-1226年),字敬仲,慈溪人,学者称慈湖先生。杨简是杨庭显六子之第三子,绍兴三十一年(1161年)入太学求学,遇见舒璘、沈焕、袁燮以及陆九龄等同道,学业精进。乾道五年(1169年),举进士,授迪功郎,为富阳(今浙江省富阳市)主簿[c]。乾道八年(1172年),陆九渊中进士后过富阳,举日间杨简断卖扇者案子,启发杨简本心。与陆九渊的“扇讼”机缘是杨简思想发展的重大事件。淳熙元年(1174年)春,母丧,杨简去官,居丧室,期间努力为学,工夫益进。其后,杨简先后任绍兴府司理参军、浙西安抚司属官、饶州乐平县(今江西省乐平市)知县、国子博士等职。宁宗庆元元年(1195年),丞相赵汝愚被罢,杨简上书论汝愚之忠,遭劾免。接着“庆元党禁”兴,杨简被列为伪学逆党,自此居家14年未得任用。嘉泰三年(1202年),杨简筑室德润湖上,更名为慈湖。嘉定元年(1208年),宁宗授杨简诸职,皆未能实行,杨简请求外放,出任温州知州,治理有方。两年后调职回京,先后就任兵部员外郎、将作监(主管工程)、兼国史编修官、兼实录院检讨官等各种职务。嘉定七年(1214年),杨简坚决请去,乃以直宝谟阁主管玉局观,之后便一直担任官观祠禄官[d]。嘉定十七年(1224年),理宗即位,进宝谟阁直学士,赐金带,次年转朝议大夫、慈溪县男,寻授华文阁直学士、提举佑神观,奉朝请。[e]宝庆二年(1226年),授敷文阁直学士,累加中大夫,仍提举鸿庆宫,寻以宝谟阁学士、太中大夫致仕。同年,卒,赠正奉大夫,谥文元。

杨简继承了陆九渊的心学传统,从体认宇宙人生开始,通过反观自省,体验到物我无二,天地万物万化万理皆是我之所为,“我”即一切,从而建立起了以“己”之“心”为天地之本的“吾心即道”的心学理论体系,张岱年评价其为中国哲学史上首创的“宇宙唯我论”。杨简推进了陆九渊的心学学说,建立了完全意义上的心本体学说。他抛却陆九渊思想体系中对程朱派某些范畴如“气”“理”的沿用,只强调“心”这一个最高范畴。其思想中最具有代表意义的一句话为“心之精神是谓圣”,他据此把心构建为一个无思无为、寂然不动、为万事万物之源的精神性主体,确立了心学体系的一元化。在修养方法上,杨简认为陆九渊以各种修养方法来“发明本心”的工夫是向外求索,有害无益,他持“反观”的修养论,以“毋意”为要旨,使心保持寂然不动的无尘无垢的“明镜”状态,自性自足,自求圆满。他也公开引进佛家思想,其思想中的“心”“意”两个主要范畴都和佛家思想有明显的联系,他的“毋意”要求和佛家“无念”的主张也是一致的。

据《宋史·杨简传》所载,杨简的论著有《甲稿》、《乙稿》、《冠记》、《昏记》、《丧礼家记》、《家祭记》、《释菜礼记》、《石鱼家记》,又有《己易》、《启蔽》等凡十种。《宋史·艺文志》著录了杨简的著作三种,分别是《己易》一卷,《孔子闲居讲义》一卷,《春秋解》十卷。近人张寿镛撰《慈湖著述考》,对杨简的著作详加考证,共得三十种。现存杨简著作最能体现其学术理念与思想内涵的是《慈湖诗传》二十卷,《杨氏易传》二十卷,《五诰解》四卷,《慈湖遗书》十八卷、续集二卷、补编一卷、附新增附录一卷。均有四库全书和《四明丛书》本。其中《杨氏易传》是杨简依傍《周易》阐发象山学派及其本人思想的代表性著作;《慈湖遗书》则是后学汇集的杨简文集。

袁燮(公元1144-1224年),字和叔,鄞县人,学者称其为絜斋先生。袁氏在宋朝为四明大族,袁燮的高祖袁毂为北宋仁宗嘉佑六年(1061年)进士,曾任杭州通判,与时任知州的苏轼有酬唱之篇。祖父袁坰[jiōng]、父袁文以“笃厚敦实称于乡”。母戴氏,娘家为鄞[yín]县富户,善于理家,自身也受到很好的教育,对袁燮有很大的影响。孝宗乾道二年(1166年),袁燮入太学,与陆九龄、沈焕、杨简、舒璘等人以道义相切磨,对道学产生强烈兴趣。淳熙八年(1181年),袁燮中进士,授江阴县尉。在江阴期间,袁燮表现出不同一般读书人的政治军事才能。绍熙五年(1194年),宁宗即位,袁燮被召为太学正,后在“庆元党禁”中被打为“伪学”,被言官弹劾罢免。多年后又被起用,曾任两浙东路安抚司属官、福建路提举常平司属官、主宗正簿、枢密院编修官、权考功郎、太常少卿等官职,也曾外放任知江州、提举江西常平司等职,复召回任秘书少监兼司业、国子祭酒等职。此后,袁燮的官位进一步隆升,被任命为兼崇政殿说书,又除礼部侍郎兼侍读,成为天子近臣、帝王之师。但当时宰相史弥远掌权,袁燮在政治舞台上难以施展才能。嘉定十六年(1223年),袁燮起知温州,以年事已高为辞,升直学士,奉祠如初。嘉定十七年(1224年)八月二十八日逝世。同年九月十七日,理宗即位,“升显谟阁学士,加秩二等致仕,遗奏闻,赠龙图阁学士、光禄大夫,官其后。”宝庆三年(1227年),赠金紫光禄大夫。[f]绍定三年(1230年),赠开府仪同三司[g]。绍定六年(1233年),谥正献。

袁燮将陆九渊的心学向社会政治和伦理方面发展,认为人的一切社会行为皆是“心”的体现。因而他把君主的为君之道,看作是“心之精神”,把百姓大众的劳动技艺、生产活动也看作是“心之精神”的表现。同时又从陆九渊“心即理”“人心本善”的观点出发,得出了“天人一理”和“君民一体”的政治命题。“天人一理”即是儒家传统的“天人合一”观念,袁燮基于“心即理”认为天、地和人心来源一致,而万物的统一性在于“吾心”。“君民一体”则是袁燮政治哲学中的特别之处,儒家政治学说一向认为君民关系一方面是尊卑相对,一方面是治养相须,袁燮却认为君民一体,只有相须而无尊卑。“此心本于善,本无不善介于其间,才有不善,便二、三。”如果君主自视尊贵侈大,便是“与心不一”,便是“不善”。

袁燮的著作有《絜斋家塾书钞》十二卷、《絜斋毛诗经筵讲义》四卷,文集编为《絜斋集》二十四卷,均有文渊阁四库全书本和四明丛书本。清人袁士杰辑有《袁正献公遗文钞》二卷、附录三卷,仅存于四明丛书本。

舒璘(公元1136-1199年),字元质(一字元宾),奉化人,学者称广平先生。祖父舒卞,名冠一时,建炎中御金有功,曾在岳飞幕下任职。父舒黻[fú],字德观,一字德济,绍兴二十九年(1159年)进士,终官通直郎。[h]舒璘兄弟七人,他排行第六,其五兄舒琥(字西美)及弟舒琪(字符英)曾与他共同求学于陆九渊。约绍兴二十五年(1155年),舒璘入太学,在太学期间,舒璘先后向张栻、陆九渊、吕祖谦等人问学,并与沈焕、杨简、袁燮等相互交流。孝宗乾道八年(1172年),舒璘中进士。先后担任江南西路运转司干办公事、徽州(今安徽省黄山市)州学教授、平阳(今浙江省平阳县)知县等职。淳熙十四年(1187年),太常博士叶适荐陈傅良等34人于丞相,舒璘等四先生皆在其中。光宗绍熙元年(1190年),舒璘迁徽州(今安徽省黄山市)州学教授,在徽州期间,舒璘延请宿儒,提倡尊师重教,编著《诗说》《礼说》,推动了地方学子的好学之风。宁宗庆元二年(1196年),舒璘擢[zhuó]知平阳县(今浙江省平阳县)。在任平阳县期间,舒璘听断讼狱,公平公正,为众人所服。庆元五年(1199年),迁宜州(今广西壮族自治区宜州市)通判,未上任,九月二十九日逝世,年六十四。[i]理宗淳祐八年(1248年),特谥文靖。

舒璘一生乐于教人,启迪后进,有“天下第一教官”之誉,其学“平实”,他身为学官,对空洞的理学议论较少,更多关心现实的社会生活。舒璘对“理”较为重视,认为与个人生命相比,“理”乃是千古不变的,任何人的本性,包括帝王在内在“理义”上都是一样的。舒璘心学中的“心”只作为道德践履的出发点,而不是包容“理”的本原。由此,他将陆九渊心学移向平凡的日常生活,体现出“平实”的思想特色。他强调“心”是人的伦理道德修养的根本出发点,而不论及它是充塞宇宙的万物之理;在修养方法上,他不是泛论人所固有的伦理本性,而是谈论一个人应当通过怎样的途径去进行道德修养,认为修养不是顿悟“本心”,而是逐渐磨练道德品质。

舒璘的著作有《诗礼讲解》《诗学发微》等,均已亡佚。另有《广平类稿》存世。文集蒐[sōu]集为四库全书本《舒文靖集》二卷,通行版有《文渊阁四库全书》本。四明丛书本收有《舒文靖公类稿》四卷、附录三卷,由清人徐时栋校附录。

沈焕(公元1139-1191年),字叔晦,世居定海,后徙鄞县,学者称其为定川先生。其祖父沈子霖登绍兴十五年(1145年)进士,父亲沈铢于乾道二年(1166年)登进士,弟弟沈炳年未四十弃去场屋,专心学术研究。绍兴三十二年(1162年),沈焕在乡举中得第二名,第二年即宋孝宗隆兴元年(1163年),补国子监,为第一名。在进入太学之后,沈焕遇到陆九龄及舒璘、杨简、袁燮等人。太学期间,沈焕主动以师礼对待与自己年龄相近的陆九龄,珍惜师友切磋的机会。乾道五年(1169年),沈焕中进士,名列第二,授迪功郎[j]。随后先后担任绍兴府上虞县(今浙江省上虞市)尉、太学录事、两浙东路安抚司干办公事、徽州婺源县(今江西省婺源县)知县、舒州(今安徽省安庆市)通判等职。淳熙四年(1177年)沈焕调扬州(今江苏省扬州市)州学教授,未赴任。游明招山(今浙江省金华市武义县境内),与吕祖谦、吕祖俭兄弟辩论古今。淳熙十年(1183年),曾任丞相的史浩将孝宗皇帝御赐的竹洲岛一处(在今浙江省宁波市内月湖中)的部分地方相让于沈焕,沈焕便与其弟沈炳讲学于此,吕祖谦此时正好为官明州仓监,于是与沈焕、沈炳二人在竹洲相聚,合称“竹洲三先生”。绍熙元年(1190年),孝宗上仙,光宗登极,恩转奉议郎[k],赐绯衣银鱼[l]。绍熙二年(1191年)四月初一,卒。理宗宝庆二年(1226年),追赠朝议大夫,直华文阁,赐谥端宪。

沈焕是南宋“调和派”的代表人物,他师从陆九龄,其思想遵循陆九渊心学,对陆门以外的学派也持宽容兼蓄的态度,与文献派吕祖谦、吕祖俭讨论切磋,也与朱熹书信探讨,其思想具有明显的折衷特色。沈焕的思想也是平实而非玄远的,他所理解的“心”落实于“先立乎其大”的根本宗旨,而“立本”实际上是指端正个人的道德品质修养,不是陆九渊所指的那种对善之本源和宇宙之理的“心”的体认。

据《宝庆四明志》所载,沈焕有文集五卷,今已不存。所留文字被挚友袁燮编为《沈叔晦言行编》,列入《袁正献公遗文钞》卷下,有四明丛书本。近人张寿镛蒐集沈焕遗文,辑为《定川遗书》二卷、附录四卷,列入四明丛书。

象山书院的创始者是陆九渊门人彭兴宗(世昌),但象山书院得以名传后世,被全祖望列入南宋四大书院则是由于陆九渊的讲学活动。据《象山先生全集·年谱》记载,宋光宗淳熙十四年(1187年),陆九渊门人彭兴宗前往贵溪(今属江西)拜访朋友,见应天山美景超绝,决定在此结庐迎候陆九渊讲道,恰好陆九渊此时被贬,以祠禄官闲居,有心聚徒讲学,便在应天山上早已衰败的寺庙故址上建草庐讲学。应天山地处荒僻,风景秀丽,吸引了一些名僧建寺参佛,乡人曾称此山为“禅师山”,北宋时改为应天山。陆九渊来后见应天山山形如巨象,改称其象山,自号象山翁,居处称作象山草堂,讲学处称作象山精舍,后来更名为象山书院。岳麓、白鹿洞、丽泽等当时的名书院都很重视制订学规,象山精舍却不立学规,陆九渊更注重以个人的人格来影响学生,以自身行动率先垂范。他认为订学规为末,学为人才是本,人本身就具有天赋的伦理品行及是非观念,若制订学规则是在舍本逐末。但这不是对学生放任自流,陆九渊常常“切己自反,改过迁善”,同时也要求弟子们闭门思过,从这个角度来看,陆九渊自己便是象山书院的学规。

绍熙二年(1191年),陆九渊奉诏知荆门,嘱托傅季鲁代为主掌,望其将精舍扩为书院。但傅季鲁难承陆九渊衣钵,两年后陆九渊去世,象山精舍逐渐衰落,扩为书院的计划也暂时搁浅。直到绍定四年(1231年),陆学重臣袁甫以交通不便,祠宇荒颓为由,上书朝廷,请求将象山精舍迁建于贵溪县城河对岸三峰山下的徐岩,朝廷准奏,年底,书院建成。书院中有祠堂祭祀陆氏三先生(九渊、九韶、九龄),有斋舍百楹供学生住读,袁甫还组织人员整理《陆象山文集》作为教学内容。第二年,袁甫奏请理宗赐书院“象山书院”匾额,书院再度兴盛,成为陆氏心学的主阵地,陆门弟子虽位至卿相,仍以掌教象山为殊荣。象山书院在元代继续办学,但又渐趋荒凉,元末毁于战火,至明成化年间,又迎来复兴转机。成化二十年(1484年),宪宗诏令贵溪地方官修复象山书院,在正德、嘉靖年间阳明心学盛行期间,象山书院也进入新的繁荣期。至万历八年(1580年),象山书院在张居正禁毁书院的政策下奉例废除,折价出卖,后由知县伍袁萃出资将书院赎回,改为象山祠。

闽学又称“朱子学”“考亭之学”[m]“紫阳学派”“晦翁学派”,是宋代理学“濂洛关闽”四个主要学派之一,由南宋朱熹创立。因朱熹出生南剑州尤溪(今福建尤溪县),又长期在福建居住、著书讲学,故学派称为“闽学”。闽学是朱熹在北宋五子哲学思想的基础上,吸收了佛教、道教的思想,以“理”和“太极”为最高哲学范畴的学派,主要思想有理气观、心性说、格物致知论等。代表人物有朱熹、蔡元定、黄榦、陈淳、蔡沈、陈埴、魏了翁、真德秀、叶味道等,代表著作有《近思录》《四书章句集注》《周易本义》《考亭渊源录》等。

南宋时期,虽然经济繁荣,但因为朝廷一味屈膝向金朝纳贡,庞大的军费和纳贡的费用,加重了南宋王朝和百姓的负担。达官贵族还利用手中的特权,大肆兼并土地,导致阶级矛盾及社会矛盾日益尖锐,统治阶级迫切需要一个以儒家学说为中心的思想体系,来巩固稳定政权。而此时的儒家,因为“北宋五子”初步实现了儒学向哲学化、抽象化的理学的过渡,以张栻、朱熹、陆九渊为代表的理学家,进一步总结和发展了“北宋五子”的哲学思想,闽学正是在这样的背景下产生的。闽学创立后,因为朱熹得罪了外戚韩侂胄,一度被禁。朱熹病逝后,一部分闽学学派门人纷纷开始了存统卫道活动,演变出了西山蔡氏学派、勉斋学派、沧州诸儒学派、潜庵学派、木钟学派、南湖学派、九峰学派、北溪学派、广平定川学派、鹤山学派、新安理学等闽学分支学派。南宋末期及元、明、清时期,闽学成为官方哲学,稍有发展。清末民初,闽学不仅受到了“西学”“新学”的冲击,还因为其中“三纲五常”“存天理,灭人欲”等封建礼教思想,严重地束缚了广大人民群众,摧残和吞噬了封建社会妇女的心身,受到了严厉的批判。

在宋明理学中,陆九渊与阳明学派的代表人王阳明并称,他们的心学体系被称为“陆王心学”。阳明学派,又称姚江学派,是由明代思想家、哲学家王守仁创立的儒家学派。因王守仁世称阳明先生,故学派被称为阳明学派。阳明学派是明朝中晚期思想学术领域中的重要学派,其学说也是明朝中晚期的主流学说之一。该学派以“心即理”“知行合一”“致良知”为主旨,代表人物除王守仁外,还有有钱德洪、王艮、王畿[jī]、邹守益等。

阳明学派的诞生既是出于救治当世学术流弊的需要,也与创始人王守仁的个人经历有关。明代中期,朱子之学流于虚伪,士大夫之属讲的是仁义道德、忠信孝悌,而求的是声色利禄、富贵权势,社会亟需一种新的思想唤醒“良知”。而王守仁由于“格竹”的失败经历让其怀疑起程朱理学的正确性,逐渐转向陆九渊心学,并最终在贵州龙场悟道。自龙场悟道之后,王守仁足迹所至之处,无时不讲学,传播自己的思想,吸引了一大批追随者,从而逐渐形成了阳明学派。后王守仁回到浙江家中专意讲学,身边不仅聚集了一群旧时弟子,而且还吸引了更多的人前来问学,阳明学派达到鼎盛。王守仁去世之后,阳明学派分化为浙中王学、江右王学、泰州王学等七个学派,王门后学遍及整个南中国。但由于王门后学未能承接王守仁思想之全体,偏隅一方,主要学派均渐流于空谈心性,走向禅宗化,对社会风气造成了不良影响,为后人所诟病,渐而走向衰落。如清代理学家陆陇其曾言:“风俗之坏,实始姚江。”

阳明学派的主要著作有《王文成公全书》《传习录》等,详细阐发了王学思想。阳明学派在一定程度上纠正了程朱理学僵化所带来的思想束缚,开创了明朝思想文化发展新局面,引领了重行的文化风尚,继而引发了实学之风。此外,阳明学传播到日本,发展成为一个重要学派,对明治维新运动具有积极作用。阳明学传至朝鲜后对朝鲜甲申政变和农民运动的掀起,对饰新政治、维新变革起到了开路先导作用。20世纪初期,英美两国编译刊出英文版《王阳明哲学》《传习录》,“阳明学”思想开始首次完整进入西方世界。第二次世界大战后,西方学界对阳明之学日趋重视,研讨会、纪念活动等不断开展。明末清初思想家、史学家黄宗羲,在《明儒学案》中对阳明学派给予极高评价:“自姚江指点‘良知人人现在,一反观而自得’,便人人有个作圣之路。故无姚江,则古来之学脉绝矣。”

《象山先生全集》渊源于宋代的《象山文集》,当时有临汝本、陆持之辑本、陈孙喜坊刻本、袁甫复刻仓思本、高商老刊本、张衍刊本六种。其中,抚州人士所编的“临汝”本是第一个版本,陆持之本则最为完善与流行。明代《语录》与《年谱》、《象山文集》合编,始成《象山先生全集》。明代现存最早版本为陆时寿刊本,后有陆和刊本、李茂元刊本、荆门本、金溪本、何迁本等十种版本以上。清代有雍正本、槐堂书斋刻本、四库全书本、道光本、同治本、宣统本等多个版本,分为嘉靖通行本与李茂元刊本两大系统。清人进行了大量的编辑、校勘与点次,使得其愈近完善。民国以后出现了四部丛刊本、上海群学社本、商务印书馆本、上海中华书局本等大量版本。《象山先生全集》版本的形成与演变,见证了象山学的构建与发展。

嘉靖四年(1525年)慈溪人秦钺编校《慈湖遗书》十八卷,至嘉靖十二年(1533年)增订为二十卷本。《慈湖遗书》中常有“以上甲稿”“见训语”等旁注,表明该书是对杨简生前著述的重新整理和选编。至清朝中叶,清廷学者在编撰《四库全书》时将《慈湖遗书》整理为十九卷,加附录。《慈湖遗书》前五卷,序记书跋等九十余篇;卷六,赋六首,诗一百余首;卷七至卷一六,为《家记》;卷一七,为《纪先训》;卷一八,行状等。《续集》二卷:卷一,杂文七十余篇;卷二,为《孔子闲居解》。《慈湖遗书》是杨简著作中最能代表其哲学思想的作品,是当代学者研究慈湖心学不可或缺的必读文本。

《絜斋集》原本共二十六卷,因多种原因文集散失,元代马端临的《文献通考·经籍考》中仅存其目,明《永乐大典》也曾多方收录,后又散佚。现在所留存下来的《絜斋集》是由清四库馆臣根据《永乐大典》散见篇目所辑出,因前后集顺序不明,所以按照文类进行排序,共集成二十四卷。《絜斋集》内容丰富,体裁多样,包含了诗歌、碑文、行状、论策等多种文体,关于对教育、军事、社会等方面的认识见解袁燮也有论述,散落在各篇当中,这些作品基本呈现了袁燮的全部思想。

《舒文靖集》现存版本有四卷本和两卷本两个版本系统。四卷本系统为雍正本、同治本、张寿镛约园刻本,两卷本系统有四库全书本和光绪本。现在最为通行的版本是四库全书本,为四库馆臣据浙江汪启淑家藏本整理。此本分为上、下两卷,卷上为书、志,卷下为札子、启。《舒文靖集》较为明显地体现了舒璘的思想特色,表明其思想与陆氏心学一脉相承,书中兼有对“理”的论述和对道德修养工夫的倡导,文集内容也表现出舒璘治学的平实风格。

宋罗浚《宝庆四明志》卷九载:“沈先生有文集五卷。”(《宋史·艺文志》著录:“沈涣文集五卷”,或即此书),已散佚。1936年张寿镛辑《定川遗书》两卷。卷一收诗文五篇,卷二收训语四条。附录卷一为有关书、诗,卷二为行状、《定川言行编》、墓碣、祭文、跋记等,卷三为定川传记,卷四为汇考。

象山学派的心学思想在南宋时期与朱熹代表的理学思想分庭抗礼,代表人物陆九渊提出“宇宙即是吾心,吾心即是宇宙”的观点,确立了“心即理”的哲学命题,开辟了心学学派,丰富了中国古代思想宝库。象山学派的形成与发展不仅培养了大批心学弟子,使南宋儒学的发展增添了一股学术力量,而且直接开启了明代阳明学派的先河,成为中国历史上最有影响力的理学派别之一。

明中后期,象山心学与阳明心学合称的陆王心学占据了文化宗主的地位,奠定了晚明思想解放的理论基础,成为晚明文学取得辉煌成就的一个重要原因。反对理学对文学的桎[zhì]梏,破除把文学看作载道之器的狭隘观念,追求文学的独立性和主体性,实现对个体意识和欲望的表达,这些都是明代文学发展的新潮流,是明代文学所反映的时代精神。早在明代中叶,以祝允明为代表的吴中派和以李梦阳为代表的前七子,就对程朱理学有着不满和批判。而晚明时期的文论,如徐渭的“本色说”,李贽的“童心说”,袁宏道的“性灵说”,汤显祖的“至情说”,其哲学基础都可以归到陆王心学。可以说,没有陆王心学的影响,便没有晚明文学的繁荣。

除了与当时被奉为正统的程朱理学相抗衡之外,象山心学的道德价值本体还具有如下思想价值:一是强调自立、自省、自重、自知、自有、自享的主体精神,这为人们冲决权威和教条唤起了自觉意识,也提供了相应的精神支撑和动力;二是凸显“自作主宰”的精神,发挥人的能动作用,基于对人的价值体认来独立思考,促进新体系的构建;三是注重实理、实事、实学,讲究躬行践履,为后学纠正宋学空疏、汉学繁琐之风提供了启迪和动力,适应经世致用的需要。近代的魏源、康有为、谭嗣同等都曾推崇心学,以其为批判程朱理学,冲击宗法纲常的思想武器。

象山学派所倡导的以“义理”为先的读书理论,使学者可以摆脱字寻句索式阅读对书籍的支离割解,更好地理解和把握书籍的主旨和内涵。而陆九渊提出的“先立乎其大”“优游读书”“师友相助”等一系列教育思想对中国教育理念的完善和发展也具有重要意义。继承并发展陆九渊思想的“甬上四先生”也都热心教育、兴办书院,十分重视教书育人。四先生在教学中采取在日用平常中磨砺的主要方法,这种教育方法类似于如今的情境教学法,即创设合适的环境使学生在潜移默化中受到教育,易被接受且令人印象深刻。四先生也遵循儒家有教无类的教育理念,并认为学问之道最终要体现在人的自身实践上。这一系列的教学做法对四明地区儒学学统的构建产生了重要影响。

南宋理学家朱熹评价陆学:“陆子静专以尊德性诲人,故游其门者多践履之士,然于道问学处欠了。”他也曾在任提举浙东常平茶盐公事时向朝廷推荐杨简:“学能治己,材可及人。”

南宋政治家、文学家文天祥曾评价甬上四学者曰:“广平之学,春风和平;定川之学,秋霜肃凝;瞻彼慈湖,云间月澄;瞻彼絜斋,玉泽冰莹,源皆出于象山弟兄,养其气翳,出其光明。”

明代思想家、哲学家、军事家王阳明对陆学评价道:“濂溪、明道之后,还是象山,只还粗些。”

现代新儒家的重要代表人物牟宗三评价陆学道:“义理精熟,事理分明,他显然有所本,其所本者即是《孟子》。”

近代哲学家、哲学史家劳思光评价象山之学道:“象山学说之特色,自在于其“心”观念,此所以后世有“心学”之称。然象山立说之趋向固甚明显,其用语立论每每亦不甚严格,倘非对所关之哲学问题能确定掌握,则读《象山语录》或他文,处处皆易生误解。”

宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。——《陆九渊集》[n]

学苟知本,《六经》皆我注脚。——《陆九渊集》[o]

“四端”者,即此心也。“天之所以与我者”,即此心也。人皆有是心,心皆具是理,心即理也。——《陆九渊集》[p]

心,只是一个心。某之心,吾友之心,上而千百载圣贤之心,下而千百载复有一圣贤,其心亦只如此。心之体甚大,若能尽我之心,便于天同。——《陆九渊集》[q]

古人教人,不过存心、养心、求放心。此心之良,人所固有,人惟不知保养而反戕贼放失之耳。——《陆九渊集》[r]

孔子曰:“心之精神是谓圣。”人皆有是心,心未尝不圣,虚明无所不照,如日月之光,无思无为,而万物毕照。——《慈湖遗书》[s]

大哉心乎!天地同本,精思以得之,兢业以守之。——《絜斋集》[t]

吾辈此身不过天地间数十年之物,而昭然理义盖千古不磨耳,平时要著明处,断不可以数十年之物而失其所谓不磨者,但欲酌义理之中,处之安然耳。——《舒文靖集》[u]

吾儒急务,立大本、明大义耳。——《定川遗书》[v]

陆文安公祠(荆门俗称陆夫子词)是象山文化的重要标志之一。经学者考证,元代荆门知州郭秃满歹遵照侍御史伯温的指示,于至正丁亥年(1347年)八月修建陆文安公祠,这是荆门历史上第一座陆夫子祠,比舒成龙“明弘治说”提前了141年。陆夫子祠自元代修建以后,到2008年为止,在661年间维修或重建累计有七八次之多。至当代,1993年,湖北省荆门市人民政府斥巨资重建陆夫子祠,并恢复“陆公城”遗韵。新建的陆夫子祠规模宏大,庄严肃穆。祠颜匾额由历代的“陆文安公祠”改题为“陆夫子祠”,由中国当代书法家米南阳题写。

“陆九渊纪念馆”座落在金溪县秀谷镇王家巷16号(仰山书院内),仰山书院前身为宋代“崇正书院”, 朱熹与陆九渊曾经讲学过的地方,明末毁于兵火、战乱,清乾隆二年(1737年),知县阎廷佶[jí]在此倡建义学,改为“仰山书院”,寓含崇仰大哲陆象山先生之意,并请江西学政王鼎赠写“仰山书院”石匾门额,道光十三年(1833年)于书院右侧建“先儒祠”,是学子们春秋两季开学时祭祀先儒陆象山的地方,为供奉祭祀陆象山先生之场所,现书院建筑面积1078平方米,民国时作过县政府,解放后作过县人民政府、县党校、政府机关宿舍等用。2018年改建后,馆内分七个展厅,分别展出陆九渊生平事迹、心学思想、教育思想、荆门政绩、文学作品、著作、研究成果、廉政思想等,从多方面、多角度展示象山先生的独特风采和道德文章。

2019年3月30-31日,纪念陆九渊诞辰 880 周年学术研讨会在湖北省荆门市隆重举行。在大会开幕式上,中华孔子学会陆九渊研究会正式成立。湖北省社科联、中华孔子学会、武汉大学中国传统文化研究中心、武汉大学阳明学研究中心、荆门市委、市政府、荆门市宣传部、荆门市社科联、荆门市陆九渊研究会等各级领导出席了授牌仪式。

2004年12月17日至19日,在陆九渊故里江西省金溪县召开了“全国陆学与江右思想界学术研讨会”。此次会议由南昌航空学院政法系、南昌大学江右哲学研究中心、上饶师范学院朱子研究所、金溪县人民政府等单位联合主办。参加会议的有来自南京大学、河南省社会科学院、南昌大学、江西师范大学、南昌航空学院、上饶师范学院等十余家高等院校、科研所四十余名专家学者。会议主要研讨了三个方面的问题:陆九渊的学术思想、陆九渊的影响及后世评价、朱熹等江右思想家学术与实践活动等。

为传承慈湖千年书院文化,弘扬百年慈中精神,2011年,慈湖中学校庆筹备工作委员会决定在庆祝建校110周年之际,与宁波大学联合举办国内首届杨简学术研讨会,以纪念先贤,勉励后人。2011年7月,会议组委会向全社会发布了《“浙东大儒杨简研究”征文启事》。至截稿期,共收到来自国内高校、研究机构与杨简研究爱好者的学术论文24篇,内容涉及杨简的生平履历、政治思想、学术成就以及对后世的影响等各个方面。编委会在组织相关专家审阅后,将之集结出版。

2019年3月30日至31日,纪念陆九渊诞辰880周年学术研讨会在荆门市举行,来自国内外的100多名专家学者围绕“不忘初心、辉煌象山”这一主题进行了学术交流研讨。会议期间,与会专家学者,陆九渊曾经生活和工作过的抚州、鹰潭等地派出的代表,陆九渊后人等围绕会议主题分别进行了主题发言、分组讨论和专业评议,90余篇论题广泛的论文结集成册。本次研讨会由省社科联、市委宣传部、武汉大学中国传统文化研究中心和中华孔子学会联合主办,市社科联、市园林服务中心、荆门市陆九渊研究会具体承办。

暂无评论内容