《贡比涅停战协定》(英语:Armistice of 11 November 1918)是指1918年11月11日德国和协约国代表在法国贡比涅(法语:Compiègne)附近签署的停战协定。

亚眠战役(法语:Bataille d’Amiens)以来,同盟国的军事形势迅速恶化,奥匈帝国陷入混乱,马其顿战线上保加利亚军队的抵抗已经崩溃。德国国内,由于盟军封锁造成的粮食短缺引发了群众的日益不满和骚乱,德国无力再战。在这种情况下,1918年11月11日签订了贡比涅停战协定。条约主要内容包括包括停止西线的敌对行动、德军从莱茵河以西撤军、协约国占领莱茵兰和更东的桥头堡、保留基础设施、交出飞机、军舰和军用物资,释放盟军战俘和被拘留的平民。协约国不释放德国战俘,也不放松对德国的海上封锁。贡比涅停战协定三度延长,在《凡尔赛条约》签署之前,和平尚未真正到来。

贡比涅停战协定的签订,宣告德、奥、土、保同盟国的彻底战败,第一次世界大战至此结束。这场战争战争改变了国际力量的对比,促成了以英、法、美主导的凡尔赛体系的建立,这个体系经过补充和发展形成了凡尔赛-华盛顿体系。一个新的国际关系历史时期开始了。

自1918年8月的亚眠战役(法语:Bataille d’Amiens)以来,同盟国的军事形势迅速恶化,德军撤退到了兴登堡防线(德语:Siegfriedstellung),皇帝会战的成果也随之丧失,同盟国的百日攻势于9月28日进入新阶段。美国和法国发动了默兹-阿贡尼攻势(法语:Offensive Meuse-Argonne),同时,英国部队准备在圣康坦运河(法语:Canal de Saint-Quentin)夹击德国。

与此同时,奥匈帝国陷入混乱,马其顿战线上保加利亚军队的抵抗已经崩溃,导致9月29日保加利亚王国与协约国签署萨罗尼卡停战协定(英语:Armistice of Salonica)。10月30日,土耳其和协约国签署蒙德罗斯停战协定(土耳其语:Mondros Mütarekesi)。11月3日,意大利在维内托战役(意大利语:Battaglia di Vittorio Veneto)中取得胜利。这意味着奥地利将成为盟军从南部进攻德国的跳板。在德国,由于盟军封锁造成的粮食短缺引发了群众的日益不满和骚乱。尽管德军前线士气尚可,但战场伤亡、缺少补给和西班牙流感造成了人力严重缺乏,而可以招募的新兵都厌战且不满。

1918年10月29日至30日,威廉港(德语:Wilhelmshaven)水手起义,风波在几天之内蔓延到整个德国。11月4日,德国各地爆发革命,德国公海舰队也发生叛变。工人士兵委员会(德语:Arbeiter- und Soldatenräte)控制了易北河(德语:Elbe)以西的主要城市,包括柏林。新帝国政府、社会主义主导的人民代表委员会得到了他们的全力支持。委员会的主要目标之一是立即结束战争。

1918年9月29日,德国最高陆军司令部通知皇帝威廉二世(腓特烈·威廉·维克托·阿尔贝特·冯·普鲁士,德语:Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen)和帝国总理格奥尔格·冯·赫特林伯爵(德语:Georg Friedrich Graf von Hertling),德国面临的军事形势已无希望。西线统帅埃里希·鲁登道夫(德语:Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff)声称他不能保证前线还能再坚持两个小时,并呼吁向协约国提出立即停火的请求。鲁登道夫建议接受美国总统托马斯·伍德罗·威尔逊(英语:Thomas Woodrow Wilson)的“十四条[a]”,希望以此获得更有利的和平条件。

1918年10月3日,自由派马克斯·冯·巴登被任命为德国总理,巴登接替奥尔格·冯·赫特林伯爵谈判停战。经过与德皇的长时间对话以及对帝国政治和军事局势的评估,10月5日,德国政府于向伍德罗·威尔逊总统发出信息,要求在他宣布的十四条的基础上进行谈判。威尔逊总统要求德国撤出所有占领领土、停止潜艇活动以及德皇退位作为谈判的先决条件。10月下旬,鲁登道夫突然改变主意,宣布盟军的条件不可接受,要求继续战争。然而,此时德军士气低落,逃兵人数不断增加。鲁登道夫被皇帝解除职务,并由威廉·格勒纳中将(德语:Karl Eduard Wilhelm Groener)接替。

1918年11月5日,盟军同意开始停战谈判,并要求德国支付赔款。11月9日,意识到德皇拒绝退位是与盟国谈判的症结所在,也是德国国内革命的原因后,马克斯·冯·巴登自行宣布德皇退位。同一天,社会民主党人菲利普·沙伊德曼(德语:Philipp Scheidemann)宣布德国共和国成立。马克斯·冯·巴登将总理职位移交给社会民主党成员弗里德里希·艾伯特(德语:Friedrich Ebert)后,他则成为人民代表委员会联合主席。

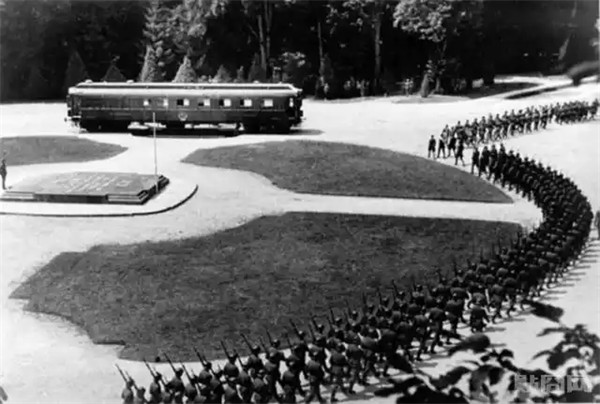

尽管德国想要按照十四条的内容进行谈判,但法国、英国和意大利政府却无意接受这些内容。为了解决这一僵局,威尔逊建议与盟军军方首脑进行协商。英军代表道格拉斯·黑格(英语:Douglas Haig, 1st Earl Haig)敦促保持温和,他认为,德国在军事方面没有崩溃,有必要给予德国他们可以接受的条件,撤出所有德国入侵的领土和阿尔萨斯-洛林地区(德语:Reichsland Elsaß-Lothringen)将足以锁定胜利。英方还认为,德国军队应该继续动员起来,以对抗共产主义产生的骚乱。法军代表斐迪南·福煦(法语:Ferdinand Foch)同意黑格的观点,但与黑格相反,他敦促制定严格的条款,包括盟军占领莱茵兰,德国交出大量军事物资等。美军司令约翰·约瑟夫·潘兴(英语:John Joseph Pershing)则反对任何的停战协定。这些反馈的综合作用使威尔逊提出的十四条无效。11月11日,德国中央党成员马蒂亚斯·埃茨贝格尔(德语:Matthias Erzberger)代表新政府在贡比涅签署了停战协议。

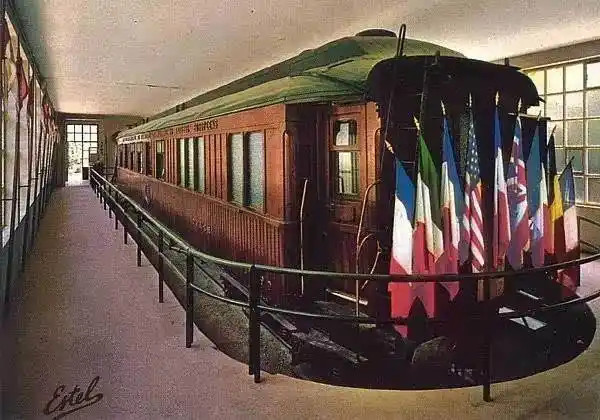

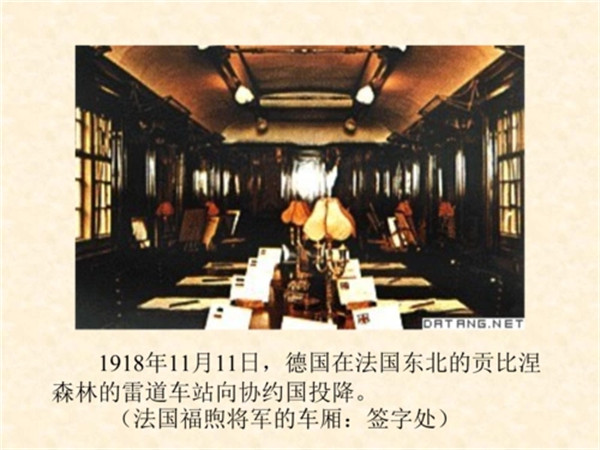

以马蒂亚斯·埃茨贝格尔为首的德国代表团乘坐五辆汽车越过前线,于1918年11月8日上午抵达法国北部战区。随后,德国代表团乘坐费迪南德·福煦的私人火车到达贡比涅森林的铁路支线上。

停战协定意味着德国大规模非军事化,而盟军几乎没有做出任何承诺。谈判很快结束,德国人能够纠正一些无法达到的要求,延长撤军时间表,并对盟军的苛刻条件抗议。1918年11月10日,德国代表团收到威廉二世退位的消息。内阁也收到德国最高统帅部司令保罗·冯·兴登堡(德语:Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg)的电报,要求即使盟军条件不变也要签署停战协定。

1918年11月11日凌晨5:10,德国代表团、法国代表费迪南德·福煦和英国代表罗斯林·威姆斯(英语:Rosslyn Wemyss)签署了贡比涅停战协定,该协议于欧洲中部时间上午11:00生效。

许多炮兵部队继续向德军开火,避免带走多余的弹药。盟军士兵在停火前竞争成为最后开枪的人,有些人甚至不顾停火命令,继续投入战斗。盟军还希望确保如果战斗重新开始,他们将处于最有利的位置。战争的最后一天,伤亡人数为10944人,其中死亡人数为2738人。

贡比涅停战协定签订后,英、法、美等主要战胜国加紧策划召开缔结和约的会议,以便解决它们之间的分配问题,并制定共同绞杀苏维埃俄国和各国革命运动的计划。1919年1月18日,巴黎凡尔赛宫召开巴黎和会,和会上签订了处置战败国德国的凡尔赛和约,标志战争正式结束

贡比涅停战协定的签订,宣告德、奥、土、保同盟国的彻底战败,第一次世界大战至此结束。贡比停战协定具有明显的反苏维埃俄国性质:第一,德国军队继续占领被其侵占的苏俄领土,直至协约国解决这个问题为止;第二,协约国军舰和商船可以自由出入波罗的海,这为武装干涉苏俄提供了条件。福煦拒绝了德国代表团就停战条件谈判的一切尝试,实际上是要求德国无条件投降。这场战争战争改变了国际力量的对比,促成了以英、法、美主导的凡尔赛体系的建立,这个体系经过补充和发展形成了凡尔赛-华盛顿体系。一个新的国际关系历史时期开始了。

停战纪念日(英语:Armistice Day)设立于每年的11月11日,以纪念一战协约国与德国在法国贡比涅签署的停战协定。1919年11月10日晚间,英国国王乔治五世举办了一场宴会,次日上午在白金汉宫举办了日间活动。其中包括两分钟的默哀,以表达对战争中阵亡者和留守者的尊重,这是第一次举办停战纪念日。

2018年11月10日,法国总统埃马纽埃尔·马克龙(法语:Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron)和德国总理安格拉·默克尔(德语:Angela Merkel)在位于法国首都巴黎东北约60公里的贡比涅森林中,共同纪念第一次世界大战结束百年。在贡比涅森林中的协定签署之地,马克龙和默克尔为一块新纪念牌揭牌,牌上用法德两种文字写着:法国总统马克龙和德国总理默克尔在此重申法德和解对于欧洲与和平的价值。马克龙在参观结束后,对参加纪念活动的中小学生说:“永远不要向分裂的倾向退让!永远不要再发生战争!”

暂无评论内容